Перейти к:

Ориентиры изменения модели научно-технологического развития России и выхода из кризиса, по академику Д. С. Львову

https://doi.org/10.21202/2782-2923.2023.2.289-306

EDN: JUWAQB

Аннотация

Цель: определение вектора перемен для выхода России из кризиса и трансформации инновационной модели в контексте трендов четвертой научно-технической революции. Выявление внутренних системных проблем, обострившихся под влиянием санкций и препятствующих научно-технологическому развитию страны.

Методы: системный анализ явлений и процессов в научно-технологической и социально-экономической сфере выполнен на основе методологического подхода академика Д. С. Львова к изучению реформируемой России как предшественника системной экономической парадигмы, развиваемой под руководством члена-корреспондента РАН Г. Б. Клейнера.

Результаты: выявлен спад в экономике, науке и социальной сфере, как это предсказывал академик Д. С. Львов, если проблемы переходного периода не будут решены. Раскрыты существенные препятствия, мешающие как выходу страны из точки бифуркации, так и экономическому росту на основе интеллектуальных факторов и передовых технологий. Приведена статистика, демонстрирующая устаревание промышленного оборудования, сокращение инвестиций в экономику знаний, стагнацию инновационной деятельности организаций, усиление социальных диспропорций. На основе результатов анализа, выводов Д. С. Львова и других ученых и специалистов приведены ориентиры изменения модели научно-технического развития, ведущие направления в изменении государственной политики. Выводы и рекомендации касаются фундаментальных факторов не только модели научно-технического развития, но и экономической модели в целом.

Научная новизна: новый формат подхода к постановке проблемы научно-технологического развития РФ и решению через призму научного наследия Д. С. Львова. Актуализация положений его учения и обоснование релевантности их для современной экономической науки применительно к выявлению кризисной ситуации, аналогичной сегодняшней по масштабу и силе влияния, а также к определению направлений выхода из кризиса.

Практическая значимость: результаты исследования могут стать основой для расширения системы знаний в рамках постановки проблемы научно-технологического развития, а также быть использованы в практической деятельности органов государственной власти при разработке решений антикризисного управления экономикой.

Ключевые слова

Для цитирования:

Никонова А.А. Ориентиры изменения модели научно-технологического развития России и выхода из кризиса, по академику Д. С. Львову. Russian Journal of Economics and Law. 2023;17(2):289-306. https://doi.org/10.21202/2782-2923.2023.2.289-306. EDN: JUWAQB

For citation:

Nikonova A.A. Milestones for changing the model of scientific-technological development of Russia and overcoming the crisis, by Academician D. S. Lvov. Russian Journal of Economics and Law. 2023;17(2):289-306. (In Russ.) https://doi.org/10.21202/2782-2923.2023.2.289-306. EDN: JUWAQB

Введение

В 2022 г. Россия оказалась в очередной раз на перепутье в связи с серьезным геополитико-экономическим кризисом. Скорость выхода из кризиса, траектория движения страны и модель народнохозяйственной системы зависят от качества управляющих решений, как стратегических, так и тактических, способных вывести систему из точки бифуркации. Варианты решений разнообразны ввиду гетерогенности характеристик российской общественной системы, но ограничены исходным потенциалом, т. е. ресурсами и способностями использовать их продуктивно в секторах экономики, бизнеса, государства, социума. Кроме того, влияние внешних условий и факторов существенно определяет вектор перемен. Четвертая научно-техническая революция (далее – НТР), кризис, санкции против России выдвигают императивы изменения в политике, экономической модели и стратегических решениях в целом. Такие изменения следует проводить в соответствии с объективными обстоятельствами и научным пониманием проблемной ситуации и перспектив.

Ориентирами для изменений служат выводы из анализа проблемной ситуации, внутренних и внешних условий и факторов в соотнесении их с представлениями о будущем в голове ученого и практика. Опыт научно-практических изысканий, полученный академиком Д. С. Львовым в исследовании эффективности новой техники, разработке комплексной программы научно-технического прогресса [1], изучении институциональных изменений и эволюции экономических преобразований, позволил ему обозначить ориентиры для движения российской экономики, в том числе в части научно-технологического развития. Это предмет данного исследования.

Цель исследования – определить направления перемен для выхода из кризиса. С этой целью исследовать проблемную ситуацию в российской экономике как точку бифуркации, в которой тенденции четвертой НТР и масштабное геополитическое давление вынуждают Россию трансформировать экономическую модель, инновационную модель, научно-технологическую стратегию. В задачи исследования входит оценка с системных позиций Д. С. Львова внутренних проблем научно-технологического развития РФ, обострившихся под влиянием санкций.

Обзор литературы

Сейчас Россия сталкивается с большими трудностями в замене импортных полупроводников, фармацевтики, материалов, комплектующих, техники и оборудования для добывающих организаций, обрабатывающих производств, транспорта, связи, здравоохранения. Ограничен доступ к важнейшим технологиям [2], в то время как в Индустрии 4.0 применяются принципиально новые технологии и ускорены темпы обновления производств [3]. В России трудности могли быть меньше, если бы руководство страны приняло концепцию Д. С. Львова, сформулированную в виде экономического манифеста [4] о путях выхода России из кризиса рыночной перестройки. В манифесте содержится программа действий по всем секторам экономики и общества с опорой на потенциальные преимущества страны, богатые природные ресурсы, научные школы, высококвалифицированные кадры, способствующие выдвижению России в ранг передовых стран.

С самого начала перехода к рынку Д. С. Львов предвидел угрозы технологической деградации и призывал не упускать возможности, которые дает стране эффективное управление техническим развитием [5]. В то же время Д. С. Львов с коллегами обосновывал необходимость сочетать рыночные и централизованные методы управления научно-технологической сферой: она формирует интеллектуальный потенциал экономики [6, 7].

К 1970 г. уровень российской микроэлектроники соответствовал мировому уровню, а ряд изделий были уникальными и не имели аналогов, «что напрямую было связано с эффективностью отраслевой управленческой модели тех лет… централизованной системы управления» [8. С. 11]. По оценке Ж. Алферова, Россия была второй по всем компонентам производительных сил [8. С. 12]. Однако в начале перестройки отказалась от принятой программы развития российской электронной промышленности на базе инфраструктуры Зеленоградского кластера. В 1992 г. руководители страны избрали фактически курс на импортозависимость. Как вспоминал Б. Грибов, директор НИИ Особо чистых материалов: «Гайдар был у нас в Зеленограде и сказал: “Никакая микроэлектроника нам не нужна. Бог нам дал нефть и газ – мы все купим”… и выпустил постановление о прекращении финансирования»1. Научно-производственные объединения с опытными заводами и КБ в Москве, Ленинграде, Воронеже, Новосибирске были фактически распущены. В итоге два судьбоносных решения – о копировании устаревшей модели IBM (1967) и развал централизованного планирования и управления электронной промышленностью с резким снижением финансирования в начале 1990-х гг. – привели к деградации российской электроники, весьма капиталоемкой индустрии, но определяющей технологический прогресс и конкурентоспособность страны. Здесь было не обойтись без государственных инвестиций и планирования.

По мере того как устаревала техническая база обрабатывающей промышленности, ресурсы перераспределялись в сторону топливно-энергетического комплекса, а высокотехнологичные и наукоемкие производства, «которые будут определять завтрашний день», потерпели «колоссальные провалы», как заключили Д. С. Львов [9. С. 10] и другие ведущие ученые [10–14].

Вместе с этим растеряны уникальные кадры. Человеческий потенциал также снизился вследствие низких доходов населения и вложений в образование, науку, здравоохранение, культуру, экономику знаний в целом, как показано в трудах [15–19]. Плоская шкала налогообложения способствует воспроизводству бедности [9. С. 10]. Она, наряду с низкой оценкой значимости трудового вклада ученых, изобретателей, инженеров, преподавателей, препятствует творческой активности, мотивации к росту производительности труда и инноваций [18].

При всем различии моделей, способов, механизмов развития – опережающего типа [20] или догоняющего [21] – объединяют их признанные в мировом сообществе базовые столпы гуманитарно-технологического развития [22, 23]: 1) человек и среда обитания; 2) материальное производство на основе цепочек системных связей как источник воспроизводства благ и производственных факторов [24–26]; 3) образование и наука в основе всех прогрессивных достижений [7].

С этих позиций очевидно, что ориентиры стратегических изменений затрагивают качество жизни; научно-образовательную сферу; модернизацию промышленности; государство, проводящее политику в интересах всех игроков. Все сферы тесно связаны между собой [15]. Они все в фокусе внимания Львова и являются объектом нашего анализа с целью актуализации его выводов в современной повестке суверенного научно-технологического развития РФ под давлением санкций [27. С. 7].

Методы исследования

В основе теории, применяемой для экономической модели, должно быть адекватное представление об объекте, современной экономике в ее ближнем и дальнем окружении, этого нет в сегодняшней модели роста/развития. Наблюдаемая разобщенность между хозяйствующими субъектами, между ними и управляющими структурами, между ведомственными органами в корне противоречит пониманию экономики, общества как системы. В модели таких систем все компоненты должны функционировать в согласии, как в едином природном организме, путем сбалансированного обмена ресурсами и способностями между секторами. «Именно объединение в рамках разного бизнеса позволяет переносить ресурсы из одной сферы в другую и делать шаги в направлении научно-технологического развития» [9. С. 11]. Кроме того, в управлении развитием страны требуются руководители, способные «мыслить стратегически… решать стоящие перед нами проблемы… с использованием этого (народнохозяйственного) подхода» [9. С. 11].

Применение в данном исследовании положений системной экономической теории и системной экономической парадигмы [28] дает системное представление об анализируемых объектах во внутреннем разнообразии связанных элементов и взаимодействиях с внешним миром. В целях обоснования ориентиров научно-технологического развития аргументы академика Д. С. Львова подкрепляются результатами системного анализа секторов российской общественной системы: государства, бизнеса, экономических организаций, науки, социума, называемых опорными (по Львову), ключевыми (по Клейнеру). Ввиду ограниченности места в публикации приведены результаты, наиболее близко указывающие ориентиры научно-технологического развития РФ в сопряжении с точкой зрения Львова по этому поводу.

Институты формируют соединительную ткань между звеньями [21]. Для создания институтов и регулирующих механизмов требуется стратегия как система решений, вносящих существенные и необратимые изменения в объект планирования. Сама стратегия служит метаинститутом развития. Изменения модели научно-технологического развития касаются стратегических, фундаментальных факторов, носящих институциональный характер.

Результаты

Рыночный спусковой крючок запустил деиндустриализацию экономики, деинтеллектуализацию людей, опустошение исследовательских организаций: в одночасье наука стала невостребованной в новых условиях, лабораторное оборудование не обновлялось и устаревало, кадры преднамеренно регулярно сокращались и пополняли ряды челноков и торговцев.

Наиболее масштабное сокращение научно-производственного сектора осуществлено за первое десятилетие перестройки. Так, к 2000 г. персонал, занятый НИОКР, сократился более чем вдвое – до 45,7 % к уровню 1990 г. – и далее продолжил снижение2. Численность исследователей сократилась на 65 % (1991–2020), в том числе на 30 тыс. чел. за период 2018–2020 гг.3, не только по собственному желанию, связанному в значительной степени с низкой оплатой труда. Ежегодное сокращение штатов в науке составляет 3–4 тыс. чел. Наиболее весомое снижение численности исследований наблюдалось в естественных и технических науках4, которые вносят существенный вклад в НТП.

Количество НИИ уменьшилось с 2 077 до 1 627, количество специализированных проектных и проектно-изыскательских организаций – с 495 до 13 (1992–2021)5. В сфере профессиональной, научной и технической деятельности степень износа фондов увеличилась с 43,5 до 49,1 % (2017–2022), она на 9 пп. выше, нежели в целом в экономике; индекс фондовооруженности в этом виде деятельности снизился с 110,4 до 105,7 за тот же период6.

Деинтеллектуализация производительных сил, труда и капитала, обусловлена абсолютизацией экономических критериев в хозяйственной деятельности и жизни людей. Деградация интеллекта выражена в «примитивизации поведения, интересов, потребностей, мировоззрения людей, включая представителей так называемой элиты, их знаний о мире, о себе, о технологиях и об экологии, которая приводит к растущей неадекватности человека и общества, в своих реакциях, окружающему миру – природе, социосфере и техносфере, экологическим проблемам, “вызовам” Истории (если прибегнуть к этому понятию Арнольда Джона Тойнби)»7. Решения деинтеллектуализированных управленцев вызвали разрушение образования, прикладной и академической науки, проектных институтов, Вооруженных сил, ОПК, авиакосмического комплекса – всего того, что служит базисом устойчивости социально-экономической системы в период становления VI технологического уклада.

Снижена роль фундаментальных знаний в учебном процессе с переходом к ЕГЭ и Болонской системе с прицелом на выпуск «квалифицированных потребителей», в то время как Э. Тофлер связывает будущее целиком и полностью с полученным образованием [29. С. 432]. «Тестовый фетишизм» в школьном обучении не дает «научиться учиться» [29. С. 450], препятствует осмыслению получаемых знаний.

Закрытие предприятий и значительный спад промышленного производства привели к деиндустриализации экономики. В 1995 г. индекс промышленного производства снизился до 50 % к уровню 1990 г. и к 2002 г. поднялся только до 62 %; в машиностроении спад был намного глубже: 39 и 50 % соответственно. Загрузка оборудования в производстве металлорежущих станков и тракторов упала с 81 % в 1990 г. до 14 и 10 % к 2002 г. соответственно. Производство металлорежущих станков сократилось с 74,171 до 8,3 тыс. шт.; тракторов – с 214 до 15,2 тыс. шт. (1990–2001)8, к 2020 г. спад выпуска продолжился соответственно до 4,5 и 7,3 тыс. шт.9

В итоге удельный вес промышленности в ВВП сократился с 37,8 до 28,8 %; основных фондов – с 33,6 до 23,8 %; численности занятых – с 30,3 до 22,7 % (1990–2001)10. Численность промышленно-производственного персонала в промышленности сократилась с 20 998 тыс. чел. в 1990 г. до 12 976 тыс. чел. в 2002 г. и до 9 650,8 в 2020 г., в основном за счет сжатия обрабатывающего сектора: так, за период 1992–2002 гг. в машиностроении сокращение составило более чем 2 раза11. Доля добавленной стоимости обрабатывающих видов деятельности в ВВП снизилась с 14,9 до 14,5 % (2010–2019)12.

Технологическая сложность производства не повышается, судя по структуре экспорта и упрощению отдельных видов производств. Так, в машиностроении выпуск станков с ЧПУ упал с 16,741 тыс. шт. до 254 шт., выпуск автоматических и полуавтоматических линий для машиностроения и металлообработки сократился более чем в 100 раз (1990–2001)13. Удельный вес машин, оборудования и транспортных средств в товарном экспорте уменьшился с 11,4 % в 1998 г. до 6,6 % в 2021 г.14 Доля высокотехнологичной продукции в экспорте чрезвычайно низкая – 0,3 %, и она не растет; удельный вес хайтек в экспорте обрабатывающих производств вдвое ниже среднемирового уровня: 10 против 20 %; доля ИКТ в общем экспорте страны – 0,5 против 14,5 % в мире в среднем15.

Существующая структурная инвестиционная политика и низкая доля вложений в основной капитал приводят к физическому и моральному устареванию техники и оборудования. Физический объем инвестиций в основной капитал сократился к 1998 г. до 22 % к уровню 1990 г.; в 2020 г. он был не выше 75 %. Удельный вес обрабатывающих производств в инвестициях в основной капитал снизился с 15,6 до 14,7 % (2015–2020)16. Удельный вес нового промышленного оборудования резко сократился: с 35,5 % в 1980 г. до 16 % к концу 2020 г. (табл.). Напротив, за тот же период удельный вес оборудования в возрасте свыше 10 лет увеличился с 36 до 41 %. В 2021 г. средний возраст оборудования увеличился. Степень износа основных фондов выросла в высокотехнологичных видах деятельности и среднетехнологичных видах высокого уровня соответственно с 45,3 до 52,9 % и с 48 до 53,7 % (2017–2021) и к 2022 г. превысила на 5–6 пп. степень износа в видах деятельности более низкого уровня технологичности17.

Старые основные средства препятствуют внедрению новых производственных технологий. Причем Фомин и Ханин [30] убедительно показали занижение официальных статистических данных износа фондов из-за недостоверности данных оценки; альтернативный расчет уровня износа основных фондов показывает, что он в реальности выше почти на 15 пп. Объем основных фондов, потерянных за период 1991–2015 гг., в 5 раз превышает объем ВВП за 2015 г. Для его возмещения при значительно более высокой доле накопления, чем нынешняя норма, потребуется десяток лет [30. С. 31].

Возрастная структура производственного оборудования в промышленности (на конец года, в %)

Age structure of industrial equipment (by the end of year, %)

|

Возраст оборудования (лет) / Age of equipment (years) |

Годы / Years |

|||||||||||||||||

|

1970 |

1980 |

1990 |

1995 |

1998 |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2010 |

2013 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

|

|

До 5 / Less than 5 |

40,8 |

35,5 |

29,4 |

10,1 |

4,1 |

4,7 |

5,7 |

6,7 |

7,8 |

8,6 |

15 |

15 |

15 |

15 |

15 |

15 |

14 |

16 |

|

5–10 |

30,0 |

28,7 |

28,3 |

29,8 |

20,1 |

10,6 |

7,6 |

5,8 |

4,9 |

5,1 |

22 |

24 |

28 |

28 |

30 |

29 |

32 |

32 |

|

10–15 |

14,0 |

15,6 |

16,5 |

22,0 |

25,6 |

25,5 |

23,2 |

20,0 |

16,4 |

12,3 |

26 |

24 |

24 |

21 |

20 |

21 |

20 |

20 |

|

15–20 |

6,9 |

9,5 |

10,8 |

15,0 |

18,6 |

21,0 |

21,9 |

22,6 |

22,7 |

22,5 |

14 |

16 |

15 |

14 |

13 |

10 |

11 |

10 |

|

Более 20 / More than 20 |

8,3 |

10,7 |

15,0 |

23,1 |

31,6 |

38,2 |

41,6 |

44,9 |

48,2 |

51,5 |

19 |

17 |

16 |

16 |

15 |

11 |

12 |

11 |

|

Средний возраст / Average age |

8,42 |

9,47 |

10,8 |

14,3 |

16,09 |

18,7 |

19,4 |

20,1 |

20,7 |

21,2 |

14 |

13 |

11,5 |

12,3 |

11,8 |

10,2 |

10,7 |

10,3 |

Примечание: при помощи этой таблицы Д. С. Львов демонстрировал катастрофический упадок активной части основных фондов промышленности. Таблица обновлена автором на основе современных данных Росстата.

Источник: ИМЭМО РАН [31]; Д. С. Львов [32]; Росстат18.

Note: with this Table, D. S. Lvov demonstrated the catastrophic decline of the active part of industrial capital assets. The Table is update by the author based on modern Rosstat data.

Source: IMEMO RAS [31]; D. S. Lvov [32]; Rosstat.

Урон, который пришелся на интеллектуальный потенциал и обрабатывающую индустрию в период перестройки, представляет значительную угрозу еще и оттого, что он трудно восполняется и мало заботил высшую власть. Государственные органы отвернулись, по сути, от науки и модернизации промышленности, как будто бы не замечая растущие темпы НТР и мировые структурные сдвиги. Как заключил Львов, мы получили развал научного, трудового, технологического и производственного потенциала страны [4, 18, 19]. Впоследствии не достигнуто ни одного рубежа, намечаемого научно-технологическими стратегиями [33], за исключением наукометрического показателя количества публикаций, не приблизившего нас к уровню технологий ведущих стран. Уровень инновационной активности организаций замер на отметке 10 %19.

Вложения в интеллектуальный потенциал представляются значимыми в четвертой НТР. Преимущества России в этой сфере несомненные, принимая во внимание высокий уровень квалификации занятых в экономике, сильные научные школы в области математики, физики, химии, инженерии. «Интеллектуальная рента превращается в фундаментальный источник социально-экономического развития страны. Это единственная, по-настоящему козырная карта, которой мы располагаем. Она либо будет пущена в ход в ближайшие десять-пятнадцать лет, либо за это время она обесценится до нуля», – предупреждал Львов [4. С. 27].

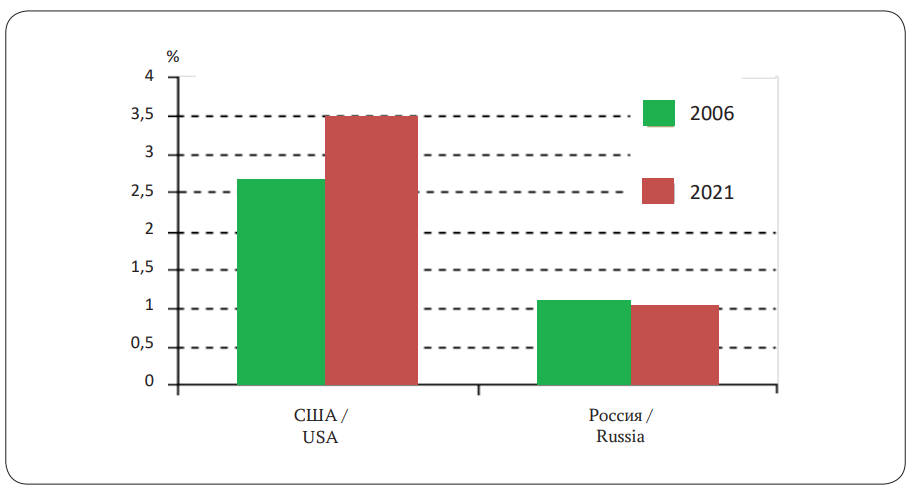

В качестве ориентира для усиления финансирования науки Львов ссылался на кратный рост затрат на НИОКР в США и многих других странах в отличие от крайне низких расходов на эти цели в РФ и приводил желательный темп роста внутренних затрат на НИОКР от ВВП: «Жизненно необходим заблаговременный рост расходов на науку и НИОКР. В качестве норматива на период до 2010 г. следует определить уровень внутренних затрат на науку не менее 1,6–2 % ВВП (а в случае ускоренного развития наукоемких производств, определяющих спрос на результаты НИОКР, – 2,2–3 %» [34. С. 62]. НИОКР создают задел долгосрочных преимуществ. «Если мы этого не сделаем, то все разговоры о стратегии являются пустым делом» [9. С. 12]. Этого до сих пор не сделано.

В 2012 г. вложения в науку предусмотрено довести до уровня 1,77 % от ВВП к 2015 г.20 Впоследствии рубеж неоднократно пересмотрен: «до уровня индустриально развитых стран»21 (а это в среднем 2,5 % от ВВП); до уровня не менее 2 % от ВВП (т. е. до среднего уровня в мире, включая Африку). Даже более низкие целевые индикаторы научно-технологической стратегии, принятой в 2016 г., не выполняются; они отодвинуты на более дальний срок в Указе Президента РФ от 15.03.202122.

В итоге за период 2006–2021 гг. разрыв между РФ и США в затратах на НИОКР от ВВП вырос с 1,5 до 2,5 пп. (рис. 1).

Кроме того, в 2016 г. вложения в НИОКР стали связывать с экономическим эффектом: «Финансирование осуществляется в зависимости от роста эффективности сферы науки, технологий и инноваций… Поэтапное увеличение затрат на исследования и разработки должно зависеть также от результативности российских организаций, осуществляющих исследования и разработки»23. Хотя за десятилетие до принятия таких решений Львов рекомендовал не распространять рыночные отношения на научно-образовательный сектор, поскольку в фундаментальной науке и образовании как сфере общественно полезной деятельности, «которая не входит в круг рыночных отношений… издержки растут быстрее цен, что неизбежно делает ее с экономической точки зрения убыточной. И если в этой важной для общества сфере будут использоваться чисто рыночные механизмы, то она просто прекратит существование» [34. С. 64]. Несмотря на это, попытки перевести эту сферу на рыночные рельсы продолжались, они привели к снижению ее функционала и способности содействовать росту человеческого потенциала, включая интеллект, таланты, физическое и моральное здоровье. Возник нездоровый дух формализма, меркантильности в отношениях между людьми и отношении к делу.

Рис. 1. Внутренние затраты на НИОКР в РФ и США (2006, 2021)

Примечание: США – 2020 г.; Россия – 2021 г.

Источник: построено по данным ОЭСР, Росстата24.

Fig. 1. Internal expenditures for R&D in Russia and the USA (2006, 2021)

Note: USA – 2020; Russia – 2021.

Source: based on the data of OECD, Rosstat.

На фоне усилившейся общей неопределенности внутренней экономической ситуации эти и другие факторы вызвали негативные тренды снижения патентной активности отечественных изобретателей, роста технологического отставания России.

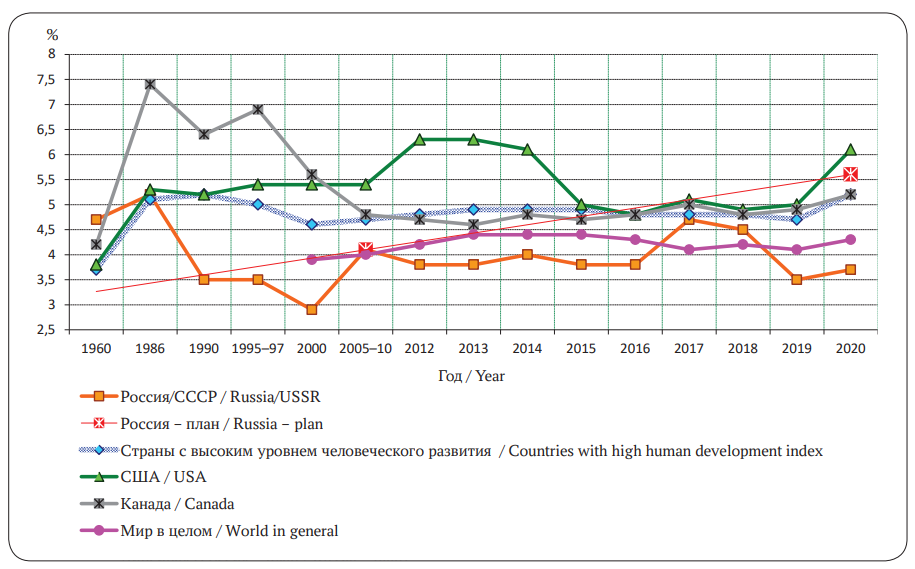

Во всех странах высококвалифицированные кадры, ученые, специалисты рассматриваются как ведущий ресурс современной модели технологичной экономики [17, 35–39]. Кроме того, они «хранители духовных и культурных ценностей народа», Львов называл такие силы России «опорным слоем нации» [4. С. 14–15], на который можно рассчитывать в решении задач экономического возрождения и научно-технологического развития страны: «На лидерство в современном мире могут претендовать страны с высоким уровнем образования населения. Мы долгое время занимали в этой сфере передовые позиции, а теперь сдаем их». Потеря передовых позиций в подготовке высококлассных специалистов, которую зафиксировал Львов в 2002 г. [19. С. 5], связана с недостатком вложений в человека. Так, в 1960 г. удельный вес государственных расходов на образование в России был выше, чем во всем мире, к 2020 г. он стал, напротив, ниже, чем в ведущих странах и в мире в среднем, включая самые отсталые страны (рис. 2).

Рис. 2. Удельный вес госрасходов на образование от ВВП в странах (1960–2020), %

Источник: разработано по данным Правительства РФ; Росстата, ООН, Мирового банка25

Fig. 2. Unit weight of state expenditures for education in GDP in countries (1960–2020), %

Source: developed by the data of the Russian Government; Rosstat, UNO, World Bank

Значимость образования и профобучения для роста зарплаты и производительности была подтверждена к моменту перестройки в РФ [36]. Российская образовательная система создавала весомое превосходство России, так как давала выпускникам способность мыслить шире предмета специализации и адаптировать полученные знания наиболее эффективно под изменчивые реалии. Однако с самого начала перехода России к рынку началась коммерциализация образования, введена Болонская схема обучения вместо отлично зарекомендовавшей себя классической советской системы подготовки специалистов. Учебные курсы переориентировались с формирования всесторонне развитых творческих людей, готовых к решению нестандартных задач, на производство «квалифицированных потребителей» и узких специалистов, владеющих ограниченным набором знаний и навыков. Эти негативные тенденции, наряду с низким признанием обществом значимости преподавательского труда в виде его оплаты, привели к снижению качества образования.

Выпадение звена профтехобразования на фоне миграции и демографической ямы вызвало дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей.

Снижение доходов и рост дифференциации населения отозвались негативно на качестве жизни, росте апатии, суицида, безразличия граждан, социального надлома, как отмечал Д. С. Львов [18. С. 675–676; 19. С. 14–15], но меры властей не решали эту проблему [16]. На счету непродуманного реформирования здравоохранения лежит немало преждевременных смертей россиян.

Обсуждение

Вложения в человека, затраты на экономику знаний – чрезвычайно дорогостоящие мероприятия, здесь не обойтись без государства, его целенаправленной структурной политики. По выводу Львова, «…но иначе нет и не может быть инновационной экономики, независимого государства, способного к динамичному саморазвитию в современной геополитической и мирохозяйственной обстановке. Сравнительно легко восполнить потерю части экономического потенциала, но нельзя рассчитывать на это, когда речь идет о фундаментальной науке, системе общего и профессионального образования, в целом системе воспроизводства интеллектуальной элиты и высококвалифицированных кадров. В этом суть дела: мы либо «оседлаем» творческий фактор (шансы тут еще сохраняются), либо окажемся одним из главных фигурантов «мирового подполья», деструктивного геополиса, угрожающего существованию и самой России, и всего мира» [4. С. 15].

Все случилось в точности так, как и предвидел Д. С. Львов: это следовало из результатов системного анализа российской экономики, полученных им к 2003 г. Коренные причины носят системный характер, одна из них – дисфункция управляющей системы. По мнению Львова, «…не мнимая дефицитность ресурсной базы, а реальная ущербность нынешней системы управления народным хозяйством служит главным препятствием для перехода к устойчивому и быстрому экономическому росту» [19. С. 5].

Провал страны по всем существенным факторам, рассмотренным выше, предопределил проблемную ситуацию в экономике в 2014 г., сразу после ужесточения санкций. Отдельные мероприятия по импортозамещению начиная с 2014 г. не могли поменять экономику решительно без системной перестройки стратегий, институтов, механизмов регулирования. Углубление кризисной ситуации в 2022 г., после введения беспрецедентных ограничений на российский экспорт сырья и доступ к капиталу, новым технологиям, НИОКР, привело Россию к точке бифуркации, выход из которой зависит от качества управляющих решений, как стратегических, так и тактических.

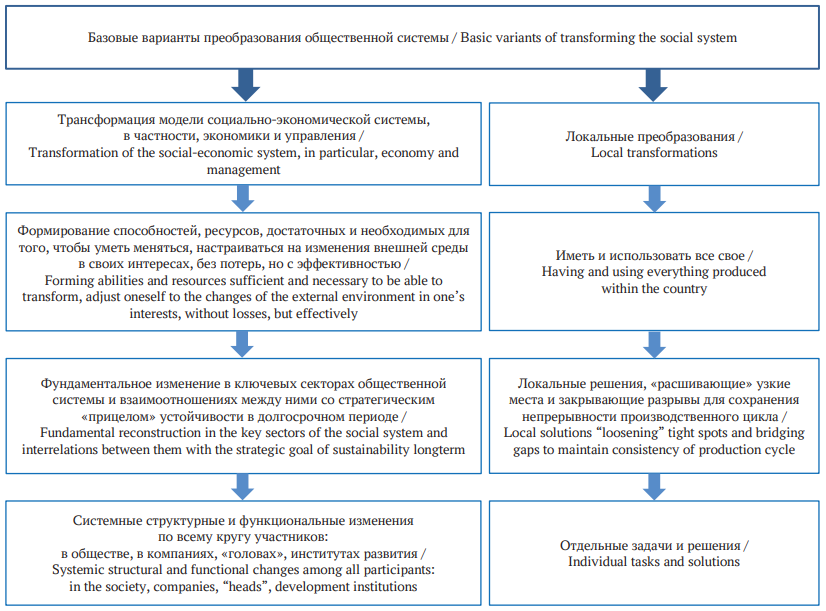

По нашему мнению, возможны два базовых направления изменений: стратегия фундаментальной перестройки общественной системы, в том числе экономики, и локальные изменения, тактика импортозамещения – соответственно, две разные программы действий и два механизма реализации (рис. 3).

Рис. 3. Стратегия фундаментальной перестройки экономики и тактика импортозамещения

Источник: составлено автором.

Fig. 3. Strategy of fundamental reconstruction of economy and tactics of import substitution

Source: compiled by the autor.

Оба варианта – крайние, в реалиях могут быть комбинации вариантов. Суть в том, что так или иначе требуются кардинальные изменения экономической модели, без этого трудно выйти на траекторию устойчивого развития, принимая во внимание серьезные вызовы четвертой НТР. Поскольку текущее положение экономики требует притока иностранных материалов, оборудования, деталей, комплектующих и других компонентов, замещение импорта представляется вынужденным оперативным решением в тактических целях – поддерживать непрерывный производственный цикл. В таких условиях можно говорить о сочетании тактики импортозамещения и сущностных перемен в модели и стратегии научно-технологического развития, реализуемого на основе согласования генетического и нормативного подходов, как это было сделано в Комплексном прогнозе научно-технического прогресса [1. С. 225].

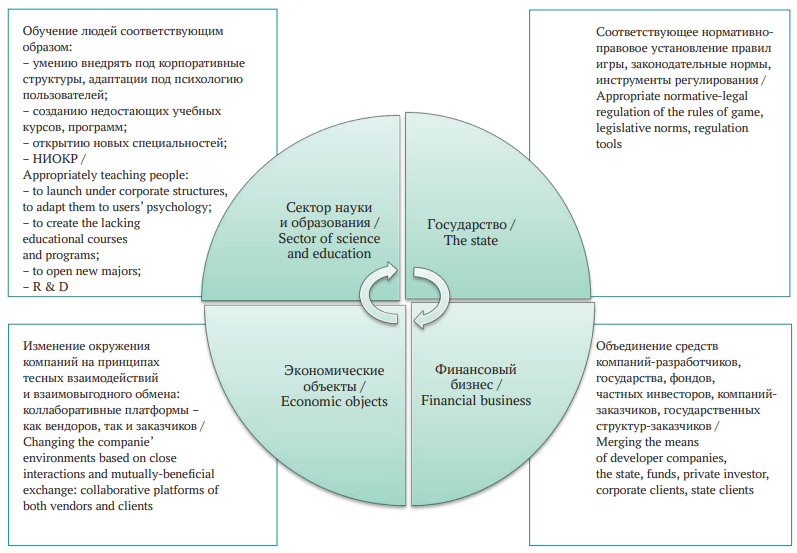

Поясним на примере, каким образом сущностные изменения в ключевых секторах общественной системы могут и должны произойти для того, чтобы применять передовые технологии, которыми страна не располагает в данное время в нужной степени. Допустим, экономическая организация нуждается в определенных технологиях или программном обеспечении (далее – ПО). Тогда она обращается к сотрудничеству с партнерами в поиске их, например, к вендору, обладающему разными решениями в сфере ПО. Если таковых нет в наличии в России, требуется создать их; для этого, скорее всего, возникнет необходимость в новых знаниях, принимая во внимание тренды усложнения технологий. Тогда нужно взаимодействовать с научно-образовательным сектором в целях выполнения НИОКР и обучения пользователей. При этом может потребоваться открытие новых специальностей, а значит, нормативное установление программ и финансирование со стороны Минобрнауки России и финансовых органов. Государственные структуры подбирают подходящие инструменты регулирования, способствующие привлечению финансов российских организаций и вовлечению во внедрение и распространение новой технологии/ПО. К примеру, регуляторные воздействия, стимулирующие объединение бюджетов нескольких экономических субъектов, ослабляют финансовые ограничения и таким путем могут содействовать лучшему технологическому решению и в более короткие сроки. В итоге практическое решение задачи – восполнить нехватку какой-либо технологии – способствует по цепной связи серьезным переменам в каждом из сопряженных секторов: производственных компаниях [40], научных и учебных организациях, законодательстве и регулировании, финансах, а также в окружении каждого из субъектов общественной системы, вовлеченных в этот процесс (рис. 4).

Рис. 4. Взаимодействие между ключевыми секторами в совместном решении технологической задачи

Источник: разработано автором.

Fig. 4. Interaction between the key sectors in jointly solving a technological task

Source: developed by the author.

Как можно видеть на рис. 4, изменения, которые должны произойти для решения технологических задач в целях усиления технологической обеспеченности страны, апеллируют к фундаментальным факторам не только модели научно-технологического развития, но и экономической модели в целом. Они требуют ее системной трансформации – фактически перемен в экономических отношениях между предпринимателями, экономическими организациями, научными и образовательными организациями, государственными структурами.

Заключение

Логика общественных процессов, результаты эмпирического анализа, а также выводы Д. С. Львова и других авторитетных исследователей показывают: в целях устойчивого развития экономики требуется: 1) промышленность, основанная на интеллектуальных факторах, передовых технологиях, знаниях [41]; 2) сильная наука и образование, формирующие интеллектуальный потенциал адекватно императивам 4-й НТР; 3) поддержка человеческого развития во всех его аспектах. Это базовые ориентиры стратегии страны и оперативных решений. В условиях геополитико-экономического кризиса важно объединить усилия, ресурсы и способности всех игроков путем заинтересованности в результатах совместной деятельности. Востребованы сетевые принципы взаимодействий акторов, сетевые структуры, связывающие науку, образование, производство и способствующие созданию знаний, открытий и передаче их в экономику. Такие коллаборации могут быть реализованы в результате взаимовыгодного сотрудничества при помощи координатора, в функции которого входит также методическое руководство [1. С. 228]. В этих целях требуются адекватные новым реалиям правила игры, активные инновационные проекты бизнеса, проектные институты, системная подготовка инженерных кадров, владеющих знаниями экономики, маркетинга, современных технологий; индикативное планирование и координация игроков. Выводы соотносятся с рекомендациями по результатам обстоятельных расчетов и аналитических данных, представленных в монографии, подготовленной под редакцией Д. Р. Белоусова и И. Э. Фролова [27. С. 34–35, 79–108]. В целях диффузии технологий и инноваций, как установлено на примере бразильской экономики в работе Enrique с соавт. [42], полезно создавать всевозможные коллаборативные формы, например, консорциумы, платформы [43], а также научно-производственные кластеры с привлекательным льготным режимом. Такие формы способствуют формированию экосреды для инновационных компаний и инновационных экосистем [44]. Для создания их необходима благоприятствующая экономическая и институциональная среда, но таковой нет в РФ.

В этой связи можно согласиться с выводом Д. С. Львова о причинах «вопиющего несоответствия» между богатством природных ресурсов и технологическим отставанием России – «причины… надо искать прежде всего в пороках действующего экономического механизма» [19. С. 5; 45].

В связи с этим перемены в базовом устройстве экономики нужно сосредоточить на изменении фундаментальных институциональных факторов, от которых напрямую зависит согласование отношений и, следовательно, взаимодействий между всеми акторами общественной системы. В основе управления, согласования и консолидации деятельности – адекватная оценка трудового вклада каждого участника и система распределения/перераспределения доходов в интересах всех игроков. Это задачи на перспективу, решение их необходимо для выхода РФ, ее экономики из точки бифуркации на траекторию движения в направлении устойчивого гуманитарно-технологического развития.

1 «Нарисовали круг диаметром в километр». История проекта ЦИЭ – от грандиозного замысла до развалин. 27.05.2021. URL: https://www.zelenograd.ru/story/istoriya-cie/ (дата обращения: 01.04.2023).

2 Наука России в цифрах: 2010. Москва: ЦИСН, 2010. С. 46.

3 Наука, инновации и технологии. Официальная статистика. Росстат. 31.08.2022. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/science (дата обращения: 01.04.2023); РАН: за границу с 2012 года стало уезжать впятеро больше ученых. ТАСС. 20.04.2021. URL: https://nauka.tass.ru/nauka/11198355 (дата обращения: 01.04.2023).

4 Российский статистический ежегодник. 2022. Стат. сб. Москва: Росстат, 2022. С. 499.

5 Наука, инновации и технологии. 2022. Указ соч.; Россия в цифрах. 2003. Крат. стат. сб. Москва: Росстат. 2003. С. 270.

6 Эффективность экономики России. Офиц. стат. Росстат. 05.04.2023. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11186

7 Субетто А. И. Деинтеллектуализация России – преступление либералов-реформаторов и российской капиталократии против будущего ее народов. Академия Тринитаризма. Эл. № 77-6567, публ. 16602, 30.06.2011. С. 1.

8 Промышленность России. 2002. Стат. сб. Москва; Росстат, 2002. С. 162, 205, 219; Россия в цифрах. 2003. Указ. соч. С. 179, 182, 189.

9 Россия в цифрах. 2021. Крат. стат. сб. Москва: Росстат, 2021. С. 132.

10 Промышленность России. 2002. Указ. соч. С. 17.

11 Россия в цифрах. 2003. Указ. соч. С. 178, 189; Россия в цифрах. 2021. Указ. соч. С. 119, 121.

12 Россия в цифрах, 2021. Указ. соч. С. 38.

13 Промышленность России. 2002. Указ. соч. С. 205.

14 Российский стат. еж-к. Стат. сб. Москва: Росстат, 2003. С. 638; Российский стат. еж-к. 2022. Указ. соч. С. 589.

15 Мировой банк. The World Bank. Data. 2023. URL: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS?end=2021&locations=RU&name_desc=true&start=2007;https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN?end=2021&locations=RU&name_desc=true&start=2007 (дата обращения: 01.04.2023).

16 Инвестиции в России. Стат. сб. Москва: Росстат, 2021. С. 40–41, 54.

17 Технологичное развитие отраслей экономики. Росстат. 21.10.2022. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11189 (дата обращения: 01.04.2023).

18 Инвестиции в России. 2017. Стат. сб. Москва: Росстат, 2017. С. 108; Промышленность России. 2005. Стат. сб. Москва: Росстат, 2005. С. 128; Промышленное производство в России. 2016. Стат. сб. Москва: Росстат, 2016. С. 127; Промышленное производство в России. 2021. Стат. сб. Москва: Росстат, 2021. С. 102.

19 Наука, инновации и технологии. 2022. Указ. соч.

20 О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки: Указ Президента РФ от 07.05.2012

№ 599. П. 1(г). URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/35263 (дата обращения: 01.04.2023).

21 Проект «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 года». Фонд «Центр стратегических разработок» по заданию Минобрнауки РФ. 05.05.2016. С. 101. URL: http://sntr-rf.ru/upload/iblock/4c6/СНТР%2005.05.2016_редакция%2022.pdf (дата обращения: 25.12.2020).

22 О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации: Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642. П. 48. В ред. Указа Президента РФ от 15.03.2021 № 143. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449/page/1 (дата обращения: 01.04.2023).

23 О Стратегии научно-технологического развития, 2021. Указ. соч. П. 48.

24 Технологическое развитие отраслей экономики. Офиц. стат. Росстат. 31.08.2022. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11189; (дата обращения: 01.04.2023) OECD data. URL: https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm (дата обращения: 01.04.2023).

25 Доклад о человеческом развитии 2013. ПРООН. Москва: Весь мир, 2013. С. 162–165. URL: https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/default/files/ressources/russian_federation_nhdr_2013-rus.pdf (дата обращения: 01.04.2023); Российский статистический ежедневник. 2022. Указ. соч. С. 189; Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г. Правительство РФ. URL: https://ac.gov.ru/files/attachment/4843.pdf (дата обращения: 01.04.2023); Human Development Report 1990. UNDP. NY, Oxford: Oxford University Press, 1990. URL: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1990 (дата обращения: 01.04.2023); Human Development Report 2000. NY, Oxford: Oxford University Press, 2000. URL: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2000. P. 214-217 (дата обращения: 01.04.2023); The World Bank. DataBank. URL: https://databank.worldbank.org/source/health-nutrition-and-population-statistics/Series/SE.XPD.TOTL.GD.ZS (дата обращения: 01.04.2023).

Список литературы

1. Варшавский А. Е. Необходимость восстановления системы индикативного планирования – использования опыта разработки комплексной программы научно-технического прогресса // Планирование в рыночной экономике: воспоминания о будущем. Санкт-Петербург: Институт нового индустриального развития имени С. Ю. Витте, 2021. С. 220–229.

2. Russian Risk: Transactions with Russian Banks and Exports to Russia Create Greatest Exposure under New U.S. Ukraine-Related Sanctions / R. Whitten, J. Blanquart, L. C. Mays, F. K. Merchant // National Law Review. 2022. Vol. XII., № 56. URL: https://www.natlawreview.com/article/russian-risk-transactions-russian-banks-and-exports-to-russia-create-greatest (дата обращения: 04.10.2022).

3. Past, present and future of Industry 4.0. A systematic literature review and research agenda proposal / Y. Liao, F. Deschamps, E. D. F. R. Loures, L. F. P. Ramos // International Journal of Production Research. 2017. Vol. 55, № 12. Pp. 3609–3629.

4. Львов Д. С. Будущее российской экономики. Экономический манифест // Экономическая наука современной России. 1999. № 3. С. 5–31.

5. Львов Д. С. Эффективное управление техническим развитием. Москва: Экономика, 1990.

6. Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы централизованного регулирования / Д. С. Львов, С. Ю. Глазьев, Г. Г. Фетисов. Москва: Наука, 1992.

7. Mohd Mudzar N. M., Chew K. W. Change in Labour Force Skillset for the Fourth Industrial Revolution: A Literature Review // International Journal of Technology. 2022. Vol. 13, № 5. P. 969. DOI: https://doi.org/10.14716/ijtech.v13i5.5875

8. Шпак В. В. Формирование организационно-управленческой модели реализации «Стратегии развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года» // Вестник Челябинского государственного университета. 2021. № 3(449). Экономические науки. Вып. 72. С. 10–23. DOI: https://doi.org/10.47475/1994-2796-2021-10302

9. Львов Д. С. Новая промышленная политика России // Экономическая наука современной России. 2007. № 3. С. 9–12.

10. Варшавский А. Е. Актуальные проблемы реиндустриализации и импортозамещения // Производство, наука и образование в эпоху трансформаций: Россия в [де]глобализирующемся мире (ПНО-VI): сборник материалов VI Межд. конгресса / под общ. ред. С. Д. Бодрунова. Санкт-Петербург: Институт нового индустриального развития имени С. Ю. Витте, 2020. С. 133–146.

11. Возможности технологической модернизации российской экономики / Н. И. Комков, Т. Х. Усманова, В. В. Сутягин // Проблемы прогнозирования. 2021. № 6(189). С. 84–94. DOI: https://doi.org/10.47711/0868-6351-189-84-94

12. Толкачев С. А. Структурные изменения в российской промышленности за «пятилетку санкций» // Проблемы и перспективы развития промышленности России: сборник материалов VII Междунар. научно-практ. конф. «Промышленность России сквозь призму национальных проектов» / под ред. А. В. Быстрова. Москва: РУСАЙНС, 2020. С. 341–348.

13. Толкачев С. А., Тепляков А. Ю. Национальная промышленная компетентность и глобальные цепочки стоимости: методологический инструментарий макроэкономического анализа // Экономическое возрождение России. 2021. № 2(68). С. 40–52. DOI: https://doi.org/10.37930/1990-9780-2021-2-68-40-52

14. Фролов И. Э. Оценка развития российского высокотехнологичного комплекса в условиях низкой инфляции и ограниченности господдержки // Проблемы прогнозирования. 2019. № 4. С. 3–15.

15. Аганбегян А. Г. Инвестиции в основной капитал и вложения в человеческий капитал – два взаимосвязанных источника социально-экономического роста // Проблемы прогнозирования. 2017. № 3. С. 17–22.

16. Варшавский А. Е. Чрезмерное неравенство: проблемы и риски // Экономика как объект междисциплинарных исследований: сборник матер. IV Междунар. политэкономического конгресса (МПЭК-IV) / под общ. ред. С. Д. Бодрунова, А. В. Бузгалина. Москва: Культурная революция, 2020. С. 42–55.

17. Глазьев С. Ю. Человеческий потенциал как главный фактор экономического роста в новом мирохозяйственном укладе // Научные труды Вольного экономического общества России. 2022. Т. 238, № 6. С. 157–164. DOI: https://doi.org/10.38197/2072-2060-2022-238-6-157-164

18. Львов Д. С. Перспективы долгосрочного социально-экономического развития России. Доклад, прочитанный в Президиуме РАН // Вестник Российской академии наук. 2003. Т. 73, № 8. С. 675–697.

19. Львов Д. С. Какая экономика нужна России // Экономические и социальные перемены в регионе: факты, тенденции, прогноз. 2003. № 1(20). С. 5–17.

20. Глазьев С. Ю. О механизмах реализации целей национального развития России в условиях смены технологических и мирохозяйственных укладов // Научные труды Вольного экономического общества России. 2021. Т. 230, № 4. С. 66–70. DOI: https://doi.org/10.38197/2072-2060-2021-230-4-66-70

21. Полтерович В. М. О стратегии догоняющего развития для России // Экономическая наука современной России. 2007. № 3. С. 17–23.

22. Иванов В. В. Глобализация 4.0: предпосылки и перспективы // Вопросы философии. 2022. № 8. С. 195–200. DOI: https://doi.org/10.21146/0042-8744-2022-8-195-200

23. The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration / W. Steffen, W. Broadgate, L. Deutsch, O. Gaffney, C. Ludwig // The Anthropocene Review. 2015. № 2. Pp. 81–98. DOI: https://doi.org/10.1177/2053019614564785

24. Rodrik D. Industrial Policy for the Twenty-First Century // SSRN. 2004. November. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.617544

25. Rodrik D. Unconditional Convergence in Manufacturing // Quarterly Journal of Economics. 2013. Vol. 128, № 1. Pp. 165–204.

26. Rodrik D. New Technologies, Global Value Chains, and the Developing Economies // Pathways for Prosperity Commission Background Paper Series. № 1. Oxford, United Kingdom: University of Oxford, 2018. 28 p.

27. О долгосрочном научно-технологическом развитии России: монография / под ред. Д. Р. Белоусова, И. Э. Фролова. Москва: Динамик принт, 2022. 168 с.

28. Клейнер Г. Б. Системная экономика: шаги развития. Москва: Научная библиотека, 2021. 746 с.

29. Тоффлер Э. Шок будущего: пер. с англ. Москва: ООО «Издательство АСТ», 2004. 557 с.

30. Фомин Д. А., Ханин Г. И. Динамика основного капитала экономики РФ в постсоветский период (1992–2015 гг.) // Проблемы прогнозирования. 2017. № 4. С. 21–32.

31. Инвестиции в России: тенденции, проблемы, пути решения с учетом зарубежной практики / научн. рук. чл.-корр. РАН А. А. Дынкин, Я. А. Рекитар, Ю. В. Куренков. Москва: ИМЭМО РАН, 2000.

32. Львов Д. С. Экономика России: прорыв в XXI век // Проблемы теории и практики управления. 2001. № 4.

33. Красильникова Е. В., Никонова А. А. Итоги исполнения первого этапа научно-технологической стратегии России // Стратегическое планирование и развитие предприятий: сб. докладов участников секционных заседаний XXI Всеросс. симпозиума. Москва, 10–11 ноября 2020 г. Секция 5. Москва: ЦЭМИ РАН, 2020. С. 695–699.

34. Львов Д. С. Управление научно-техническим развитием // Проблемы теории и практики управления. 2004. № 3. С. 59–65.

35. Blank R. For a Competitive Economy, We Need a Skilled Workforce // Issues in Science and Technology. October 1, 2021. URL: https://issues.org/competitive-economy-skilled-workforce-blank/

36. Mincer J., Higuchi Y. Wage structures and labor turnover in the United States and Japan // Journal of The Japanese and International Economies. 1988. № 2. Pp. 97–133. DOI: https://doi.org/10.1016/0889-1583(88)90017-2

37. Quality-Adjusted Human Capital and Productivity Growth / I. M. Rabiul, J. B. Ang, J. B. Madsen // Economic Inquiry. 2014. Vol. 52, № 2. Pp. 757–777. DOI: https://doi.org/10.1111/ecin.12052

38. Walker I., Zhu Y. The Benefit of STEM Skills to Individuals, Society, and the Economy. Report to Royal Society’s Vision for Science and Mathematics. October 10th, 2013. URL: https://royalsociety.org/~/media/education/policy/vision/reports/ev-9vision-research-report-20140624.pdf

39. High-skilled Workforce and Productivity Growth: the Knowledge-based Economics Perspective / Y. Yusnandar, R. Masbar, B. S. Nazamuddin, A. Jamal // Advances in Social Science, Education and Humanities Research. 2019. Vol. 292. 1st Aceh Global Conference (AGC 2018). DOI: https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.81

40. Porter M. E., Heppelmann J. E. How smart, connected products are transforming companies // Harvard Business Review. 2015. Vol. 93, № 10. Pp. 96–114.

41. Industry 4.0 technologies: Implementation patterns in manufacturing companies / A. Frank, L. Dalenogare, N. Ayala // International Journal of Production Economics. 2019. Vol. 210. Pp. 15–26. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.01.004

42. The use of ICT tools to support collaborative product development activities: evidences from Brazilian industry / D. V. Enrique, N. F. Ayala, M. J. D. R. F. Lima et al. // Production. 2018. Vol. 28. e20170099. DOI: https://doi.org/10.1590/0103-6513.20170099

43. Gawer A., Cusumano M. A. Industry platforms and ecosystem innovation // Journal of Product Innovation Management. 2014. Vol. 31, № 3. Pp. 417–433.

44. Adner R. Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategy // Journal of Management. 2017. Vol. 43, № 1. January. Pp. 39–58.

45. Львов Д. С. Экономика России – путь в XXI век // Социально-экономические реформы: региональный аспект. 2002. № 4. С. 3–5.

Об авторе

А. А. НиконоваРоссия

Никонова Алла Александровна, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник

Web of Science Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/AAR-8177-2020, AuthorID: 77659

г. Москва

Рецензия

Для цитирования:

Никонова А.А. Ориентиры изменения модели научно-технологического развития России и выхода из кризиса, по академику Д. С. Львову. Russian Journal of Economics and Law. 2023;17(2):289-306. https://doi.org/10.21202/2782-2923.2023.2.289-306. EDN: JUWAQB

For citation:

Nikonova A.A. Milestones for changing the model of scientific-technological development of Russia and overcoming the crisis, by Academician D. S. Lvov. Russian Journal of Economics and Law. 2023;17(2):289-306. (In Russ.) https://doi.org/10.21202/2782-2923.2023.2.289-306. EDN: JUWAQB