Перейти к:

Судейское усмотрение в уголовно-правовой политике. Изменение категории преступления судом

https://doi.org/10.21202/2782-2923.2025.1.126-140

Аннотация

Цель: исследование вопроса оптимальности широты судейского усмотрения в российском уголовном законодательстве и выработка научно обоснованных предложений по совершенствованию правового регулирования в рассматриваемой сфере.

Методы: диалектический материализм, предполагающий объединение диалектического подхода к познанию окружающего мира с его материалистическим пониманием, и основанные на нем общенаучные (системно-структурный и формально-логический, индуктивный и дедуктивный, анализ и синтез) и специальные (формально-юридический, сравнительно-правовой) методы познания.

Результаты: проблема границ судейского усмотрения в уголовном праве является следствием попытки законодателя урегулировать нормами права всю широту и разнообразие общественных отношений. С учетом складывающейся правоприменительной практики признается дискуссионной доктринальная точка зрения о необходимости «сужения» границ наказуемости по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ. Указывается на отсутствие негативных последствий расширения практики назначения наказания в виде лишения свободы условно с 2015 г. за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с отягчающими обстоятельствами. Обосновано, что такие доводы противников существования ч. 6 ст. 15 УК РФ в уголовном законодательстве, как нарушение принципов разделения властей, справедливости, законности, а также коррупционность нормы нельзя признать убедительными. Предложено расширение практики освобождения от уголовной ответственности в рамках ст. 761, 762, 90 УК РФ после снижения категории преступления.

Научная новизна: в статье обосновано авторское видение дифференциации существующего в уголовном законодательстве усмотрения по характеру (правовым последствиям). В результате этого аргументируется точка зрения о необходимости существования в уголовном законе правомочия суда по изменению категории преступления, а также предпринята попытка разрешения ряда проблем, связанных с реализацией положений ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Практическая значимость: сформулированные выводы могут быть использованы в законодательной и правоприменительной практике в части оптимизации судейского усмотрения с учетом целей и задач уголовно-правовой политики.

Ключевые слова

Для цитирования:

Маслов В.А. Судейское усмотрение в уголовно-правовой политике. Изменение категории преступления судом. Russian Journal of Economics and Law. 2025;19(1):126-140. https://doi.org/10.21202/2782-2923.2025.1.126-140

For citation:

Maslov V.A. Judicial discretion in criminal law policy. Changing the category of a crime by the court. Russian Journal of Economics and Law. 2025;19(1):126-140. (In Russ.) https://doi.org/10.21202/2782-2923.2025.1.126-140

Введение

Вопросы оптимальности широты усмотрения (чаще всего судейского) в материальном уголовном законодательстве не теряют своей остроты, что обусловлено неустанными попытками законодателя сформулировать нормы уголовного закона таким образом, чтобы у правоприменителя была возможность максимального учета всех значимых фактических обстоятельств и выбора целесообразных и эффективных мер воздействия. В то же время излишняя широта представленных правоприменителю законодателем возможностей содержит потенциал дальнейшей неоднозначной правоприменительной практики, что с неизбежностью приводит к фактам отсутствия единообразия правоприменения (Босхолов, Максимов, 2018. С. 11) и, как следствие, вопросам о справедливости (соразмерности) принимаемых к преступникам мер воздействия.

С учетом указанного в качестве цели исследования можно определить разрешение проблем содержательной оптимальности имеющихся в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ, или уголовный закон) норм, предусматривающих право выбора в принятии решений правоприменителем.

Для достижения указанной цели видится необходимым решить следующие задачи: определиться с сущностью усмотрения, рассмотреть доктринальные точки зрения и правоприменительную практику, на основе чего сделать некоторые теоретические выводы и представить практические рекомендации.

Результаты исследования

1. Предмет публикации

Прежде всего, начать стоит с дефиниции. Так, под усмотрением (здесь и далее выделено нами. – В. М.) в уголовном судопроизводстве понимают «предусмотренное уголовным и уголовно-процессуальным законодательством право выбора в принятии решений субъектами правоотношений, порождаемых фактом совершения преступления либо возникающих в связи с реализацией такого правоотношения в рамках уголовной процедуры» (Жевлаков и др., 2010. С. 108).

Социальная обусловленность наличия усмотрения в уголовном законе вполне справедливо связывается исследователями с разнообразием общественных отношений (по существу, именуемый учеными «законом необходимого юридико-фактического разнообразия» (Пудовочкин, Адрианов, 2015. С. 17)), с тем, что «неопределенность дает определенную свободу и шанс обеспечить в процессе правоприменения соблюдение требований ст. 3, 6, 7, 43 УК РФ, т. е. назначить наказание, соответствующее критериям индивидуализации, справедливости, гуманизма и т. д.» (Бабаев, 2017. С. 14).

Как справедливо отмечает А. И. Бойко, «оценочные понятия представляют собой средство приспособления стандартизированного и лаконичного юридического метода к безразмерной и постоянно обновляющейся действительности, один из способов адаптации права к окружающей его среде обитания» (Бойко, 2008. С. 39). Стоит согласиться с А. И. Бойко и в том, что причинами обилия в уголовном законе оценочных понятий (равно как и отсутствия перспектив существенного сокращения данного объема) являются: «1) необходимость регулирования отношений нравственного порядка, которые невозможно формализовать с помощью количественных признаков, 2) естественная потребность в полноте отраслевого регулирования, что невозможно обеспечить с помощью строго определенных слов или методом перечисления, 3) отсутствие достойных эквивалентов языка для необъятной и постоянно меняющейся реальности, 4) традиционализм законодательного языка, ставящего на испытанные речевые образцы, в том числе и оценочного вида» (Бойко, 2008. С. 40).

А. В. Наумов объясняет использование в уголовном законе оценочных понятий стремлением законодателя дать субъекту применения уголовного закона (в первую очередь суду) «возможность максимального учета фактических обстоятельств конкретного уголовного дела, а также требований изменяющихся условий жизни и общества» (Наумов, 2013. С. 7). Указанный автор предлагает, не отказываясь от их употребления, свести возможность некорректной трактовки к минимуму путем расшифровки их в тексте Уголовного кодекса (Наумов, 2013. С. 10).

Если говорить о видах существующей в уголовном законе дискреции, налицо множественность вариантов классификации. Отметим интересующую нас в большей степени классификацию по характеру дискреционных полномочий (правовым последствиям).

Так, в первую очередь стоит выделять варианты усмотрения, результатом которых является факт привлечения лица к уголовной ответственности (признания в его действиях всех признаков состава преступления), либо, напротив, признания, что лицо не подлежит уголовной ответственности (или об отсутствии необходимости отбывать лицом наказание). К первому варианту стоит относить, к примеру, криминообразующие оценочные категории, закрепленные в диспозициях норм Особенной части УК РФ (различные вариации «значительного ущерба» и т. д.); ко второму варианту – к примеру, возможность признания деяния малозначительным (ч. 2 ст. 14 УК РФ), условного осуждения (ст. 73 УК РФ), освобождения лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ч. 1 ст. 75 УК РФ), в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), в связи с назначением судебного штрафа (ст. 76² УК РФ), а также варианты освобождения от отбывания наказания лица, заболевшего после совершения преступления тяжелой болезнью (за исключением психических расстройств), препятствующей отбыванию наказания (ч. 2 ст. 81 УК РФ); освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетнего, совершившего преступление небольшой или средней тяжести (ч. 1 ст. 90 УК РФ); условно-досрочное освобождение от отбывания наказания несовершеннолетним (ст. 93 УК РФ);

Во вторую очередь стоит отметить варианты судебной дискреции, существующие в целях индивидуализации мер уголовного воздействия (в первую очередь наказания). К таковым можно отнести определение меры и объема наказания, отмеченного в санкции нормы Особенной части УК РФ; возможность изменения (снижения) категории преступления (ч. 6 ст. 15 УК РФ); признание какого-либо факта обстоятельством, смягчающим наказание (ч. 2 ст. 61 УК РФ); назначение обязанностей при условно-досрочном освобождении (ч. 2 ст. 79 УК РФ).

Значимость данной градации для нас видится в том, что в первом случае предполагается, по существу, некая форма наделения судебной власти несвойственными ей функциями признания деяния преступным (криминализация) либо, наоборот, правомерным (декриминализация). Уточним, что вопрос отнесения к данному виду усмотрения вариантов условного/условно-досрочного освобождения – дискуссионный, однако стоит признать, что данные меры фактически означают признание отсутствия необходимости как такового карательного воздействия на преступника, несмотря на наличие факта совершенного им общественно опасного деяния. Именно первый вид, как нам представляется, должен вызывать в научной среде наибольшие дискуссии как фактически узаконенное (правомерное/легальное) вмешательство судебной власти в процессы определения границ преступного поведения. Вместе с тем доктринальная критика вопросов широты усмотрения в уголовном законе чаще касается вопросов непомерно широких полномочий суда в рамках назначения наказания.

2. Доктринальные точки зрения и правоприменительная практика по проблемам объема судейского усмотрения

2.1. Судейское усмотрение в санкциях норм Особенной части УК РФ (на примере ответственности за квалифицированное убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Вопросы условного осуждения

Говоря о доктринальных точках зрения на заявленную проблематику, стоит отметить, что большинство (а возможно, и подавляющее число) исследователей являются сторонниками необходимости минимизации судебной дискреции в уголовном законодательстве. Закономерным видится факт, что отстаивают идею расширения ученые, в той или иной степени близкие по роду деятельности к правоприменению. Взять хотя бы точку зрения В. И. Радченко, в свое время замещавшего должность заместителя председателя Верховного Суда РСФСР (а в дальнейшем и Российской Федерации), отмечающего необходимость снижения минимальных пределов санкций по многим составам, не связанным с посягательствами на жизнь человека, что, по его мнению, позволило бы судам «проявлять более дифференцированный подход к лицам, втянутым в совершение преступлений в силу стечения обстоятельств, а также к тем участникам групповых преступлений, кто встал на путь сотрудничества со следствием в изобличении соучастников»1.

Об излишней «широте» судейского усмотрения при назначении наказания говорит А. В. Наумов, приводя в пример ряд составов преступлений, содержащих «размах» наказания в виде лишения свободы от 6 до 12 лет (ч. 2 ст. 105 УК РФ – от 8 до 20 лет лишения свободы) (Наумов, 2009. С. 47), указывая на то, что «максимально допустимый разрыв между нижним и верхним пределами уголовно-правовых санкций не должен превышать трех-четырех лет» (Наумов, 2009. С. 48).

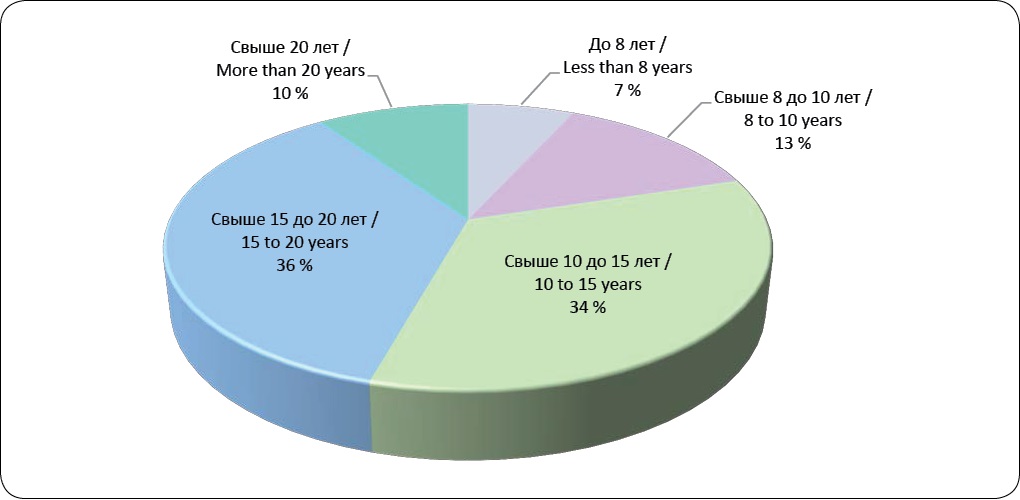

Статистику наказуемости по ч. 2 ст. 105 УК РФ можно проиллюстрировать диаграммой (рис. 1).

Рис. 1. Удельный вес осужденных по ч. 2 ст. 105 УК РФ в зависимости от срока лишения свободы (2022 г.), %

Источник: Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. (2023). Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2022 года. https://cdep.ru/index.php?id=79&item=7645

Fig. 1. Proportion of those convicted under Part 2 of Article 105 of the Criminal Code of the Russian Federation, depending on the term of imprisonment (2022), %

Source: Report on the number of those prosecuted and types of criminal punishment for the 12 months of 2022. Judicial Department of the Supreme Court of the Russian Federation. https://cdep.ru/index.php?id=79&item=7645

Сформированная на основе данных о 1 036 фактах осуждения за квалифицированное убийство в 2022 г. диаграмма наглядно демонстрирует, что правоприменителем активно используется представленная законодателем свобода выбора срока наказания. Представляется, что данный факт вызван тем, что ч. 2 ст. 105 УК РФ содержит тринадцать квалифицированных составов (без учета формулировок «а равно…», «или…», «либо…»), и нередки случаи учета при вынесении приговора факта наличия в действиях лица сразу нескольких из указанных в законе обстоятельств, что существенно повышает его общественную опасность и с неизбежностью требует соответствующей реакции в виде ужесточения приговора.

В такой ситуации говорить о том, что есть предпосылки для сужения границ наказуемости по данной статье не приходится. Данный шаг с неизбежностью приведет к несоразмерно мягким приговорам для наиболее злостных убийц, в действиях которых будут множественные квалифицирующие признаки.

Неуместность сужения можно аргументировать еще и тем, что в 7 случаях из 10 наказание в виде лишения свободы за квалифицированное убийство назначается на срок свыше десяти до двадцати лет, что свидетельствует о том, что судами наиболее часто выбирается наказание в десятилетнем диапазоне (на самом деле чуть меньше, поскольку наказание сроком десять лет, как и наказание сроком двадцать лет, не входит в указанные 70 %). Сужать наиболее востребованный на практике десятилетний интервал до трех-четырех лет означало бы существенное уменьшение возможности суда по индивидуализации наказания (как минимум в части самостоятельного учета отдельных квалифицирующих признаков).

Серьезной проблемой называет А. И. Александров широкое судейское усмотрение, приводя в пример ч. 4 ст. 111, ч. 3 ст. 186 УК РФ, указывая на «возможность применения условного осуждения за преступление, за которое назначено наказание до 8 лет лишения свободы (ст. 73 УК РФ)», а также «возможность изменения судьей при определенных обстоятельствах категории преступления на одну ступень вниз» (Александров, 2017. С. 36).

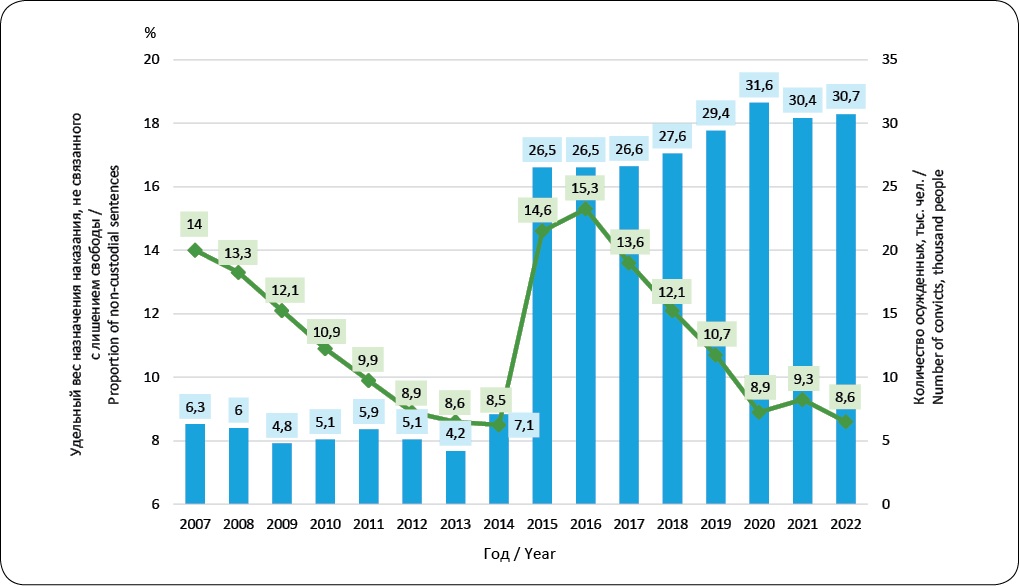

В части осуждения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека стоит отметить, что соотношение привлекаемых к лишению свободы реально и осуждаемых условно существенно отличается в зависимости от наличия квалифицирующих обстоятельств. Так, по итогам 2022 г. по ч. 1 ст. 111 УК РФ к лишению свободы реально было осуждено 1 332 человека, 1 776 человек были приговорены к лишению свободы условно (43 и 57 % соответственно от общего числа осужденных). В то же время по ч. 2–4 ст. 111 УК РФ к реальному лишению свободы были привлечены 8 624 виновных, а к лишению свободы условно – 3 712 (70 и 30 % соответственно)2. Интересно и то, что удельный вес наказаний, не связанных с реальным лишением свободы по ч. 2–4 ст. 111 УК РФ с 2007 по 2014 г. в среднем был около 6 %3, а с 2015 по 2022 г. составляет уже 25,7 %, тогда как данный показатель по ч. 1 ст. 111 УК РФ относительно стабилен и составляет в среднем 45,4 % (период с 2007 по 2022 г.). Характерно и то, что из назначаемых реально по ч. 2–4 ст. 111 УК РФ наказаний в виде лишения свободы лишь 15,5 % назначаются сроком свыше восьми лет, а 52,5 % приговоров предполагают лишение свободы от трех до восьми лет заключения.

Для наглядности представим на диаграмме статистику за период с 2007 по 2022 г. относительно количества осужденных по ч. 2–4 ст. 111 УК РФ (тыс.), а также удельного веса применения к осужденным наказания, отличного от лишения свободы (%) (рис. 2).

Рис. 2. Количество осужденных по ч. 2–4 ст. 111 УК РФ (тыс.), а также удельный вес применения к осужденным наказания, отличного от лишения свободы (2007–2022 гг.),%

Fig. 2. Number of convicts under Parts 2–4 of Article 111 of the Criminal Code of the Russian Federation (thousands) and proportion of non-custodial punishments applied to convicts (2007–2022),%

Данные диаграммы позволяют предположить, что существенное расширение практики назначения лишения свободы условно за причинение тяжкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах, предусмотренных ч. 2–4 ст. 111 УК РФ с 2015 г., не привело к негативным последствиям. С учетом указанной динамики, равно как дифференцированного подхода к наказуемости причинения тяжкого вреда здоровью, можно утверждать об отсутствии оснований считать возможность назначения условного лишения свободы при осуждении на срок до восьми лет (ч. 1 ст. 73 УК РФ) примером необоснованной широты судейского усмотрения. Уточним, что речь идет исключительно о конкретном составе, специфика которого определяется множественностью вариаций обстоятельств свершения преступления, подчас существенно сказывающихся на оценке его общественной опасности.

2.2. Изменение категории преступления на менее тяжкую (ч. 6 ст. 15 УК РФ)

С критикой положений, предусматривающих возможность изменения судьей при определенных обстоятельствах категории преступления на одну ступень вниз, выступает не только упомянутый выше А. И. Александров, но и ряд иных видных ученых, среди которых Ю. Е. Пудовочкин (2011. С. 74), Л. В. Иногамова-Хегай (2012. С. 89), А. И. Рарог (2013. С. 26), В. А. Номоконов (2014. С. 33), О. А. Беларева (2023. С. 25), А. А. Хайдаров (2015. С. 42), А. Г. Кулев и Л. О. Кулева (2019. С. 135). Так, И. А. Подройкина, отмечает, что полномочия суда менять категорию преступления нарушают принцип справедливости (Подройкина, 2014. С. 75), указывая на необходимость обозначения в уголовном законе не только верхней, но и нижней границы наказания, а также исключения ч. 6 ст. 15 УК РФ (Подройкина, 2017. С. 11).

Ю. В. Голик и А. И. Коробеев отмечают, что данная норма создает «невиданные предпосылки для коррупции в сфере осуществления уголовного судопроизводства» (Голик, Коробеев, 2014. С. 1401; Коробеев, 2014. С. 75). Подчеркивая «высококоррупционнность и необъективность» процесса назначения наказания с учетом положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ученые указывают и на нарушение принципов равенства граждан перед законом (Петрянин и др., 2020. С. 72).

Э. Ф. Побегайло указывает, что возможность судебной власти «вторгаться» в законодательную область и корректировать позицию законодателя о категоризации преступлений противоречит принципу разделения властей, предусмотренному Конституцией РФ, и принципу законности (Побегайло, 2012. С. 18).

Важность определения категории преступления для осужденного очевидна, поскольку ее определение влияет на большое количество значимых обстоятельств: вид исправительного учреждения (ст. 58 УК РФ), специфику назначения наказания по совокупности преступления (ст. 69 УК РФ), возможность назначения условного осуждения (п. «б» ч. 1 ст. 73 УК РФ), условно-досрочного освобождения (ч. 3 ст. 79 УК РФ), освобождение в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (ч. 1 ст. 78 УК РФ), сроков давности исполнения обвинительного приговора (ч. 1 ст. 83 УК РФ), сроков погашения судимости (ч. 3 ст. 86 УК РФ) и т. д.

Отметим, что полномочие по снижению категории преступления появилось у судов после корректировок УК РФ небезызвестным Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ4, помимо указанного нововведения, дополнившего уголовный закон новым видом наказания – принудительными работами, возможностью освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, возможностью отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, исключившим ответственность за клевету и оскорбление и т. д.

Важно и то, что указанное законодательное нововведение оставило без ответа ряд вопросов – следствий применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, и в доктрине звучали идеи о необходимости дополнения ст. 78, 83 и 94, 79 и 93, 80 и 86 УК РФ положением: «Если категория совершенного преступления была изменена судом, указанные выше сроки необходимо исчислять, исходя из категории преступления, установленной приговором суда» (Рарог, 2015. С. 67). Однако же законодательных корректировок не последовало, и высшая судебная инстанция отчасти разрешила данную неурегулированность в Постановлении Пленума ВС РФ5 (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 10), отметив, что снижение категории преступления в рамках ч. 6 ст. 15 УК РФ предполагает правовые последствия с учетом изменившейся категории. Важно подчеркнуть, что разъяснения Верховного Суда Российской Федерации оставили без ответа ряд существенных вопросов, в частности, применимость ряда форм освобождения от уголовной ответственности (к примеру, с назначением судебного штрафа, в связи с возмещением ущерба, в связи с применением принудительных мер воспитательного воздействия), о чем мы будем вести речь ниже.

Говоря о доводах ученых в обоснование позиции о необоснованности наделения судов полномочием по изменению категории преступления, стоит отметить точку зрения А. И. Рарога, согласно которой «закрепленные в ст. 15 УК РФ правила определения категории преступления находятся в жесткой зависимости от характера и степени общественной опасности деяния (и, кроме того, от формы вины). Введение же в эти правила дополнительных критериев (фактические обстоятельства преступления; наличие обстоятельств, смягчающих наказание; отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание) не согласуется с ч. 1 ст. 15 УК РФ, нарушает принцип законности и лишает уголовный закон качества правовой определенности» (Рарог, 2013. С. 26). Представляется, что в данных словах есть истина. Категория преступления изначально предопределена характером и степенью общественной опасности деяния, равно как и формой вины, однако стоит признать, что степень общественной опасности находится в прямой зависимости и от обстоятельств совершения преступления (как минимум в части отличия между типовой общественной опасностью и фактической). Нередко анализ юридического факта позволяет утверждать, что деяние во многом обусловлено стечением ряда обстоятельств экономического, социального, психологического и прочего характера, и учет данных обстоятельств просто необходим исходя из требований индивидуализации наказания и выбора наиболее целесообразных и эффективных мер воздействия на лицо.

Стоит очередной раз признать, что разнообразие общественных отношений предопределяет необходимость правовой регламентации возможности учета данного разнообразия. Наша точка зрения в данном случае состоит в том, что возможность изменения категории преступления судом – это вынужденная мера, исключение из общего правила о категоризации преступлений. Возможность применения данной нормы справедливо поставлена в зависимость от наличия совокупности обстоятельств, свидетельствующих о меньшей общественной опасности (п. 2 Постановления Пленума ВС РФ № 10 в качестве таковых обстоятельств указывает: наличие одного или нескольких смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, определенный вид наказания или срок лишения свободы; способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, вид умысла либо вид неосторожности, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий и т. д.).

О том, что данная норма – это исключение из общего правила, говорит и статистика. Так, фактическая применимость данной нормы по итогам 2022 г. при 578 751 осужденном – лишь 8 462 (1,46 %)6 фактов. При этом семь из десяти лиц, категория которых была снижена (6 118 лиц, или 72,3 %), осуждены по ч. 3 ст. 158 УК РФ, далее по частоте применения с существенным отрывом 235 (2,8 % из числа получивших снисхождение) осужденных по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Итак, если обобщить аргументы ученых, выступающих с критикой положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, получится примерно следующий перечень:

- Нарушение принципа разделения властей (вторжение судебной ветви власти в законодательную).

- Нарушение принципа справедливости.

- Нарушение принципа законности.

- Коррупционность нормы.

- Проблемы правоприменительного толка.

Далее отметим нашу точку зрения относительно указываемых авторами аргументов.

В части нарушения принципа разделения властей, отмеченного нами первым, ввиду его общеправового характера стоит отметить, что для Российской Федерации данный принцип справедливо именовать конституционным. По существу, данный принцип предполагает самостоятельность ветвей власти. Применительно к рассматриваемым нами аспектам ученых беспокоит факт вмешательства судебной ветви власти в юрисдикцию законодательных органов, поскольку до декабря 2011 г. категории преступлений без каких бы то ни было оговорок были определены в уголовном законе, и факт признания наличия в действиях лица конкретного состава преступления влек однозначные правовые последствия, обусловленные отнесением данного состава к конкретной категории.

Безусловно, заслуживает самого пристального внимания посыл ученых, согласно которому судебная власть, играющая ключевую роль в уголовном судопроизводстве (определяющая виновность или невиновность лица, избирающая ему наиболее целесообразную меру воздействия, в ряде случаев принимающая решение об освобождении от ответственности и т. д.) не должна получать право на изменение категории преступления. Вместе с тем повторимся, что принцип разделения властей предполагает самостоятельность, и законодательное решение о передаче такого полномочия, как определение категории преступления, видится вполне самостоятельным (курсив наш. – В. М.). Равным образом самостоятельным видятся дальнейшие решения судебных органов в рамках юридической оценки конкретных фактов и применение положений ч. 6 ст. 15 УК РФ уже в рамках представленных полномочий (с учетом указанных в норме оснований и ограничений).

В части нарушения принципа справедливости: как известно, ст. 6 УК РФ предусматривает, что применяемые к преступнику меры воздействия должны соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Утверждать, что ч. 6 ст. 15 УК РФ противоречит указанному принципу, спорно, по меньшей мере постольку, поскольку применимость данной нормы напрямую связана с установлением факта меньшей (курсив наш. – В. М.) степени общественной опасности преступления (о чем также указано в абзаце 2 п. 2 Постановления Пленума ВС РФ № 10).

Как мы указывали ранее, по существу данной нормой презюмируется возможность учета совокупности исключительных обстоятельств, свидетельствующих о возможности достижения целей наказания (целей привлечения к ответственности), применяя меньший объем репрессии.

Согласно принципу законности, преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только УК РФ. Однако стоит признать наличие ряда изначальных и фактически неустранимых исключений из него: бланкетные нормы, предусматривающие уголовную ответственность за нарушение тех или иных норм; множество оценочных категорий и т. д. К сожалению, стоит признать, что не только наказуемость, но и сама преступность деяния не всегда определяются уголовным законом. В данном случае можно отметить, что в указанной редакции принцип законности – это недостижимый идеал, однако же он позволяет с уверенностью определять УК РФ в качестве неоспоримого фундамента борьбы с преступностью (не стоит забывать и ч. 2 ст. 3 УК РФ как составляющую принципа законности, согласно которой применение уголовного закона по аналогии не допускается). С учетом указанного можно сказать, что ч. 6 ст. 15 УК РФ нарушает принцип законности ровно в той же степени, в какой данное нарушение свойственно для достаточно большого количества норм уголовного закона, предусматривающих возможность их применения в зависимости от подзаконных нормативных правовых актов, разъяснений высшей судебной инстанции и т. д. Кроме того, можно упомянуть и то, что достаточно противоречива по существу оценка законности нормы УК РФ, принимая во внимание факт ее принятия в законодательно установленном порядке.

Говоря о коррупционной составляющей анализируемой нормы, стоит безусловно признать ее реальность. Однако же справедливым будет отметить два немаловажных обстоятельства.

Во-первых, стоит признать коррупционность любых норм, содержащих в себе некоторую дискрецию. Как известно, таких норм в уголовном законе более чем достаточно, и если относительно вариативности наказаний (их видов и размеров) в санкциях статей Особенной части УК РФ доктринально устоялась точка зрения о неуместности абсолютно-определенных санкций (хотя и часты дискуссии относительно конкретных диапазонов), то относительно дискреций в Общей части УК РФ стоит констатировать наличие основательных дискуссий.

Во-вторых, коррупционность норм стоит оценивать с учетом имеющихся механизмов по ее правоприменительному нивелированию. Речь в данном случае идет о процедуре пересмотра приговора в последующих инстанциях. Здесь уместно очередной раз сослаться на положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 10, п. 7 которого содержит детальные требования к описательно-мотивировочной части обвинительного приговора (указание на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств; мотивы решения всех вопросов, относящихся к назначению уголовного наказания; указание на конкретные фактические обстоятельства преступления, уменьшающие степень его общественной опасности и дающие основания для изменения категории преступления; вывод о необходимости изменения категории преступления на менее тяжкую; при наличии соответствующих оснований – мотивы решения вопросов, относящихся к освобождению подсудимого от отбывания наказания).

Таким образом, стоит признать, что большинство доводов, звучащих в обоснование необходимости отказа от наделения суда правом на изменение категории преступления (нарушение принципа разделения властей, справедливости, законности и коррупционность нормы), являются достаточно дискуссионными. Представляется, что неменьшую значимость при разрешении вопроса уместности правомочия суда по изменению категории преступления имеют положения принципа гуманизма, а также требование индивидуализации мер воздействия.

Поскольку авторы, в частности Р. О. Долотов (2015. С. 71), в обоснование причины отмены ч. 6 ст. 15 УК РФ указывают проблемы теории и практики (курсив наш. – В. М.), признавая значимость правоприменительных аспектов реализации анализируемой нормы, позволим себе остановиться на вопросах применения ч. 6 ст. 15 УК РФ чуть подробнее.

2.3. Отдельные вопросы применения ч. 6 ст. 15 УК РФ

Говоря о ч. 6 ст. 15 УК РФ, нельзя не уделить внимание вопросу законодательной противоречивости регламентации вопроса последовательности при определении возможности применения указанной нормы, о чем справедливо говорят авторы (Шарапов, 2023. С. 84). Дело в том, что норма уголовного закона предусматривает необходимость решения вопроса о снижении категории преступления после (курсив наш. – В. М.) назначения соответствующего наказания (в зависимости от категории), в то время как ст. 299 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) указывает на обратную последовательность (п. 6.1 предполагает решение вопроса о том, имеются ли основания для изменения категории преступления, в то время как п. 7 предполагает выяснение вопроса наличия оснований для изменения категории преступления). Представляется, что данное противоречие обусловлено взаимосвязью между решением вопроса наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание (п. 6 ч. 1 ст. 299 УПК РФ), одновременно являющимся безусловным основанием для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ (в случае отсутствия отягчающих обстоятельств). При этом стоит признать, что складывающаяся практика назначения наказаний при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств свидетельствует об избрании наиболее гуманных мер уголовной репрессии, как правило, близких к низшей границе, установленной в санкции нормы Особенной части УК РФ, либо регламентированных частью Общей.

Вместе с тем в целях соответствия нормам первичного материального права видится уместным предложить корректировку УПК РФ в части «переноса» положений п. 6.1 ст. 299 УПК РФ после п. 7 данной нормы, предусматривающей разрешение вопроса выбора наказания подсудимому.

Возвращаясь к вопросу о том, что законодатель в полной мере не урегулировал последствия применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, к примеру, не отметив возможность освобождения от уголовной ответственности в рамках ст. 76.1, 76.2, 90 УК РФ, подчеркнем, что Верховный Суд РФ связывает возможность изменения категории преступления с возможностью освобождения лица в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ), примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ), изменением обстановки (ст. 80.1 УК РФ) и по ряду иных норм (п. 10 Постановления Пленума ВС РФ № 10).

Неразрешенность на законодательном уровне и ограничительное толкование судебной властью закономерно вызывают в доктрине уголовного права вопросы о корректности норм закона, разъяснений суда и складывающейся практики. Появились как сторонники применения «двойного» снисхождения (к примеру, М. Ю. Юсупов (2016. С. 124)), так и противники такового (к примеру, Л. О. Павлова, отмечающая недопустимость «чрезмерного снисхождения» (2024. С. 127), Р. Д. Шарапов, утверждающий, что изменение категории преступления исключает возможность применения ст. 76.2 УК РФ, поскольку, во-первых, судебный штраф назначается не на основании обвинительного приговора, а по постановлению или определению суда о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, во-вторых, не урегулирован порядок и правовые последствия отмены судебного решения в случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного вследствие изменения категории преступления). Равным образом ученый считает невозможным после применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба и применением принудительных мер воспитательного воздействия (Шарапов, 2023. С. 87). Схожей точки зрения придерживается О. А. Беларева, отмечающая, что «уголовный закон и без этого предоставляет судам достаточно широкий набор инструментов для смягчения уголовно-правовых последствий, позволяющих не допускать избыточного государственного принуждения и обеспечивать баланс прав гражданина, привлекаемого к ответственности, и публичного интереса» (Беларева, 2023. С. 22).

Представляется, что исходить из обозначенной процессуальной формы принятия решения некорректно, поскольку по существу разницы между различными видами освобождения от уголовной ответственности, предусмотренными ст. 75, 76, 76.2, нет. В данном случае можно привести аналогию с процедурой, предусмотренной для применения принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ). Так, согласно ст. 427 УПК РФ, по общему правилу решение о применении к несовершеннолетнему мер, предусмотренных ст. 90 УК РФ, принимается судом в рамках рассмотрения соответствующего ходатайства, однако ч. 3 ст. 427 УПК РФ предусматривает возможность прекращения уголовного дела с применением принудительных мер воспитательного воздействия уже после получения уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом. Равным образом УПК РФ в ст. 25.1 указывает на возможность суда по собственной инициативе прекратить уголовное дело с применением положений ст. 76.2 УК РФ. В данном случае можно поддержать точку зрения исследователей, предлагающих дополнить перечень статей, отмеченных в п. 10 Постановления Пленума ВС РФ № 10, статьей 76.2 УК РФ (Артеменко, Шимбарева, 2019. С. 8).

Здесь же уместно привести точку зрения Н. Ю. Скрипченко о реализации принципов справедливости и гуманизма в ситуации, когда «лица, которые готовы добросовестно исполнить (претерпеть) меры государственного принуждения… не могут рассчитывать на применение более мягких мер государственного реагирования?» (Скрипченко, 2019. С. 50).

Стоит отметить также проблему скорее терминологическую. Дело в том, что, согласно разъяснению высшей судебной инстанции (п. 7, 10), следствием снижения категории преступления и применения положений, к примеру ст. 75, 76, 78 УК РФ, является освобождение осужденного от отбывания назначенного наказания (справедливости ради, отметим и то, что используется терминология «позволяет суду», оставляющая место для дискуссии в части императивности или дискретности такого указания), в то время как нормы гл. 11 УК РФ предполагают освобождение от ответственности (курсив наш. – В. М.). С учетом того обстоятельства, что авторы отмечают спорность выделения в УК РФ двух самостоятельных глав (гл. 11 и 12), справедливо указывая на то, что освобождение от уголовной ответственности и освобождение от наказания по своей правовой природе различаются несущественно (Дубровин, Дубровина, 2021. С. 124), представляется, что используемая Верховным Судом РФ формулировка обусловлена, во-первых, тем, что возможность снижения категории преступления находится в зависимости от назначаемого наказания (важен либо его срок, либо факт назначения более мягкого, нежели лишение свободы, наказания) и суд в определенный момент (дискуссия относительно этого временного промежутка обозначена чуть выше) обязан определиться с данным вопросом, и, во-вторых, тем, что п. 10 содержит в себе указание как на нормы, предусматривающие освобождение от ответственности, так и на нормы, освобождающие от наказания.

Вместе с тем, как известно, юриспруденция требует терминологической точности и однозначности, особенно с учетом проблемы применения уголовного закона по аналогии при изменении категории преступления судом (Зорина и др., 2023), трактовки такого судебного подхода, как «прямое нарушение принципа законности, поскольку судами при освобождении от наказания используются нормы совершенно иного по смыслу и содержанию уголовно-правового института» (Суверов, 2023. С. 81). С учетом указанного самого пристального внимания заслуживают предложения ученых о необходимости корректировок ст. 15 УК РФ, предусматривающих, что следствием понижения категории преступления с тяжкого на средней тяжести должно быть освобождение от уголовной ответственности (Горбань, Береза, 2021), равно как установки на то, что суд, назначивший наказание за преступление одной категории и изменивший ее на менее тяжкую, при условии, что по «новой» категории преступления истекли сроки давности, «отменяет обвинительный приговор и прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование» (Звечаровский, 2018. С. 53).

Относительно неурегулированности вопроса правовых последствий отмены судебного решения в случае неуплаты лицом судебного штрафа в случае его применения при снижении категории преступления, можно отметить положения ст. 446.5 УПК РФ, регламентирующей последствия неуплаты лицом судебного штрафа. Именно данный подход представляется наиболее целесообразным и позволяющим в большей степени индивидуализировать необходимые меры воздействия.

К еще одному дискуссионному аспекту можно отнести обязательность рассмотрения вопроса о возможности применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ судом при наличии трех фактов, указанных в данной норме в качестве оснований (наличие смягчающих наказание обстоятельств; отсутствие отягчающих наказание обстоятельств; назначение наказания в установленных пределах в зависимости от категории). Сторонники обязательности (Шарапов, 2023. С. 87; Горбатова, Гусман, 2012) в данном случае указывают на п. 6.1 ст. 299 УПК РФ. Формально-юридически данная норма действительно обязывает во всех без исключения случаях разрешать вопрос изменения категории преступления. Вместе с тем нужно понимать, что ч. 6 ст. 15 УК РФ создана как исключение из общего правила о категоризации преступлений. Вменение в обязанность суда во всех случаях (даже при условии наличия указанных в норме обстоятельств) анализировать деяние на предмет возможности снижения категории способно действительно существенно дискредитировать институт категоризации преступлений.

Подчеркнем, что наша точка зрения состоит в том, что возможность изменения категории преступления судом – это вынужденная, но оправданная мера, направленная на индивидуализацию мер воздействия исходя из принципов справедливости и соразмерности, и ее применение не должно носить массовый характер, что способно во многом разбалансировать систему мер воздействия (в том числе и наказания), фундаментом которой выступает категоризация преступлений.

В качестве аргумента можно привести и тот факт, что применение ч. 6 ст. 15 УК РФ – это право, а не обязанность суда.

Вместе с тем стоит признать, что текущая редакция ст. 299 УПК РФ предполагает, что в приговорах все чаще должны появляться фразы, указывающие на то, что, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, «с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую не имеется». Однако, признавая, что правоприменительная практика всегда найдет способ формально соблюсти норму закона, представляется, что проблема здесь намного глубже, поскольку требуется ответить на вопрос не о том, «что должно найти отражение в приговоре», а о том, «все ли лица, в действиях которых отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства и присутствуют смягчающие, должны быть субъектом самого пристального внимания суда на предмет возможности снижения категории преступления».

Безусловно, стоит помнить и о возможности оспаривания решения суда в вышестоящей инстанции со ссылкой на ст. 299 УПК РФ, когда в приговоре не будет указания на рассмотрение вопроса применимости ч. 6 ст. 15 УК РФ, однако, как представляется, даже возврат для повторного рассмотрения дела по существу не должен быть безусловной предпосылкой для снижения категории преступления. Аргумент в данном случае у нас все тот же – исключительность положений об изменении категории преступления.

Заключение

Во-первых, стоит признать проблему широты границ судейского усмотрения и наличие полярных точек зрения (с существенным преобладанием сторонников необходимости сужения данных границ) на вопросы оптимальности данных границ в настоящее время.

Во-вторых, на наш взгляд, наиболее целесообразной видится дифференциация существующего в уголовном законодательстве усмотрения по характеру (правовым последствиям) на усмотрение, позволяющее определять наличие или отсутствие преступности (и, как следствие, наказуемости) деяния, а также усмотрение, позволяющее индивидуализировать наказание (или иные меры воздействия). Значимость данной градации в том, что в первом случае предполагается, по существу, некая форма наделения судебной власти несвойственными ей функциями признания деяния преступным (криминализация) либо, наоборот, правомерным (декриминализация).

В-третьих, статистика судимости за квалифицированное убийство позволяет утверждать, что отсутствуют основания для «сужения» границ наказуемости по ч. 2 ст. 105 УК РФ, что с неизбежностью приведет к несоразмерно мягким приговорам для наиболее злостных убийц, в действиях которых будут множественные квалифицирующие признаки. Стоит признать, что сужать наиболее востребованный на практике десятилетний интервал до трех-четырех лет означало бы существенное уменьшение возможности суда по индивидуализации наказания (как минимум в части самостоятельного учета отдельных квалифицирующих признаков).

В-четвертых, анализ практики осуждения по ч. 2–4 ст. 111 УК РФ свидетельствует о дифференцированном подходе судей к вопросам наказуемости умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного с отягчающими обстоятельствами, а также об отсутствии негативных последствий расширения практики назначения лишения свободы условно с 2015 г.

В-пятых, обобщение аргументов ученых, выступающих с критикой положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, позволяет выделить такие доводы, как: нарушение принципов разделения властей, справедливости, законности, а также коррупционность нормы, однако же стоит отметить как дискуссионность ряда указанных аргументов, так и необходимость существования и воплощения в жизнь принципов гуманизма, а также насущного требования индивидуализации мер воздействия.

В-шестых, в целях соответствия нормам первичного материального права видится уместным предложить корректировку УПК РФ в части «переноса» положений п. 6.1 ст. 299 УПК РФ после п. 7 данной нормы, предусматривающей разрешение вопроса выбора наказания подсудимому.

В-седьмых, если констатировать неурегулированность последствий применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, корректным видится предложение о расширении практики освобождения от уголовной ответственности в рамках ст. 76¹, 76², 90 УК РФ после снижения категории преступления, что возможно реализовать внесением дополнений в перечень статей, отмеченных в п. 10 Постановления Пленума ВС РФ № 10.

1. Почти четверть мужского населения России прошла «тюремные университеты». (2008, 2 сентября). Российская газета. https://rg.ru/2008/09/02/radchenko.html

2. Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2022 года. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. https://cdep.ru/index.php?id=79&item=7645

3. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. (2023). Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2007–2022 годы. https://cdep.ru/index.php?id=79&item=2074

4. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации. № 420-ФЗ от 07.12.2011. (2011). Российская газета, 278, 9 декабря.

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 10. (2018, июль). Бюллетень Верховного Суда РФ, 7.

6. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Отчет о характеристике преступления, его рецидива и повторности по числу осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации. https://cdep.ru/index.php?id=79&item=7645

Список литературы

1. Александров, А. И. (2017). Уголовная политика в Российской Федерации. Еще раз о самом главном. Юридическая наука: история и современность, 4, 34–44.

2. Артеменко, Н. В., Шимбарева, Н. Г. (2019). Применение ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса: комментарий Постановления Пленума. Уголовное право, 4, 4–10.

3. Бабаев, М. М. (2017). Неопределенность и проблемы правоприменения. Человек: преступление и наказание, 25(1), 12–19.

4. Беларева, О. А. (2023). Освобождение от уголовной ответственности и наказания после изменения категории преступления на меньшую. Вестник Кузбасского института, 1(54), 17–25. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2023/1(54)/17-25

5. Бойко, А. И. (2008). Системная среда уголовного права: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Москва.

6. Босхолов, С. С., Максимов, С. В. (2018). Уголовно-правовая политика: опыт, проблемы и пути совершенствования. Пролог: журнал о праве, 3, 8–18. https://doi.org/10.21639/2313-6715.2018.3.2.

7. Голик, Ю. В., Коробеев, А. И. (2014). Реформа уголовного законодательства России: быть или не быть. Lex Russica, XCVII(12), 1399–1410.

8. Горбань, А. В., Береза, О. А. (2021). Освобождение от уголовной ответственности как последствие изменения категории преступления. Уголовное право, 6(130), 11–18.

9. Горбатова, М. А., Гусман, Г. С. (2012). Изменение категории преступления: проблемы правоприменения и обратная сила уголовного закона. Уголовное право, 5, 43–45.

10. Долотов, Р. О. (2015). Уголовно-правовые последствия применения судом ч. 6 ст. 15 УК РФ. Вестник Московского университета. Серия 11: Право, 4, 60–72.

11. Дубровин, В. В., Дубровина, Е. Г. (2021). Соотношение освобождения от уголовной ответственности и от наказания. Юридическая наука, 7, 124–126.

12. Жевлаков, Э. Н., Звечаровский, И. Э., Минская, В. С., Наумов, А. В., Решетова, Н. Ю., Савкин, А. В., Халиулин, А. Г. (2010). Усмотрение в уголовном праве и уголовном процессе. Уголовное право, 1, 108–113.

13. Звечаровский, И. Э. (2018). Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ об изменении категории преступления. Законность, 8(1006), 52–53.

14. Зорина, Е. А., Антонов, А. Г., Вахмистрова, С. И. (2023). К вопросу о применении норм об освобождении от уголовной ответственности по аналогии в связи с изменением категории преступления. Современный ученый, 1, 232–237.

15. Иногамова-Хегай, Л. В. (2012). Концепция реформирования уголовного законодательства. В сб. Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели: материалы VII Российского конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 г.) (c. 88–92). Москва: Проспект.

16. Коробеев, А. И. (2014). Уголовно-правовая политика современной России в сфере законотворчества: «свободная в своей причине?». Современные проблемы уголовной политики: материалы Международной конференции (с. 71–81).

17. Кулев, А. Г., Кулева, Л. О. (2019). Категоризация преступлений при конструировании уголовно-процессуальных норм. Актуальные проблемы российского права, 2(99), 130–137. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2019.99.2.130-137

18. Наумов, А. В. (2009). Проблемы кодификации российского уголовного законодательства: новый Уголовный кодекс или новая редакция Кодекса? Уголовное право, 4, 44–48.

19. Наумов, А. В. (2013). Пути реформирования российского уголовного законодательства. Законы России: опыт, анализ, практика, 10, 3–11.

20. Номоконов, В. А. (2014). Антикриминальная политика: от либерализации к радикализации? Вестник Казанского юридического института МВД России, 5(1), 32–36.

21. Павлова, Л. О. (2024). Дефекты судебной практики об изменении категории преступления. Актуальные проблемы российского права, 19(1), 119–131. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2024.158.1.119-131

22. Петрянин, А. В., Куликов, Р. С., Неганов, Д. А. (2020). Вопросы эффективности и соотношения некоторых курсов современной уголовной политики: доктринально-прикладные аспекты. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России, 4(52), 70–74. https://doi.org/10.36511/2078-5356-2020-4-70-74

23. Побегайло, Э. Ф. (2012). Об углубляющемся кризисе российской уголовной политики. В сб. А. Н. Ильяшенко (ред.), Современные проблемы уголовной политики: материалы конференции: в 2 т. (Т. 1, с. 14–24). Краснодар: Краснодарский университет МВД России.

24. Подройкина, И. А. (2014). К вопросу о принципах уголовного наказания. Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление, 12(55), 74–77.

25. Подройкина, И. А. (2017). Теоретические основы построения системы наказаний в уголовном законодательстве России: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Омск.

26. Пудовочкин, Ю. Е. (2011). О грядущих изменениях уголовного закона (в порядке доктринального заключения на проект Федерального закона № 559740 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). В сб. Современные проблемы уголовной политики (Т. 1, с. 74–75). Краснодар.

27. Пудовочкин, Ю. Е., Андрианов, В. К. (2015). Закономерности уголовного права: к постановке проблемы. Вестник Университета имени О. Е. Кутафина, 7, 10–20.

28. Рарог, А. И. (2013). Законодательные атаки на устои уголовного права. Государство и право, 1, 24–32.

29. Рарог, А. И. (2015). «Работа над ошибками» – обязанность законодателя. Государство и право, 4, 65–73.

30. Скрипченко, Н. Ю. (2019). К вопросу об изменении категории преступления. Российская юстиция, 3, 48–51.

31. Суверов, С. Е. (2023). Применение норм института освобождения от уголовной ответственности при освобождении от наказания. Вестник Сибирского юридического института МВД России, 4(53), 79–83.

32. Хайдаров, А. А. (2015). Право суда изменять категорию преступления на менее тяжкую. Законность, 2(964), 38–42.

33. Шарапов, Р. Д. (2023). Изменение категории преступления судом: закон, теория, практика. Сибирское юридическое обозрение, 20(1), 77–89. https://doi.org/10.19073/2658-7602-2023-20-1-77-89

34. Юсупов, М. Ю. (2016). Вопросы применения нового вида освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Уголовное право, 6, 122–128.

Об авторе

В. А. МасловРоссия

Маслов Вилли Андреевич, кандидат юридических наук, доцент, начальник научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела

Web of Science Researcher ID: AAT-5483-2021

г. Екатеринбург

Рецензия

Для цитирования:

Маслов В.А. Судейское усмотрение в уголовно-правовой политике. Изменение категории преступления судом. Russian Journal of Economics and Law. 2025;19(1):126-140. https://doi.org/10.21202/2782-2923.2025.1.126-140

For citation:

Maslov V.A. Judicial discretion in criminal law policy. Changing the category of a crime by the court. Russian Journal of Economics and Law. 2025;19(1):126-140. (In Russ.) https://doi.org/10.21202/2782-2923.2025.1.126-140