Перейти к:

Уточнение понятий банкротства, несостоятельности и неплатежеспособности юридических лиц в условиях санкций и импортозамещения

https://doi.org/10.21202/2782-2923.2025.2.273-311

Аннотация

Цель: предложение нового видения терминов «банкрот», «банкротство», «банкротство юридических лиц», «несостоятельность» и «неплатежеспособность», соответствующих современной ситуации борьбы с санкциями и развития импортозамещения в российской экономике.

Методы: абстрактно-логический, сравнительного правоведения, толкования права, теоретико-правового моделирования.

Результаты: обобщены и критически оценены понятия «банкрот», «банкротство», «несостоятельность». Сопоставлены этапы модели банкротства и выхода из несостоятельности юрлиц в России с сутью понятий «несостоятельность» и «банкротство». Ключевые признаки неоклассического, кейнсианского и институционального подходов сопоставлены с законодательством о банкротстве в Российской Федерации. В результате предложены уточненные понятия «банкрот», «банкротство», «банкротство юридических лиц», «несостоятельность» и «неплатежеспособность».

Научная новизна: оригинальность предложенных понятий «банкрот», «банкротство», «банкротство юридических лиц» в рамках неоклассического подхода заключается в определении новой границы момента завершения банкротства. Новизна кейнсианского подхода состоит в предложении учитывать интересы государства путем введения в состав процедур банкротства моратория на банкротства для особо важных государству компаний. В институциональном подходе, помимо интересов государства, предлагается учитывать интересы социума.

Практическая значимость: предложенные понятия охватывают широкий спектр возможного развития институтов банкротства: прокредиторский, прогосударственный, социальный и компромиссный подходы. Все они позволят снизить число банкротств в России. В то же время законодатель, учтя специфику их применения, может выбрать тот вариант, который в наибольшей степени соответствует будущему развитию российского государства.

Ключевые слова

Для цитирования:

Манушин Д.В. Уточнение понятий банкротства, несостоятельности и неплатежеспособности юридических лиц в условиях санкций и импортозамещения. Russian Journal of Economics and Law. 2025;19(2):273-311. https://doi.org/10.21202/2782-2923.2025.2.273-311

For citation:

Manushin D.V. Clarifying the concepts of bankruptcy, non-creditworthiness and insolvency of legal entities in the context of sanctions and import substitution. Russian Journal of Economics and Law. 2025;19(2):273-311. (In Russ.) https://doi.org/10.21202/2782-2923.2025.2.273-311

Введение

В современной санкционной и антисанкционной российской экономике (Манушин, 2023; Анисимова, Плотников, 2024; Малкина, Балакин, 2024) очень остро стоят проблемы недопущения банкротства юридических лиц и повышения вероятности восстановления платежеспособности организаций, находящихся на одной из стадий несостоятельности. Для решения этих проблем российским законодателем был временно введен массовый мораторий на банкротство всех организаций и изменены критерии банкротства компаний. Эти и другие меры дали заметный позитивный эффект1, но из-за слабой их сочетаемости с целями импортозамещения максимально возможный результат не был достигнут. Это обуславливает особую важность учета современных тенденций в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (далее – ФЗ № 127-ФЗ) (в части банкротства юридических лиц), в связанных с ним нормативных актах и в арбитражной практике. В связи с тем, что в основе всех действий ФЗ № 127-ФЗ должны лежать понятия, применяемые в этом законе, первостепенным является уточнение понятий «несостоятельность организаций» и «банкротство юридических лиц». Так, правильное отражение в этих понятиях обновленной сути банкротства позволит системно подойти к коррекции этапов и процедур банкротства. В то же время автору не удалось найти исследований, посвященных уточнению указанных понятий в условиях санкций и импортозамещения. Большая часть немногочисленных работ, в которых поднимались вопросы взаимосвязи банкротства, санкций и импортозамещения, посвящена изучению экономических проблем. В оставшихся исследованиях изучаются либо особенности применения моратория на банкротство (Пучкова и др., 2023), либо вопросы банкротства иностранных компаний в санкционных условиях (Иванова, 2023; Скопцова, 2023; Дегтярев, 2024; Скаргина, 2024; Shalpegin et al., 2023; Paulus et al., 2024). При изучении работ, исследующих понятия «банкротство» и «несостоятельность» без учета санкций, обнаружено, что множество ученых указывают на необходимость пересмотра сути этих понятий, но большая их часть ограничивается констатацией факта о нетождественности дефиниций «несостоятельность» и «банкротство» (Ткачев, 2003; Любушин, Опарина, 2007. С. 7; Сааков, 2013. С. 49; Власенко, 2015. С. 206; Куликова, 2016. С. 59; Глухова, Шевяков, 2017; Загоруйко, 2017. С. 52; Дюженков, Иванова, 2022. С. 184; Сотникова, Грибанова, 2022. С. 8; Золотоотрубова, 2023. С. 41–42).

В этой связи автор планирует отразить изменившуюся суть банкротства в понятиях «банкрот», «банкротство», «банкротство юридических лиц» и иных сопутствующих им понятий для лучшего их соответствия условиям санкций и импортозамещения и раскрыть направления их практического применения с целью снижения числа банкротств в России.

В рамках этой цели поставлены следующие задачи:

– оценить и соотнести суть понятий «несостоятельность», «неплатежеспособность», «банкрот» и «банкротство» с юридической и экономической позиции, на основе современных и исторических взглядов, отечественных и зарубежных нормативных актов;

– определить ключевые этапы и особенности банкротства в современных санкционных и импортозамещающих условиях и соотнести их с изучаемыми терминами;

– уточнить исследуемые понятия (банкрот, банкротство, банкротство юридических лиц, несостоятельность, неплатежеспособность) на основе неоклассического, кейнсианского и институционального подходов;

– раскрыть направления практического применения уточенных терминов.

Обзор, обобщение, оценка и соотношение понятий «банкротство», «банкрот», «неплатежеспособность» и «несостоятельность»

При изучении позиций о сути банкротства и несостоятельности обнаружено два основных подхода к этим понятиям: юридический и экономический.

Кроме того, выявлены видения ученых, рассматривающих вопросы несостоятельности с позиции экономики, а банкротства – с позиции юриспруденции (Юлова, 2004. С. 13; Жданов, Рыгин, 2013; Сотникова, Грибанова, 2022). Данный подход представляется неверным, так как оба этих аспекта регулируются нормативными актами и участвуют в экономических процессах. Верным пониманием банкротства или несостоятельности или иного объекта, использующегося разными субъектами, будет признание единства сути этого объекта и, возможно, разное восприятие граней этого объекта разными субъектами.

Юридический подход

В ФЗ № 127-ФЗ под «несостоятельностью (банкротством) (далее – банкротство) понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам»2.

При детальном изучении данного закона обнаружено двойственное понимание сути банкротства и несостоятельности. Так, название ФЗ № 127-ФЗ и его определение в тексте ст. 2 ФЗ № 127-ФЗ прямо указывают на отождествление терминов «банкротство» и «несостоятельность». В то же время из определений процедур банкротства, указанных в ст. 2 ФЗ № 127-ФЗ, вытекает, что до момента введения процедуры конкурсного производства юридическое лицо признается должником3 и, лишь когда имущество должника распродается для удовлетворения требований кредиторов, должник признается банкротом.

Двойственное толкование понятия «банкрот» встречается и в другом отечественном законе о банкротстве. Так, в ст. 1 Устава о банкротах от 19 декабря 1800 г. указано, что «банкрот есть тот, который не может сполна заплатить своих долгов»4, а в ст. 131 этого Устава беспорочного банкрота призывается называть «пришедшего в несостояние упадшим, т. е. несчастного, а не бесчестного» и лишь «неосторожного и злостного» нужно называть банкротом5. Устав о торговой несостоятельности 1832 г. в ст. 5, 7, 8 содержит такую же позицию по отношению к неосторожным и злостным банкротам, а обанкротившегося из-за несчастных обстоятельств в нем призывается называть несостоятельным6. Столь разное отношение к причинам возникновения несостоятельности заложено еще в ст. 54–55 Русской Правды7 и связано с высокой частотой несчастных случаев в то время (кораблекрушения, нападения, пожары и др.). Этот подход с незначительными изменениями сохранялся в России вплоть до революции 1917 г. (эти аспекты отражены в труде Г. Ф. Шершеневича (1898. С. 473–490)).

В связи с существенным снижением частоты несчастных случаев к настоящему моменту и наличием хорошо развитой страховой системы можно утверждать, что число компаний, обанкротившихся из-за несчастных обстоятельств, которые невозможно было застраховать, исчезающе мало. Это указывает на справедливость современного законодателя, удалившего из свода законов указание на особый порядок судопроизводства для лиц, обанкротившихся из-за несчастных случаев (как отмечает А. В. Скоробогатов они получали полное освобождение от имущественного взыскания (2012. С. 170)). В то же время исключение льгот для лиц, обанкротившихся из-за несчастных случаев, не означает, что они оставлены на произвол судьбы. Просто порядок и формы компенсации пострадавшим от несчастных случаев сейчас регулируются другими нормативными актами.

Разграничение несостоятельности и банкротства принято и в других странах. Так, А. В. Пустяков, О. В. Кадникова, А. В. Козлов, Е. Л. Поцелуев, Р. В. Чаленко и Е. Н. Макарова, В. Д. Росляков отмечают, что в Германии и Франции сохранилось разделение сути понятий «несостоятельность» и «банкротство». Так, в этих странах простое банкротство (по неосторожности) называется несостоятельностью или неплатежеспособностью, а злостное банкротство признается банкротством (Пустяков, 2006. С. 198; Макарова, 2008. С. 55; Чаленко, 2014. С. 137; Поцелуев, Чистяков, 2018. С. 76; Кадникова, Козлов, 2019. С. 12; Росляков, 2024. С. 284). Особенностью немецкого положения о банкротстве (Insolvenzordnung) является использование в нем вместо слов «банкрот» и «банкротство», слов «должник» и «неплатежеспособность». О банкротстве упоминается только в ст. 283–283d Уголовного кодекса Германии (Strafgesetzbuch). В Торговом кодексе Франции (French Commercial Code) в Книге VI «Трудности в бизнесе» есть раздел V «Ответственность и санкции», содержащий главу IV «Банкротство и другие правонарушения» (ст. с L654-1 по L654-20), в которой раскрывается состав злоумышленных действий в рамках банкротства и наказаний за банкротство. В отношении простых банкротов во Франции обычно используются формулировки «должник» и «несостоятельность». Лингвисты указывают, что российскому термину «банкротство» во Франции соответствует понятие cessation des paiements (прекращение платежей или ситуация, когда у должника нет свободных денег для погашения подлежащих уплате долгов), а под дефиницией banqueroute понимается совершение правонарушения в области присвоения или сокрытия активов должника, умышленного завышения долгов, ведения фиктивного бухгалтерского учета и т. п. (Власенко, Галимов, 2012. С. 22). При проекции этих позиций на российское законодательство становится очевидным, что в этих странах под банкротством понимаются раскрытые в ст. 196 и 197 УК РФ действия в рамках преднамеренного и фиктивного банкротства, а также действия, обуславливающие возникновение субсидиарной ответственности из ст. 61 ФЗ № 127-ФЗ. В этой связи следует согласиться с лингвистами в том, что российское понимание банкротства ближе к англоязычному (Англия, США, Канада), в котором любое банкротство отождествляется с неплатежеспособностью (Власенко, Галимов, 2012. С. 24). В то же время часть российских ученых (Г. Ф. Шершеневич, А. Трайнин, М. В. Телюкина, М. И. Кулагин, В. Ф. Попондопуло, Е. В. Смирнова, Е. А. Васильев, В. В. Степанов, М. В. Талан, В. В. Зайцева и др.) предлагают под банкротством понимать лишь злостное банкротство (Карелина, 2008. С. 62–65).

Использование отдельного слова для злонамеренного банкротства выглядит разумным для стран, в которых уже сложилась подобная практика. Подобный подход для них логичен, так как есть существенная разница между процессом и последствиями злоумышленного и незлоумышленного банкротства. В России под термином «банкротство» более 30 лет понимают все виды банкротства. В этой связи переход к использованию этого слова в официальных документах лишь для обозначения злоумышленного банкротства придаст негативный окрас всем видам банкротства в период преодоления социальной инерции (в зависимости от силы насаждения нового значения этого слова это может занять от 10 до 30 лет). Эта мера, очевидно, является вредной и не должна быть реализована в России, вне зависимости от степени обоснованности аргументов разделения злоумышленного банкротства и незлоумышленной несостоятельности. Введение же нового слова для злоумышленного банкротства представляется нерациональным, так как практическая значимость этой меры неочевидна, а процесс ее внедрения слишком длителен.

При изучении текста ФЗ № 127-ФЗ становится очевидным, что предложенное определение несостоятельности (банкротства) в реальности отражает несостоятельность должника, а банкротство для должника может не наступить. Если оно наступает, то лишь тогда, когда должник утрачивает возможность осуществлять свою дальнейшую деятельность. В связи с тем, что, согласно ст. 150 ФЗ № 127-ФЗ, мировое соглашение может быть заключено на любой стадии банкротства, даже на стадии конкурсного производства, банкрот еще может превратиться в несостоятельное лицо, потенциально способное заплатить свои долги и стать платежеспособным лицом. В результате несостоятельность – это более широкое понятие, чем банкротство, а термин «банкротство» отражает только ту ситуацию, когда признается отсутствие возможности должника продолжать свою деятельность.

В Гражданско-правовом кодексе (далее – ГПК) РСФСР от 1923 г. дефиниция «банкротство» не рассматривалась. В нем раскрывалось лишь понятие «несостоятельность». Так, в ст. 318 ГПК РСФСР указано, что несостоятельным признается «должник, прекративший платежи по долгам или долженствующий прекратить их по состоянию своих дел, если судом будет установлена неспособность его к полной оплате денежных требований кредиторам»8. Во многом эта трактовка схожа с понятием «несостоятельность (банкротство)» из ФЗ № 127-ФЗ, что дополнительно подтверждает необходимость разграничения этих терминов и предложение отдельного определения для терминов «банкротство» и «банкротство юридического лица».

В то же время в ГПК РСФСР от 1923 г. шире трактовалась суть несостоятельности, чем в современном законодательстве. Так, в период с 1923 по 1931 г.9, с одной стороны, суд мог признать лицо несостоятельным при наличии фактической неплатежеспособности должника, до момента юридически подтвержденного факта несостоятельности. С другой – ликвидация должника не всегда приводила к прекращению деятельности компании. Так, при отсутствии в действиях должника «социально опасных» признаков он мог быть восстановлен в своих правах и продолжить свою экономическую деятельность, так как ликвидационная комиссия опиралась на интересы государства, а не должника или кредитора. Если в интересах государства было сохранение данного предприятия, то оно восстанавливало свою деятельность после прекращения работы ликвидационной комиссии. После этого кредиторы могли предъявить требования к должнику, пока не закончился общий срок давности обязательств должника.

В утратившем силу Законе «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 19 ноября 1992 г. № 3929-I под предприятием-должником также понималось «предприятие, которое не выполняет или в ближайшее время не сможет выполнить свои обязательства перед кредиторами»10. Однако процедуры банкротства в нем были направлены на удовлетворение интересов кредиторов, а не государства. Из-за этого оговорка о невозможности в ближайшее время погасить свои долги часто использовалась для рейдерского захвата успешных предприятий и в последующих законах была отменена.

Поднимая вопрос о злоупотреблениях, важно отметить, что в ФЗ № 127-ФЗ нет фразы из устаревшего Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ11 о возможности должника признать себя банкротом путем объявления об этом. Это сделано для исключения возможности должника без участия суда стать банкротом и избежать проверки на предмет ущемления интересов кредиторов путем фиктивного или преднамеренного банкротства.

Все это подтверждает важность каждого элемента, входящего в состав изучаемых понятий. Для понимания ключевых элементов этих понятий ниже изучены основные свойства и понятия «банкротство».

В ст. 1 Кодекса Украины по процедурам банкротства под банкротством понимается «признанная хозяйственным судом несостоятельность должника восстановить свою платежеспособность с помощью процедуры санации и реструктуризации и погасить установленные в порядке, определенном настоящим Кодексом, денежные требования кредиторов иначе, чем через применение ликвидационной процедуры»12.

В ст. 1 Закона об экономической несостоятельности Белоруссии банкротство – это «неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная решением хозяйственного суда о банкротстве с ликвидацией или прекращением деятельности должника»13.

При изучении сути банкротства с позиции юриспруденции выявлено несколько групп мнений, трактующих данный термин как:

1. Юридический процесс:

– юридический состав, под которым понимается совокупность юридических фактов, накопленных в определенном порядке, ведущих к соответствующим юридическим последствиям14 (Карелина, 2008. С. 48–62; Галкин, 2015. С. 155; Хашимова, 2018. С. 91; Майстренко, Майстренко, 2022. С. 109);

– судебный процесс по долговым проблемам юридических или физических лиц (Ванин, Ткачев, 2010);

– процедура (Суворов, 2020. С. 22; Дарбаков, 2020. С. 99), четко устанавливающая ее участников и регламентирующая их права и обязанности (Котляров, Микульская, 2010. С. 18) или установленный порядок действий по реализации процедур банкротства (Карелина, 2008. С. 48–62);

– юридический процесс, посредством которого финансово неблагополучные фирмы, частные лица или правительства погашают свою задолженность (White, 2007. P. 4).

2. Элементы юридического процесса (ниже они изложены с момента появления предпосылок банкротства и заканчивая его результатами):

– особое состояние имущества должника, не позволяющее исполнить обязательства перед кредиторами (Карелина, 2008. С. 48–62);

– экономическое состояние (особое состояние, юридический факт) должника, означающее такое состояние его активов и пассивов, которое не позволяет ему рассчитываться по созревшим обязательствам (Карелина, 2008. С. 48–62; Суворов, 2020. С. 22; Майстренко, Майстренко, 2022. С. 109; Акбашева и др. 2023. С. 325);

– неспособность удовлетворить требования кредиторов (Марина, 2018. С. 78; Суворов, 2020. С. 22; Шайхутдинов, 2024. С. 99–100);

– стечение кредиторов, т. е. банкротство наступает, когда кредитор или кредиторы подадут заявление о банкротстве должника (Карелина, 2008. С. 48–62);

– возражение должника против требования об исполнении обязательства (Суворов, 2020. С. 22);

– признанная судом неспособность должника удовлетворить требования кредиторов (Шахова, 2018. С. 28; Ибрагимов, 2018. С. 156; Суворов, 2020. С. 22);

– «степень несостоятельности должника, подтвержденная судебным актом (решением) о введении процедуры конкурсного производства, при которой восстановление способности по полному удовлетворению требований кредиторов по денежным обязательствам и/или исполнению обязанностей по уплате обязательных платежей становится объективно невозможным» (Свириденко, 2011. С. 42);

– производство по делу, где целью являются расчеты с конкурсными кредиторами (Суворов, 2020. С. 22);

– основание для специального режима удовлетворения требований кредиторов (Суворов, 2020. С. 22);

– сам специальный режим удовлетворения требований конкурсных кредиторов (Суворов, 2020. С. 22);

– признанный арбитражным судом статус должника, выражающий невозможность продолжения его деятельности и влекущий его ликвидацию (Улакова, 2020. С. 355);

– форма юридической ответственности, выражающаяся в вынужденном прекращении деятельности должника (Карелина, 2008. С. 48–62);

– разновидность исполнительного производства (Суворов, 2020. С. 22);

– судебное разбирательство по распределению активов неплатежеспособного лица среди его кредиторов15;

– основание и порядок ликвидации юридического лица (Попова и др., 2016. С. 174; Суворов, 2020. С. 22; Шайхутдинов, 2024. С. 99–100).

3. Методику16:

– правовой инструмент защиты предприятия и его кредиторов (Жумадилова, 2020);

– управленческая модель (Суворов, 2020. С. 22);

– способ разрешения несостоятельности должника, т. е. действия по восстановлению его платежеспособности (Суворов, 2020. С. 22).

4. Систему:

– система норм, регулирующих специальное производство, рассматриваемое и разрешаемое в рамках арбитражного производства (Колиева, 2021. С. 156);

– система правовых и экономических механизмов, позволяющих государству регулировать процессы банкротства предприятий (Кольцова, Блошенко, 2023. С. 29).

При изучении этих понятий обнаружено, что почти все внимание ученых приковано к исследованию банкротства как одного или нескольких элементов юридического процесса в рамках применения норм о банкротстве. Это связано с тем, что такой подход позволяет лучше всех остальных позиций применить на практике предложенный учеными взгляд на банкротство, четко указав момент начала и завершения банкротства. В результате данную группу мнений следует признать приоритетной с точки зрения юриспруденции. В рамках этой группы высказываний преобладают трактовки банкротства как процесса, начинающегося с момента введения конкурсного производства и заканчивающегося ликвидацией компании.

В результате термины «банкротство» и «несостоятельность» не являются тождественными. В реальности банкротство является частью процесса несостоятельности. Законодатели Украины и Белоруссии, а также многие российские ученые полагают, что банкротство начинается с процедуры конкурсного производства и заканчивается при ликвидации организации (Ле Хоа, 1998; Макарова, 2008; Перфилов, 2018. С. 79). Законодатели Германии и Франции под банкротством понимают злостное банкротство, а банкротство по неосторожности они называют несостоятельностью или неплатежеспособностью. В то же время неочевидны моменты начала и окончания процессов несостоятельности и банкротства и полный комплект элементов, входящий в их состав. В результате дать независимую оценку сути банкротства, несостоятельности и их ключевых элементов можно только после сопоставления этапов банкротства юридического лица с его понятием.

Экономический подход

В настоящее время вопросы неплатежеспособности, как правило, изучаются лишь с экономической позиции. При этом неплатежеспособность обычно трактуют как одну из предпосылок банкротства и почти не упоминают с позиции юриспруденции. Верность этого мнения подтверждается позицией Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, указавшей на недопустимость отождествления способности оплатить долги перед конкретным кредитором и неплатежеспособности17 (Колиева, Мочалов, 2024). В этой связи в данном исследовании неплатежеспособность не будет рассматриваться как критерий банкротства, а будет восприниматься как среда, в которой находится несостоятельное юридическое лицо.

Многие ученые справедливо указывают на то, что сначала наступает неплатежеспособность, а потом несостоятельность. В качестве критерия несостоятельности часто предлагается использовать такой критерий, как превышение стоимости созревших обязательств над реальной стоимостью ликвидных активов (Суворов, 2020, с. 23, 25). С. А. Карелина полагает, что под несостоятельностью следует понимать наличие неисполненного долга и неспособность последующего восстановления платежеспособности (Карелина, 2008. С. 45–47). Если учитывать только формальные аспекты деятельности организаций, то эти позиции следует признать формально верными, но они не позволяют понять, как соотносятся эти два термина.

Ученые, соотносящие эти понятия, обычно отождествляют несостоятельность и неплатежеспособность (Ле Хоа, 1998; Клоб, 1998).

Независимая оценка неплатежеспособности и несостоятельности позволила заключить, что экономическая суть этих понятий будет тождественна в случае отсутствия на неплатежеспособном предприятии резервов18 и при неблагоприятной внешней среде. При наличии резервов неплатежеспособная компания станет несостоятельной в момент исчерпания этих резервов или решения собственника о нерациональности сохранения данного бизнеса (даже при введении государством моратория на банкротство за собственником компании сохраняется право ее обанкротить).

Вопросы несостоятельности и банкротства отождествляются многими экономистами. Следует согласиться с С. А. Карелиной в том, что подобная ситуация возникла из-за частого отождествления этих терминов в русском языке, что подтверждается определением значения одного слова через другое во многих словарях (Карелина, 2008. С. 42). Есть юристы, предлагающие отождествлять понятия «несостоятельность» и «банкротство» из-за единства или схожести их сути19 (Лытова, 2023. С. 55) или полагающие, что эффект от внесения изменений не окупит затраты, понесенные на исправление всех актов, использующих слова «несостоятельность (банкротство)» (Мельник, Матвеева, 2017. С. 68). В то же время для специалистов подобный подход неприемлем, так как суть этих понятий различна, различны и результаты их применения. Следует согласиться с С. А. Карелиной в том, что это не просто дискуссия о словах – она имеет практическое применение (эту позицию поддерживают В. С. Белых, А. А. Дубинчин, М. Л. Скуратовский, А. А. Пахаруков и др.) (Карелина, 2008. С. 43). Дело в том, что в России к банкротам обычно относятся как к безнадежным должникам, которые неизбежно прекратят свою деятельность. В этой связи разграничение несостоятельных компаний и банкротов увеличит число организаций, восстановивших свою платежеспособность.

Мнения, трактующие банкротство с экономической позиции, можно разделить на следующие группы:

1. Трактовки с макроэкономической позиции:

1.1. Неоклассический подход:

– «естественный процесс, позволяющий очистить рынок от неэффективных структур» (Бурганов, 2009. С. 115–116; Закирова, 2024. С. 72);

– инструмент оздоровления рыночной экономики, способ согласования интересов всех участников товарообмена (Островская, 2013. С. 48);

– система передачи богатства между различными группами общества (Османова, 2024. С. 157);

– «провал», «крушение», «упадок»20 (Воронцова, Малюшкин, 2009. С. 116–117);

– механизм, направленный на удаление с рынка неэффективных его участников, стабилизацию уровня финансового состояния должников и защиту прав и интересов кредиторов (Коротченко, 2017. С. 188).

1.2. Институциональный подход:

– процесс перераспределения прав собственности (Бурганов, 2009. С. 117; Осипов, Шульженко, 2023. С. 300);

– система распределения прав собственности (Onakoya & Olotu, 2017. С. 708);

– дисфункциональная конфликтная ситуация (Эрлих, 2014. С. 7–8);

– цивилизованная форма разрешения конфликта, возникшего между кредиторами и должниками21 (Амирзода, 2022. С. 193);

– система формальных и неформальных норм взаимодействия субъектов рынка, обеспечивающая экономически приемлемое разрешение конфликтных ситуаций, вызванных несостоятельностью партнера путем ликвидации либо трансформации условий функционирования неэффективного собственника с установкой на санирование экономики в целом (Гаврилова, 2008. С. 51);

– несоответствие институциональной среды внутреннему потенциалу предприятий (Мартиросян, 2021. С. 164);

– институциональная форма несостоятельности (Фролов, 2012. С. 88).

2. Трактовки с микроэкономической позиции:

2.1. Предпосылки и критерии банкротства:

– неспособность должника финансировать текущую операционную деятельность и погасить срочные обязательства из-за нехватки ликвидных активов (Шеремет, Сайфуллин, 1995. С. 78; Мстоян, Мохамад, 2013. С. 66);

– результат хронического состояния, возникающего, когда общие обязательства фирмы превышают ее общие активы, оцененные по справедливой стоимости (Valencia et al., 2019; Makoro, 2019; Chelba & Grosu, 2021);

– состояние неликвидности, обуславливающее неспособность компании выплачивать свои долги, даже если ее активы превышают ее обязательства (Makoro, 2019);

– логическое продолжение незаконного присвоения средств компании (MacCarthy, 2017);

– результат ненадлежащего управления компанией (MacCarthy, 2017; Майоров, 2019. С. 82);

– факт финансовой неспособности или нежелания продолжать свой бизнес и выполнять свои обязательства (Mada & Tilahun, 2009);

– нерентабельность бизнеса (Мартиросян, 2021. С. 164).

2.2. Процесс банкротства:

– процесс, направленный на ликвидацию несостоятельного предприятия путем продажи его имущества с целью соразмерного удовлетворения требований кредиторов и исключения должника из госреестра юрлиц (Степанов и др., 2006. С. 69);

– процесс, позволяющий юридическому или физическому лицу официально объявить о своей неспособности выплачивать долги перед кредиторами и реструктуризировать или ликвидировать свои долги22;

– процедура, в которой сталкиваются должник и гражданско-правовое сообщество его кредиторов (Васильева, 2023. С. 48).

2.3. Результат банкротства:

– распределение активов компании, которых недостаточно для удовлетворения всех требований кредиторов (Onakoya & Olotu, 2017. P. 708);

– необратимая несостоятельность, при которой должник не может восстановить платежеспособность, а единственный способ расчета с кредиторами – реализация имущества (Коренная, 2021. С. 30);

– конечное состояние существования бизнеса, состояние недостаточности денежных средств, несмотря на сохранение прибыли (Biddle et al., 2020);

– прекращение деятельности компании и ликвидация ее активов (Jennergren, 2013);

– неплатежеспособность, повлекшая отзыв разрешения на ведение деятельности и решение суда о ликвидации банка (Силивончик, 2021. С. 32);

– полное или частичное списание долгов с лица с присвоением ему статуса «банкрот»23.

Критическая оценка этих позиций позволила заключить, что в настоящее время преобладает неоклассический подход к банкротству, который постепенно дополняется институциональным подходом. При этом ярко выражено понимание банкротства как состава основных элементов процесса банкротства. Представляется, что наличие подобных взглядов на банкротство демонстрирует тесную связь между юридическим и экономическим подходом к пониманию банкротства. С позиции экономики суть банкротства полнее всего отражало бы его понимание как системы, включающей ключевые субъекты, объекты и систему методов, применяемую в определенной последовательности для облегчения взаимодействия субъектов в рамках банкротства. В то же время это понятие усложнило бы понимание практического применения процесса банкротства24. В этой связи объединение экономического и юридического подходов указывает на необходимость понимать под банкротством основные элементы процесса банкротства. Кроме того, следует отметить, что некорректно отождествлять неплатежеспособность и банкротство (Шеремет, Сайфуллин, 1995. С. 78; Силивончик, 2021. С. 32), или ликвидацию компании и ее банкротство (Jennergren, 2013; Силивончик, 2021. С. 32), или банкротство и злонамеренное банкротство (MacCarthy, 2017). Многие из изученных понятий, трактуемых с позиции макроэкономики, являются слишком общими. С тем же успехом под банкротством можно понимать:

– среду, в которой юридические лица поставлены на грань выживания и в зависимости от давления внешней среды, действий контролирующего их лица и сотрудников организации погибают или восстанавливают свою жизнеспособность, приобретая неоценимый жизненный опыт;

– один из проектов, реализуемых арбитражным управляющим;

– неизбежный результат существования неконкурентоспособной компании;

– неблагоприятное стечение обстоятельств для конкурентоспособной компании, существование, которой стало зависеть от субъектов, руководствующихся нормативными актами о банкротстве организаций;

– нарушение институционального равновесия из-за заметного превышения издержек, возникающих при сохранении текущего статуса-кво над величиной ожидаемых расходов и доходов, которые возникнут в процессе банкротства проблемного контрагента.

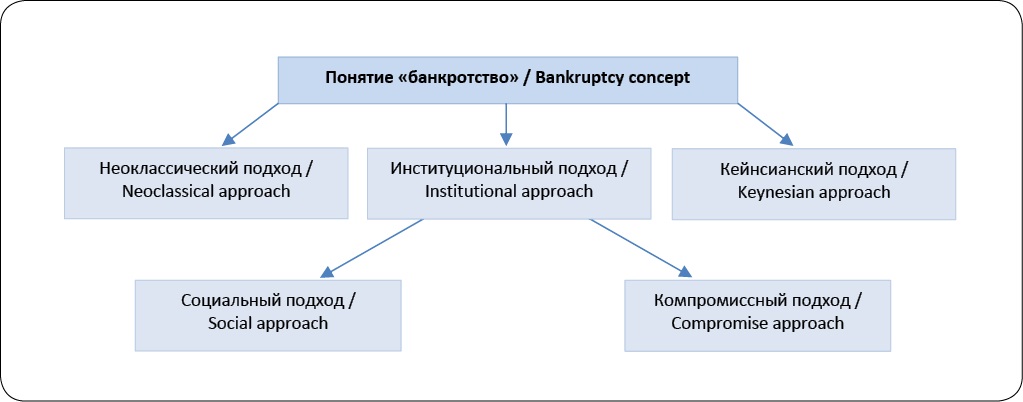

В то же время изучение этих определений позволило, во-первых, соотнести их с ключевыми экономическими теориями (рис. 1), а во-вторых, выявить, что часть авторов считают, что в основе этого термина лежит дефиниция «банкрот». В этой связи ниже обобщены мнения об этом понятии:

– сломанный стол (скамья) (досл. пер. с итал. «Banko rotto»), или разорившийся должник (литер. пер. с итал.). Однако общепринятый литературный перевод не учитывает публичность ломания стола, так как столы менял (они назывались «банко») находились на одной из городских площадей, рядом с эталонными весами. Правильный перевод: «публичное объявление (официальная фиксация факта) о разорении должника»;

– лицо, не имеющее денежных средств, чтобы уплатить свои долги кредиторам (неплатежеспособное) 25;

– лицо, признанное судом неплатежеспособным26;

– предприятие на грани разорения или ликвидации (Васильева, 2018. С. 7);

– должник, в отношении которого принято решение о ликвидации (Ле Хоа, 1998. С. 4);

– ликвидированная компания (Копелев, 2014. С. 111).

Рис. 1. Понятие «банкротство», основанное на неоклассическом, кейнсианском и институциональном подходах

Fig. 1. Bankruptcy concept based on neoclassical, Keynesian and institutional approaches

При изучении этих понятий можно заметить, что все они являются этапами процесса банкротства юридического или физического лица и раскрывают ряд промежуточных состояний лиц, признаваемых банкротами. Все это подтверждает важность изучения процесса банкротства и необходимость выявления банкротных состояний юридического лица.

По итогам обобщения изученных позиций можно выделить три подхода к пониманию сути банкротства (рис. 1). Единственную схожую попытку систематизировать суть банкротства предпринимал Р. А. Бурганов, но, во-первых, он выделял не понятие, а теорию и концепции, раскрывая их основные признаки, но не выявляя в их рамках какие-либо понятия. Во-вторых, он предлагал другой состав этих концепций: неоклассические, социокультурные и институциональные (Бурганов, 2009. С. 115–118). В-третьих, его социокультурные концепции должны были входить в состав институциональной концепции, так как институционализм изучает взаимосвязь социальных, культурных и иных аспектов с экономикой.

В основе неоклассического подхода к экономике лежит мнение о «невидимой руке», которая сама регулирует рынок без участия государства. Делается допущение, что этот рынок (рынок совершенной конкуренции) подчиняется только формальным правилам и на нем действует лишь экономический человек (абсолютно независимый, абсолютно информированный и абсолютно рациональный эгоист). Основное внимание неоклассики уделяют изучению проблемы распределения ограниченных ресурсов на основе ценового механизма, который, как они полагают, отражает всю необходимую информацию о состоянии рынка.

В настоящее время неоклассический подход наиболее точно отражает процессы, происходящие в рамках банкротства в РФ. Так, государство почти не вмешивается в процессы банкротства в РФ. Из материала И. В. Фролова следует, что прокредиторский подход не применяется к стратегическим предприятиям (для них типичен продолжниковый подход – 175 компаний27) и к банкам (Фролов, 2011) (им присущ прогосударственный подход – 314 кредитных организаций28). В связи с крайне незначительной долей этих компаний в общем числе организаций в РФ следует согласиться с О. А. Львовой и А. Л. Белоусовым в том, что в России ярко выражен прокредиторский подход к банкротству (Львова, 2021; Белоусов, 2024), позволяющий очистить рынок от неэффективных организаций. Все процессы банкротства регулируются формальными правилами, не содержащими механизмы господдержки или соцподдержки несостоятельных компаний (подобная поддержка возможна, но на общих основаниях, когда государство или организации вмешиваются в процесс банкротства как обычные юрлица). В процессе банкротства оценивается только рыночная стоимость активов и обязательств организации и не учитываются политические, социальные, психологические и иные последствия ликвидации компании. В этой связи под неоклассическим подходом к банкротству будет пониматься современный прокредиторский подход, отражаемый в законодательстве о банкротстве.

В основе кейнсианского подхода лежит идея о необходимости активного участия государства в развитии и существовании экономики, в том числе в виде инвестиционного и бюджетного финансирования, общественных работ, оптимизации налогообложения и величины процентных ставок. Под кейнсианским подходом будет пониматься прогосударственный подход в законодательстве о банкротстве. В отличие от 1923 г. в 2025 г. в законодательстве о банкротстве присутствуют лишь минимальные проявления прогосударственного подхода. К ним можно отнести введение моратория на банкротство и меры по господдержке предприятий в санкционных условиях.

В основе институционального подхода лежит идея о необходимости учета влияния общественных отношений (исторических, политических, социальных, психологических, юридических и иных) на экономику. Традиционный институционализм предполагает изучение экономики методами социальных, психологических, юридических и иных наук. Неоинституционализм основан на изучении социальных, политических, психологических, юридических и иных аспектов экономическими методами. Объектом изучения традиционного институционализма являются неформальные правила и социальный человек, которому присущи иррациональность поведения, зависимость от мнения общества, культурных особенностей и традиций (акцент сделан на изучении социальных групп). Объектом изучения неоинституционализма являются формальные правила, явные неформальные правила и институциональный экономический человек (относительно независимый, относительно информированный и относительно рациональный оппортунист29) (акцент сделан на изучении индивидов). С позиции институционализма сохранение неэффективных объектов обусловлено наличием такой величины затрат, которая недоступна субъектам, взаимодействующим с ними. Институциональное равновесие нарушается, когда субъектам становится выгодно тратить ресурсы на изменение правил.

В результате в рамках институционального подхода будет выделено два подхода: социальный и компромиссный. В рамках социального подхода на первое место в процессе банкротства будут поставлены интересы социума. Под компромиссным подходом к банкротству будет пониматься компромисс между прокредиторским и продолжниковым подходами.

В настоящее время социальный подход присутствует в законодательстве о банкротстве лишь в части приоритета как выплат сотрудникам обанкротившегося предприятия или их родственникам в случае их гибели, так и расходов на ликвидацию угрозы возникновения экологической или техногенной катастрофы перед погашением долгов прочих кредиторов.

Компромиссный подход в законодательстве о банкротстве реализуется в основном в рамках заключения мировых соглашений. В связи с невысокой долей заключенных мировых соглашений в России с 2015 по 2024 г. (табл. 1) можно утверждать об относительно несильном влиянии компромиссного подхода на процессы банкротства. В то же время непрерывное и значительное увеличение доли заключенных мировых соглашений указывает на повышение степени влияния компромиссного подхода на должников и кредиторов в процессе банкротства организаций.

Таблица 1

Частота введения разных процедур банкротства по отношению к числу процедур конкурсного производства, %

Table 1. Frequency of various bankruptcy procedures in relation to the number of bankruptcy proceedings, %

|

Процедуры или этапы банкротства / Bankruptcy procedures or stages |

Год / Year |

|||||||||

|

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

|

|

Конкурсное производство / Bankruptcy proceedings |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

Наблюдение / Supervision |

78 |

84 |

85 |

80 |

82 |

78 |

83 |

58 |

102 |

72 |

|

Мировое соглашение / Composition of creditors |

5 |

6 |

7 |

10 |

12 |

12 |

15 |

18 |

22 |

19 |

|

Внешнее управление / Receivership |

3,3 |

3,0 |

2,7 |

2,1 |

1,7 |

1,5 |

1,5 |

1,5 |

1,2 |

0,8 |

|

Финансовое оздоровление / Financial rehabilitation |

0,29 |

0,41 |

0,24 |

0,14 |

0,15 |

0,22 |

0,21 |

0,10 |

0,12 |

0,14 |

|

Упрощенный порядок банкротства / Truncated bankruptcy proceedings |

22 |

16 |

15 |

20 |

18 |

22 |

17 |

42 |

-2* |

28 |

|

Обычный порядок банкротства / Ordinary bankruptcy proceedings |

78 |

84 |

85 |

80 |

82 |

78 |

83 |

58 |

102* |

72 |

* Доли обычного и упрощенного порядка банкротства за 2023 г. являются некорректными, так как в 2023 г., после завершения моратория на банкротства (2 октября 2022 г.), число процедур конкурсного производства стало меньше числа процедур наблюдения, из-за чего методика их расчета в 2023 г. оказалась несостоятельной. Так, число процедур конкурсного производства в 2023 г. заметно снизилось по сравнению с 2022 г. (на 1 647 процедур), из-за того что должники, хотевшие обанкротиться по упрощенной процедуре, в 2022 г. уже сделали это, а не желающие этого затягивали процесс банкротства, аргументируя возникновением новых обстоятельств, возникших в период моратория на банкротство. При этом число процедур наблюдения заметно возросло в 2023 г. по сравнению с 2022 г. (на 2 307 процедур), из-за того что кредиторы получили возможность обанкротить тех должников (с использованием обычного порядка банкротства), которых они не могли обанкротить в период действия моратория на банкротство.

* The shares of the ordinary and truncated bankruptcy procedures for 2023 are incorrect, since in 2023, after the end of the bankruptcy moratorium (October 2, 2022), the number of bankruptcy proceedings became less than the number of supervision procedures; hence, the methodology for calculating them in 2023 is untenable. For example, the number of bankruptcy proceedings in 2023 decreased significantly compared to 2022 (by 1,647 procedures), because debtors who wanted to go bankrupt under a truncated procedure in 2022 have already done this, and those who did not – delayed the bankruptcy process, referring to the emergence of new circumstances that arose due to the moratorium on bankruptcy. At the same time, the number of supervision procedures increased significantly in 2023 compared to 2022 (by 2,307 procedures), because creditors could bankrupt (using the ordinary bankruptcy procedure) those debtors whom they could not bankrupt during the period of the bankruptcy moratorium.

Примечание: За 100 % взято число введенных процедур конкурсного производства (это самая распространенная процедура банкротства, так как при упрощенном порядке банкротства применяется только эта процедура, а по данным статистики, в рамках обычного порядка банкротства в 80 % случаев после процедуры наблюдения вводится процедура конкурсного производства32), доля же упрощенного порядка банкротства определена путем вычитания доли процедур наблюдения из доли процедур конкурсного производства. Доля обычного порядка банкротства отождествлена с долей процедур наблюдения, так как эта процедура может быть введена только при обычном порядке банкротства и является самой часто реализуемой процедурой в рамках обычного порядка банкротства.

Note: The number of bankruptcy proceedings introduced is taken as 100% (this is the most common bankruptcy procedure, since it is the only one used in a truncated bankruptcy procedure, and according to statistics, in 80% of cases, bankruptcy proceedings are introduced after the supervision during ordinary bankruptcy). The share of the truncated bankruptcy procedure is determined by subtracting the share of supervision from the share of bankruptcy proceedings. The proportion of the ordinary bankruptcy procedure is identified with the proportion of supervision, since this procedure can only be implied in the ordinary bankruptcy and is the most frequent procedure during the ordinary bankruptcy.

Источники: Статистический бюллетень Федресурса по банкротству. (2021, 31 декабря). https://www.urso.ru/01.01.09.01/1136; Федресурс опубликовал результаты процедур банкротства за прошлый год. (2024, 14 февраля). Берега Невы. https://bereganevy.ru/news/fedresurs-opublikoval-rezultaty-procedur-bankrotstva-za-proshlyy-god/ ; Статистический бюллетень Федресурса по банкротству 2024. (2025, 6 марта). https://fedresurs.ru/news/d87010f9-556a-4874-872b-69d8612a8185; Договориться с кредитором: когда это возможно. (2023, 14 ноября). Право.ru. https://pravo.ru/story/249688/?ysclid=m3pkuujg18629719080; Арбитражное судопроизводство. Показатели по отдельным категориям дел. (2024). Судебная статистика РФ. https://stat.апи-пресс.рф/stats/arb/t/41/s/1?ysclid=m3pl215c2j574472701

Source: Statistical bulletin of the Federal Resource Agency for bankruptcy. (2021, December 31). https://www.urso.ru/01.01.09.01/1136; Federal Resource Agency published the results of bankruptcy procedures for the previous year. (2024, February 14). Berega Nevy. https://bereganevy.ru/news/fedresurs-opublikoval-rezultaty-procedur-bankrotstva-za-proshlyy-god/; 2024 Statistical bulletin of the Federal Resource Agency for bankruptcy. (2025, March 6). https://fedresurs.ru/news/d87010f9-556a-4874-872b-69d8612a8185; Settle it with the creditor: when is this possible? (2023, November 14). Pravo.ru. https://pravo.ru/story/249688/?ysclid=m3pkuujg18629719080; Arbitration proceedings. Indices of certain categories of cases. (2024). Sudebnaya statistika RF. https://stat.апи-пресс.рф/stats/arb/t/41/s/1?ysclid=m3pl215c2j574472701

Проанализировав табл. 1, можно сделать ряд прогнозов:

– в 2025–2027 гг. кредиторы все больше будут настроены не банкротить должников, а договариваться с ними о вариантах облегчения выплаты ими своих долгов с сохранением их деятельности. Это подтверждают устойчивые закономерности роста доли заключенных мировых соглашений (небольшое падение этой доли в 2024 г. связано с увеличением общего числа банкротств, так как абсолютное число заключенных мировых соглашений с 2020 по 2024 г. непрерывно возрастало);

– при признании должника несостоятельным вероятность реализации в отношении него реабилитационных процедур (внешнее управление и финансовое оздоровление) с каждым годом после 2024 г. будет снижаться (это подтверждают устойчивые закономерности снижения доли введенных реабилитационных процедур). В то же время следует отвергнуть идеи ряда ученых по отмене этих процедур (Петрова и др., 2021), так как даже относительно небольшое число спасенных подобным образом компаний (в 2024 г. их было 81) окупает наличие в ФЗ № 127-ФЗ этих процедур;

– при введении последующих мораториев на банкротство без доработки этой меры в первый год его применения возрастет доля процедур упрощенного банкротства по инициативе должника (это подтверждает факт популярности этой процедуры в период других мораториев на банкротство (с 3 апреля 2020 г. по 7 января 2021 г. и с 28 марта по 2 октября 2022 г.), т. е. в период, когда кредиторы не имели права инициировать дела о банкротстве), а после его завершения вклад упрощенного банкротства в общее число дел о банкротстве в следующем году заметно сократится;

– прокредиторский подход к банкротству, типичный для Российской Федерации минимум с 2015 по 2024 г., будет ужесточаться путем усиления субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника. Это утверждение и прогноз подтверждают данные табл. 1, информация О. А. Львовой о том, что процедурой реорганизации в США пользуются 20–32 % компаний-должников, а в прокредиторской Англии – 7–12 % (Львова, 2021. С. 259)30; данные статистики о средней успешности процедуры финансового оздоровления (около 50 % этих процедур переходят на стадию конкурсного производства) и низкой успешности процедуры внешнего управления (около 80 % этих процедур переходят на стадию конкурсного производства)31; данные В. Н. Алферова и М. М. Кориговой о том, что восстановление платежеспособности предприятий в период 2014–2017 гг. в среднем в рамках финансового оздоровления происходило в 6,25 % случаев, а на процедуре внешнего управления – в 3,82 % (Алферов, Коригова, 2018). Эти результаты позволяют опровергнуть позиции ученых, которые, опираясь на наличие в РФ реабилитационных процедур банкротства, полагают, что в России продолжниковый (Киракосян, 2020. С. 259; Рябичева и др., 2022. С. 705) или нейтральный (Чернова, 2008. С. 65) подход к банкротству.

В результате можно сделать прогноз о развитии подходов к пониманию сути банкротства. Так, при неизменности государственной политики в области банкротства организаций будет преобладать и активно развиваться неоклассический (прокредиторский) подход. Институциональный подход будет развиваться лишь в части развития компромиссного подхода. Причем скорость развития неоклассического подхода (в основном в части усиления субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц) будет преобладать над скоростью развития компромиссного подхода.

Уточнение понятий «несостоятельность», «неплатежеспособность», «банкрот», «банкротство», «банкротство юридических лиц»: неоклассический подход

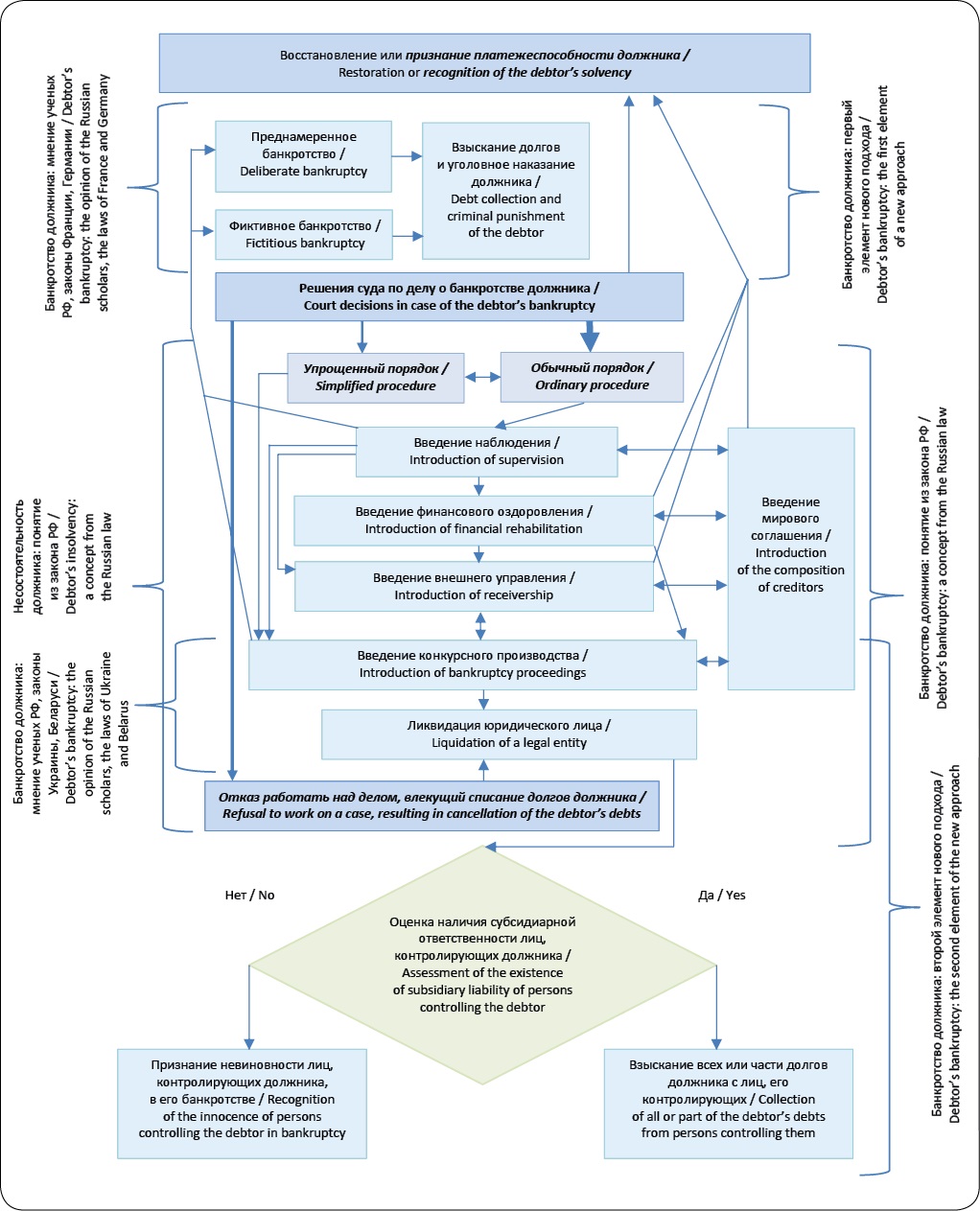

В связи с тем, что многие изученные понятия раскрывали разные элементы этапов банкротства, уточнение понятий «банкротство» и «несостоятельность» будет осуществлено на основе сопоставления сути этих терминов с этапами банкротства и выхода из несостоятельности юрлиц в РФ (рис. 2). Это позволит понять, какие этапы действительно входят в состав изучаемых понятий, с какого момента начинаются и когда заканчиваются процессы, происходящие в рамках исследуемых понятий.

Рис. 2. Основные этапы модели реализации банкротства и выхода из несостоятельности юрлиц в РФ: уточнение изучаемых понятий

Fig. 2. Main stages of the bankruptcy implementation model and the exit from insolvency of legal entities in the Russian Federation: clarification of the concepts studied

Эта схема работы в наибольшей степени относится к неоклассическому подходу, так как почти все элементы современного законодательства РФ о банкротстве направлены на реализацию прокредиторского подхода.

На рис. 2 полностью раскрыты все ключевые элементы процесса несостоятельности и этапов банкротства должника, соотношение и разграничение сути несостоятельности и банкротства юрлиц, раскрыты правильные взаимосвязи и приоритеты всех элементов этого процесса; предложен новый подход в понимании изучаемых определений.

Новизной рис. 2 является, во-первых, включение этапов «Оценка наличия субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника», «Признание невиновности лиц, контролирующих должника, в его банкротстве», «Взыскание всех или части долгов должника с лиц, его контролирующих» в состав этапов банкротства юридического лица. По мнению авторов всех других источников литературы, процесс банкротства должника заканчивается в момент ликвидации юридического лица.

В ФЗ № 127-ФЗ раскрыты предпосылки ухода от этой позиции. Так, согласно п. 5, 6 ст. 213.28 ФЗ № 127-ФЗ, задолженность, возникшую в результате наступления субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника, нельзя списать путем объявления физическим лицом о своем банкротстве. По мнению автора, это свидетельствует о сохранении за этим долгом статуса долга юридического лица, которое возложено до момента его погашения на физическое лицо. В то же время в ФЗ № 127-ФЗ банкротство должника раскрыто лишь до момента ликвидации юридического лица, т. е., несмотря на предпосылки, предложенный автором подход не реализован.

Во-вторых, установление новых приоритетов в реализации этапов банкротства. Так, в этой области на первое место принято выдвигать обычный порядок банкротства, а на второе – упрощенный порядок. В то время как на рис. 2 на втором месте по частоте использования находится этап списания долгов должника, который лишь частично раскрыт в ФЗ № 127-ФЗ (часть его элементов регулируется арбитражной практикой). На четвертом месте находится этап признания платежеспособности должника (он полностью регулируется арбитражной практикой). Снижение частоты реализации этапов банкротства отражено убыванием толщины линий на рис. 2.

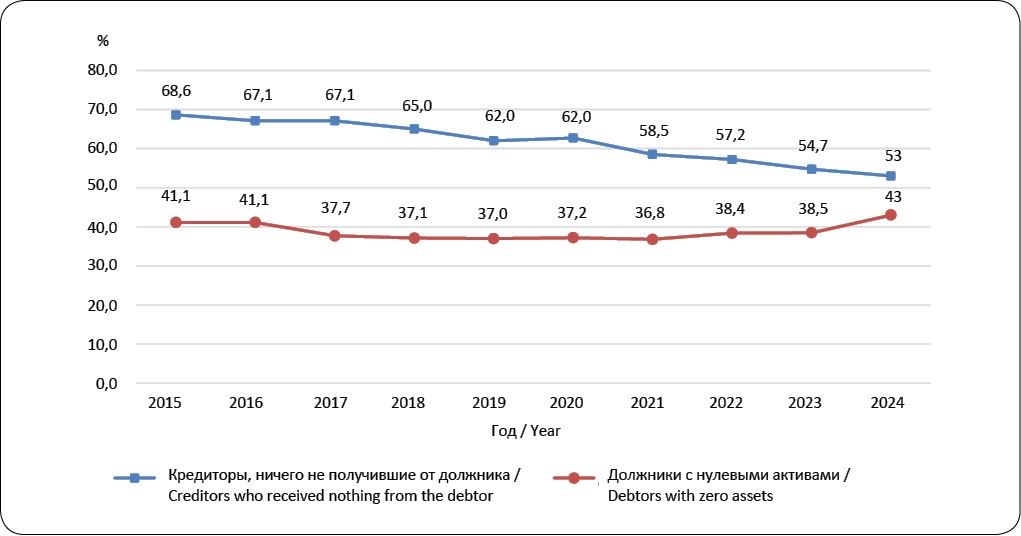

Верность предложенных приоритетов подтверждается цифрами, представленными в табл. 1 и на рис. 3.

Рис. 3. Доля судебных дел с нулевыми результатами для кредиторов по итогам конкурсного производства

Источники: Статистический бюллетень Федресурса по банкротству (2021, 31 декабря). https://www.urso.ru/01.01.09.01/1136 ; Федресурс опубликовал результаты процедур банкротства за прошлый год. (2024, 14 февраля). Берега Невы. https://bereganevy.ru/news/fedresurs-opublikoval-rezultaty-procedur-bankrotstva-za-proshlyy-god/ ; Статистический бюллетень Федресурса по банкротству 2024. (2025, 6 марта). https://fedresurs.ru/news/d87010f9-556a-4874-872b-69d8612a8185

Fig. 3. Share of cases with zero results for creditors by the results of bankruptcy proceedings

Source: Statistical bulletin of the Federal Resource Agency for bankruptcy (2021, December 31). https://www.urso.ru/01.01.09.01/1136 ; Federal Resource Agency published the results of bankruptcy procedures for the previous year. (2024, February 14). Berega Nevy. https://bereganevy.ru/news/fedresurs-opublikoval-rezultaty-procedur-bankrotstva-za-proshlyy-god/ ; 2024 Statistical bulletin of the Federal Resource Agency for bankruptcy. (2025, March 6). https://fedresurs.ru/news/d87010f9-556a-4874-872b-69d8612a8185

При изучении рис. 3 сделано допущение, что доля должников – юридических лиц, долги которых списываются при обнаружении их невозможности финансировать процесс банкротства, близка к доле должников с нулевыми активами после инвентаризации, т. е., согласно рис. 3, она составляет в среднем около 39 %. При сравнении цифр из табл. 1 и рис. 3 очевидна верность первых трех авторских приоритетов (сравнение абсолютных цифр из первоисточников за период с 2015 по 2021 г. и за 2024 г. это подтверждает).

Нахождение последнего приоритета на четвертом месте обусловлено тем, что, по статистике, лишь в 0,3 % дел суд отказывается признать должника банкротом33. Так, неисполнение организацией установленной суммы своих обязательств в течение трех месяцев, по мнению суда, не является основанием для признания должника банкротом, если компания является платежеспособной (например, ее высоколиквидная готовая продукция и дебиторская задолженность превышают сумму долга). В этом случае суды могут отказаться признать должника банкротом по формальным признакам34.

В связи с тем, что процессы списания задолженности должников реализуются чаще, чем процедуры упрощенного банкротства, возникает необходимость доработки ФЗ № 127-ФЗ путем регламентации каждой операции процесса списания задолженности. Некоторые из этих операций уже включены в ФЗ № 127-ФЗ (например, гл. 3), но весь процесс списания задолженности до сих пор не раскрыт в данном законе.

В этой связи предлагается повысить значимость такого этапа банкротства, как списание долгов юридического лица при нехватке у него средств для оплаты судебных расходов. Стоит отметить, что подобный этап либо вообще не упоминается учеными и экспертами, либо упоминается мимоходом (преимущественно экспертами) как один из вариантов завершения банкротства юридического лица. В результате данный аспект необходимо включить в ФЗ № 127-ФЗ в виде ст. 56.2 «Последствия принятия арбитражным судом решения о прекращении производства по делу о банкротстве из-за отсутствия у должника средств для возмещения судебных расходов». В ней нужно пояснить механизм списания долгов должника; сообщить, когда должник становится банкротом (с даты отклонения судом заявления из-за отсутствия у должника имущества или с даты прекращения производства по делу при выявлении по итогам инвентаризации, что имущества должника не хватает для погашения судебных расходов); указать на право кредитора сделать запрос на оценку допустимости возложения на контролирующих должника лиц субсидиарной ответственности; раскрыть другие элементы процесса списания этих долгов.

Скептики могут спросить, зачем дополнять ФЗ № 127-ФЗ, внося в него весь процесс списания долгов должника, если отсутствующие в нем элементы уже раскрыты в арбитражной практике. Для подтверждения важности этой меры достаточно вспомнить, что возможность возложения субсидиарной ответственности на контролирующих должника лиц появилась еще в 1994 г. (в ст. 56 первой части ГК РФ), позже Верховный Суд РФ и Конституционный Суд РФ давали разнообразные пояснения по этому вопросу, и лишь 29 июля 2017 г. данный аспект был внесен в ФЗ № 127-ФЗ. В результате достаточно посмотреть на рис. 5, чтобы убедиться в том, что именно с 2017 г. наблюдается заметный рост частоты привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. В этой связи после внесения всех аспектов списания долгов должника в ФЗ № 127-ФЗ понимание этого механизма улучшится у всех сторон этого процесса, что приведет к большей частоте внедрения данной процедуры, которая будет включать в том числе оценку наличия или отсутствия необходимости возложения субсидиарной ответственности на лиц, контролирующих должника.

Уточненные понятия и ключевые элементы их новизны

В ст. 2 ФЗ № 127-ФЗ предлагается уточнить понятия «несостоятельность» и «неплатежеспособность», а также дополнить эту статью понятиями «банкрот», «банкротство» и «банкротство юридического лица». Эти понятия предлагается трактовать следующим образом:

1. Банкрот – это должник, неспособный восстановить свою платежеспособность.

2. Банкротство – это состояние несостоятельности должника, неспособного восстановить свою платежеспособность, целью которого является взыскание всех долгов, которые допустимо взыскать с должника.

3. Банкротство юридического лица – это состояние несостоятельности юридического лица, неспособного восстановить свою платежеспособность, целью которого является взыскание всех долгов, которые допустимо взыскать с юридического лица и с контролирующих его лиц.

4. Несостоятельность – это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

5. Неплатежеспособность – это прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью высоколиквидных средств. При этом недостаточность высоколиквидных средств должника предполагается, если не доказано иное.

В основе новизны понятий «несостоятельность», «банкротство», «банкрот» и «банкротство юридических лиц» лежит ключевая идея об отождествлении несостоятельного должника с должником, имеющим возможность восстановить свою платежеспособность, а банкрота – с должником, неспособным восстановить свою платежеспособность. Сама по себе идея не является новой. Оригинальность авторского подхода заключается в выдвижении новых границ реализации этой идеи. Наиболее ярко они прослеживаются в уточенном термине «банкротство юридических лиц». Так, моментом признания юрлица банкротом должно стать не принятие судом заявления о банкротстве должника или введение конкурсного производства, а установленная невозможность должника восстановить платежеспособность или заключить мировое соглашение со своими кредиторами. В связи с тем, что схожие идеи высказывались другими учеными, новизна этого положения состоит в уточнении формулировки момента признания юрлица банкротом. Моментом завершения банкротства предложено считать не момент ликвидации юридического лица, а момент взыскания всех долгов, которые допустимо взыскать с организации и с контролирующих должника лиц. Изменение момента завершения банкротства является полностью новой идей.

В связи с тем, что ФЗ № 127-ФЗ содержит положения о банкротстве юридических и физических лиц, понятия «банкрот» и «банкротство» должны быть связаны не только с банкротством юрлиц, но и с банкротством физлиц. Из-за этого установление новых границ использованной идеи не прослеживается в термине «банкрот» и слабо очевидно в термине «банкротство». В этой связи новизна понятия «банкрот» состоит только в уточнении формулировки этого понятия. Новизна понятия «банкротство» состоит в указании границы начала банкротства (момента понимания того, что изучаемый несостоятельный субъект уже никоим образом не сможет восстановить платежеспособность) и границы окончания банкротства (взыскания всех долгов, которые допустимо взыскать с должника).

В связи с тем, что суть несостоятельности уже отражена в ФЗ № 127-ФЗ, новизной этого понятия станет, во-первых, удаление слов «(банкротство) (далее также – банкротство)» из определения несостоятельности, изложенного в ст. 2 ФЗ № 127-ФЗ. Во-вторых, устранение казуса, когда из арбитражной практики следует, что несостоятельность наступает в момент принятия судом заявления о признании должника банкротом35, а ст. 2 ФЗ № 127-ФЗ указывает на то, что несостоятельность наступает в момент признания ее судом. В этой связи новацией является идея скорректировать законодательство о банкротстве так, чтобы компания признавалась неплатежеспособной в период с даты принятия судом заявления о банкротстве до момента признания судом обоснованности или необоснованности этого заявления. В случае признания судом обоснованности этого заявления компания должна сменить статус с неплатежеспособной на несостоятельную. Эту идею подтверждает то, что сейчас при признании судом необоснованности этого заявления компания объявляется платежеспособной и дело о ее банкротстве прекращается.

Новизна понятия «неплатежеспособность»36 состоит в замене слов «денежные средства» на «высоколиквидные средства». Подобная замена возможна, так как в судебной практике есть случаи, когда суды отказывались признавать должника банкротом даже при отсутствии денежных средств для покрытия обязательств с истекшим сроком погашения в ситуации, когда у должника имелись другие активы, легко превращаемые в деньги37.

Обоснование и детализация новизны уточненных понятий, раскрытие их практической значимости

Для лучшего восприятия предложенной новизны порядок ее изложения будет соответствовать процессу банкротства компании.

В отличие от классических позиций законодателей ряда других стран и многих отечественных ученых, отсчитывающих момент начала банкротства с введения конкурсного производства, автором данного исследования предлагается захватить только часть данной процедуры (см. рис. 2). Дело в том, что даже в процессе конкурсного производства может быть заключено мировое соглашение, которое способно вывести предприятие из состояния банкротства. Согласно статистике, вероятность заключения мирового соглашения на процедуре конкурсного производства составляет 2 %38. С одной стороны, это очень малая величина. С другой – в среднем с 2015 по 2024 г. частота введения финансового оздоровления в РФ составляла 0,2 %, а внешнего управления – 1,9 % (см. табл. 1). В этой связи величина в 2 % является достаточной, чтобы часть процедуры конкурсного производства именовать должника несостоятельным, а не банкротом.

Для реализации этой идеи предлагается внедрить один из двух изложенных ниже вариантов. Оба варианта будут основаны на изложенной выше ключевой идее о том, что юридическим составом фактов перехода от состояния несостоятельности к состоянию банкротства станет отсутствие оснований для введения реабилитационных процедур (на стадии конкурсного производства невозможность их введения уже обоснована) и для подписания мирового соглашения.

Первый вариант основан на формальном подходе. В его рамках предполагается введение дополнительного документа – отчета конкурсного управляющего о возможности или невозможности заключения мирового соглашения между должником и кредиторами. Моментом переименования должника из несостоятельного в банкрота станет момент принятия судом отчета, в котором конкурсный управляющий укажет на невозможность заключения мирового соглашения между должником и кредиторами.

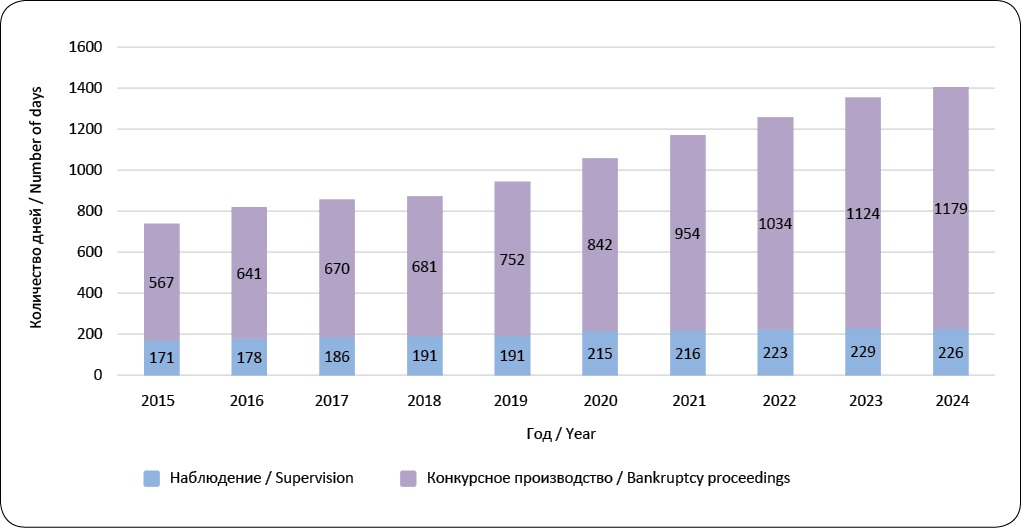

Второй вариант основан на неформальном подходе. Так, известно, что в реальности средний срок конкурсного производства в 2015 г. составил 1,55 года (567 дн. / 365 дн.), а в 2024 г. был равен 3,23 года (1 179 дн. / 365 дн.) (рис. 4). Эти сроки существенно превышали максимально возможную продолжительность этой процедуры, указанную в ФЗ № 127-ФЗ (1 год).

Рис. 4. Средняя продолжительность процедур банкротства юрлиц, дни

Источники: Статистический бюллетень Федресурса по банкротству. (2021, 31 декабря). https://www.urso.ru/01.01.09.01/1136 ; Федресурс опубликовал результаты процедур банкротства за прошлый год. (2024, 14 февраля). Берега Невы. https://bereganevy.ru/news/fedresurs-opublikoval-rezultaty-procedur-bankrotstva-za-proshlyy-god/ ; Статистический бюллетень Федресурса по банкротству 2024. (2025, 6 марта). https://fedresurs.ru/news/d87010f9-556a-4874-872b-69d8612a8185

Fig. 4. Average duration of bankruptcy procedures for legal entities, days

Source: Statistical bulletin of the Federal Resource Agency for bankruptcy. (2021, December 31). https://www.urso.ru/01.01.09.01/1136; Federal Resource Agency published the results of bankruptcy procedures for the previous year. (2024, February 14). Berega Nevy. https://bereganevy.ru/news/fedresurs-opublikoval-rezultaty-procedur-bankrotstva-za-proshlyy-god/ ; 2024 Statistical bulletin of the Federal Resource Agency for bankruptcy. (2025, March 6). https://fedresurs.ru/news/d87010f9-556a-4874-872b-69d8612a8185

По статданным, в 2015 г. при отсутствии активных недружественных кредиторов и лояльности арбитражного управляющего сроки банкротства составляли около 1,25 года39. Исходя из предположения, что при активных недружественных кредиторах и нелояльности арбитражного управляющего собрание кредиторов и должник не смогут заключить мировое соглашение, можно предположить, что мировое соглашение, если и заключается на процедуре конкурсного производства, то делается это в течение первого года.

В этой связи вторым вариантом действий станет предложение считать несостоятельного должника банкротом через год после введения процедуры конкурсного производства.

В результате суд и кредиторы будут считать должника не банкротом, а несостоятельным должником до момента признания невозможности заключения с ним мирового соглашения в рамках конкурсного производства. Это увеличит число должников, которые смогут перейти к финансовому оздоровлению, внешнему управлению или заключить мировое соглашение в процессе процедур банкротства, а потом восстановить свою платежеспособность, а также позволит суду более точно сформировать свою позицию по отношению к должнику. Уверенность в подобном исходе основана на результатах исследований, подтверждающих, что внешняя среда оказывает существенное влияние на личность и ее решения. Так, Л. В. Малышева сообщает, что вклад влияния генов и внешней среды на личность составляет примерно по 50 % (Малышева, 2008. С. 363). А. С. Алдекен с соавт. указывают на то, что влияние генов на личность составляет 20–60 %, а остальное влияние оказывается внешней средой (Алдекен и др., 2024. С. 72). В этой связи предложенная новация, повлияв на изменение отношения к должнику (до момента признания его банкротом к нему будут относиться как к должнику, который еще способен стать платежеспособным), уменьшит число банкротств. Это связано с тем, что, когда окружающие верят в возможность решения должником своих проблем, вероятность их решения будет выше, чем когда окружающие будут уверены, что единственным выходом из сложившейся ситуации будет распродажа должником своего имущества.

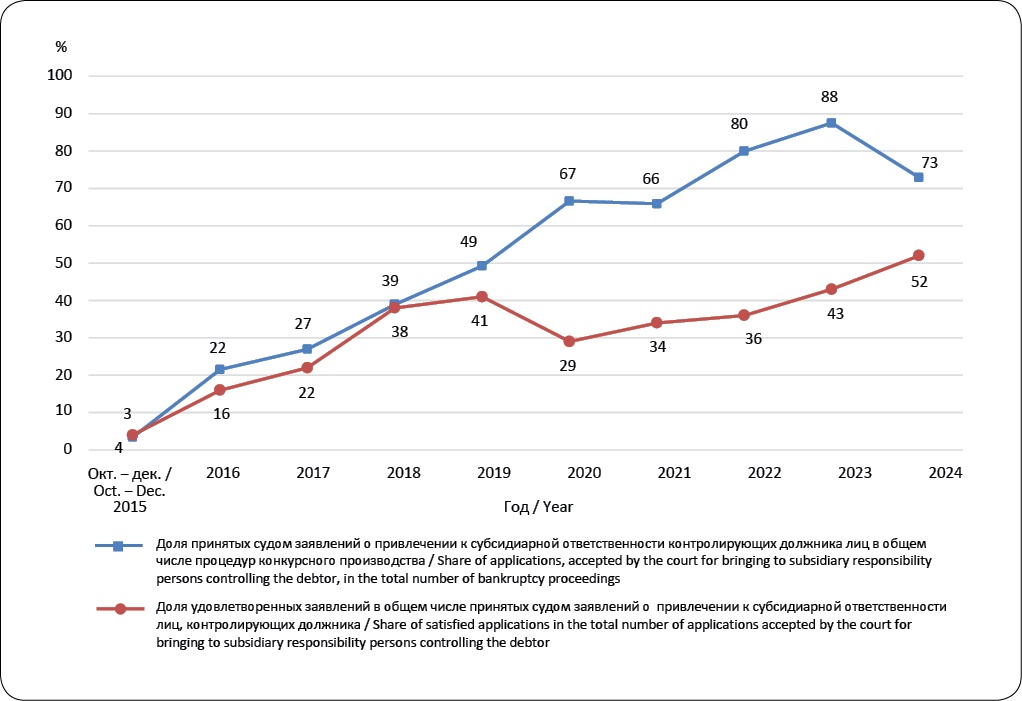

В отличие от позиций множества исследователей моментом завершения банкротства предлагается считать не момент ликвидации юридического лица, а момент взыскания всех долгов, которые допустимо взыскать с организации и с контролирующих должника лиц. Проблема принятия этой позиции связана с инерцией мышления, из-за которой другие ученые не учитывали, что доли принятых и удовлетворенных судом заявлений о признании субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц постепенно увеличились от крайне низких до весьма высоких (рис. 5).

Рис. 5. Субсидиарная ответственность лиц, контролирующих должника

Fig. 5. Subsidiary liability of persons controlling the debtor

Источники: Статистический бюллетень Федресурса по банкротству (2021, 31 декабря). https://www.urso.ru/01.01.09.01/1136 ; Статистический бюллетень Федресурса по банкротству 2024. (2025, 6 марта). https://fedresurs.ru/news/d87010f9-556a-4874-872b-69d8612a8185

Source: Statistical bulletin of the Federal Resource Agency for bankruptcy (2021, December 31). https://www.urso.ru/01.01.09.01/1136 ; 2024 Statistical bulletin of the Federal Resource Agency for bankruptcy. (2025, March 6). https://fedresurs.ru/news/d87010f9-556a-4874-872b-69d8612a8185

В результате сейчас процесс банкротства юридического лица, как правило, не заканчивается в момент ликвидации организации, а продолжается, пока кредиторы не смогут взыскать все долги, которые допустимо взыскать с контролирующих должника лиц. Основанием продления данной процедуры до предложенного момента является одинаковая экономическая сущность конкурсного производства и субсидиарной ответственности – удовлетворение требований кредиторов путем продажи имущества должника.

К проблемам применения российских норм о субсидиарной ответственности должника можно отнести:

– п. 10 ст. 61.11 ФЗ № 127-ФЗ об обязательности доказательства своей невиновности контролирующего должника лица не всегда применяется на практике. Как отмечает С. Прокопьев, Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ придерживаются противоположных позиций по поводу того, должен ли должник доказывать сам свою невиновность40 или его вину должны доказать кредиторы41. В итоге арбитражные суды принимают разные решения в схожих ситуациях42;

– по данным О. А. Львовой, реальная исполнимость решений в отношении лиц, контролирующих должника, составляет около 5 %, а права требований к этим лицам продаются с огромными скидками. Это обусловлено долгим периодом между признанием должника банкротом и возникновением субсидиарной ответственности, сложностью обнаружения имущества контролирующих должника лиц, отсутствием стандартных инструментов для фиксации «объективного банкротства» (Львова, 2021. С. 259).

Кроме того, принимая экономический критерий в качестве основы отнесения или неотнесения того или иного действия к процедуре банкротства, можно утверждать, что преднамеренное и фиктивное банкротство являются частью сути банкротства, так как одним из итогов их обнаружения является взыскание долгов со злонамеренных должников в пользу их кредиторов (в том числе в пользу государства при наличии долгов перед госструктурами). Подобный подход не является полностью новым, так как многие ученые предлагали относить вопросы несостоятельности к гражданско-правовой сфере, а банкротство к уголовному законодательству (например, Г. В. Шершеневич, М. И. Кулагин, П. П. Цитович, Е. А. Васильев, В. В. Степанов, В. В. Зайцева, В. Н. Ткачев и др. (Жильцова, Страхов, 2021)). В то же время вместо разделения этого термина по отраслям права автором предложен экономический критерий, позволяющий включить в состав этого понятия многие аспекты, в том числе и уголовно-правовые положения банкротства.

В результате ключевым элементом научной новизны рис. 2 является включение в понятие «банкротство» оценки наличия или отсутствия субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника и при наличии этой ответственности, взыскание долгов компании с контролирующих ее лиц. Все другие ученые и законодатели завершением банкротства предлагают считать ликвидацию юридического лица.

Практическая значимость предложенной новизны состоит в том, что, во-первых, прямое указание на то, что банкротство завершится не после ликвидации компании, а после справедливого взыскания долгов с контролирующих должника лиц, заставит их более ответственно относиться к деятельности контролируемых ими компаний. Это в свою очередь приведет к сокращению числа банкротств. Во-вторых, принятие единства действий в рамках конкурсного производства и взыскания долгов в рамках субсидиарной ответственности приведет к признанию необходимости проведения опережающей инвентаризации имущества контролирующих должника лиц в начале процесса банкротства, для своевременной фиксации этой информации на случай признания их виновными в банкротстве должника.

Уточнение понятий «банкротство», «банкрот», «банкротство юридических лиц»: кейнсианский подход

В основе этого подхода лежит прогосударственный подход, в рамках которого каждая организация, вошедшая в состояние несостоятельности, должна быть оценена на предмет необходимости спасения ее государством или получения иного варианта господдержки. Компании, которые государство решит поддержать, будут называться особо важными компаниями. В современной санкционной среде создания особых условий только для стратегических и сельскохозяйственных компаний уже недостаточно. Так, компания может быть не стратегической или относиться к другой сфере деятельности, но являться критически важной для успешного импортозамещения в РФ. В современных условиях завершения перехода от сырьевой к индустриальной экономике (Манушин, 2024а; 2024b; 2024с; Манушин и др., 2023а) к таким направлениям деятельности можно отнести: нано- или микроэлектронику (Тимирясов и др., 2009; Сергеев, 2009; Манушин и др., 2023b), цифровые технологии (Рыболовлева и др., 2011; Лисенкова, 2021; Пугачева и др., 2022; Имашева, Крамин, 2022; Оборин, 2022; Аламов и др., 2022; Титова и др., 2023; Гасанов, 2023; Малкина и др., 2025), вооружение, химическую отрасль, нефтедобычу (Пугачева и др., 2021), машиностроение (Пугачева и др., 2020), высокотехнологичную (Gumerova et al., 2019, Уварова, Старикова, 2022) или инновационную (Оборин, 2020а; Shinkevich et al., 2021; Маньковский, 2022) продукцию, фармацевтику (Оборин, 2020b), деятельность в области госзакупок (Крамин и др., 2015; Крамин и др., 2017), социальную и/или спортивную деятельность (Ларионова, 2008; Ларионова, 2010а; Ларионова, 2010b; Kramin et al., 2014а; Kramin et al., 2014b; Климанова, 2022; Апполонова и др., 2024).

Возможность применения кейнсианского подхода для уточнения изучаемых понятий подтверждает наличие некоторых проявлений прогосударственного подхода в российском и международном законодательстве, связанном с банкротством.

Так, в зарубежном праве в особую группу выделяют кредитные и некредитные финансовые организации (в первую очередь банки), к которым часто применяют правило too big to fail («слишком велик, чтобы рухнуть»). Оно ограничивает перечень субъектов, способных подать заявление о банкротстве некредитных финансовых организаций. В ряде стран кредиторы лишены такого права и могут лишь обратить внимание регулятора на неплатежеспособность должника. В этих странах (например, Англия, Германия) начать процедуру банкротства должника могут лишь соответствующие структуры (например, Bank of England (Центральный банк Англии) или Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Федеральное управление финансового надзора Германии)). В то же время кредиторы могут участвовать в процессе банкротства такого должника. Так, в Швейцарии кредиторы с объемом требований более 0,5 % от общей суммы долгов должника могут наложить вето на план реструктуризации, предложенный регулятором. В этом случае в отношении некредитной финансовой организации вводится ликвидационная процедура. Во Франции план реструктуризации долга такого должника должен быть одобрен большинством голосов каждого класса кредиторов43.

К недостаткам этого правила следует отнести: его отраслевую направленность (оно ориентировано в основном на банки); применимость только к большим по размеру компаниям; участие государства во многом заключается в установлении индивидуальных критериев банкротства для таких компаний и в возможности разработать особый план реструктуризации их долгов, который может быть отвергнут кредиторами.

В России часть госкомпаний выведены из-под действия ФЗ № 127-ФЗ (Е. В. Яковенко, опираясь на ряд законов, в их число включает Росавтодор, Росатом, Ростех, Роскосмос и ряд фондов (Ардизинба и др., 2023. С. 48)).

В то же время официальное исключение этих компаний из числа объектов, регулируемых ФЗ № 127-ФЗ, сохраняет прокредиторскую направленность этого закона. Учитывая малое число компаний, исключенных подобным образом из сферы действия ФЗ № 127-ФЗ, можно заключить, что законы, указанные Е. В. Яковенко, несущественно влияют на общее состояние и развитие российской экономики.

Уточнение изучаемых понятий

В этой связи предлагается следующая трактовка изучаемых понятий:

1. Банкрот – это должник, неспособный восстановить свою платежеспособность и не получивший статус «особо важный для государства».

2. Банкротство – это состояние несостоятельности должника, неспособного восстановить свою платежеспособность и не обладающего статусом «особо важный для государства», целью которого является взыскание всех долгов, которые допустимо взыскать с должника.

3. Банкротство юридического лица – это состояние несостоятельности юридического лица, неспособного восстановить свою платежеспособность и не обладающего статусом «особо важный для государства», целью которого является взыскание всех долгов, которые допустимо взыскать с юридического лица и с контролирующих его лиц.

Помимо элементов новизны, раскрытых в рамках неоклассического подхода, новизной всех этих понятий является добавление статуса «особо важный для государства». Во всех других изученных исследованиях (в том числе изложенных в представленном выше обзоре) не предложено подобным образом учитывать интересы государства в процессе банкротства организаций. Так, ученые, настаивающие на учете интересов государства в процессе банкротства, ограничивались идеями о необходимости изменения законодательства о банкротстве (Исаков, 2009; Климушкин, 2024), но не допускали мысли об особом участии государства в процедурах банкротства. Сам по себе прогосударственный подход к банкротству частично раскрыт в данной статье при изучении ГПК РСФСР от 1923 г. (более подробно он изложен в исторических исследованиях (Фольгерова, 2010)).

Преимуществами предложенного подхода являются: