Перейти к:

От теории к эмпирике и обратно: недоразумение вокруг «дихотомии Веблена»

https://doi.org/10.21202/2782-2923.2024.1.5-23

Аннотация

Цель: прослеживание появления и закрепления ошибочного смысла при переходе от некорректного толкования теоретической концепции к анализу эмпирического материала. Авторы иллюстрируют это тем, как ученые интерпретировали и применяли элементы эволюционной теории Торстейна Веблена.

Методы: дискурсивный анализ. Материалом послужили исходные тексты Веблена; статьи отечественных авторов, ссылающиеся на так называемую дихотомию Веблена; собственные работы, в которых идеи Веблена применены (1) к элементам русской экономической культуры XIX века и (2) к современной технике манипулирования экономическим поведением людей.

Результаты: авторам удалось установить, что Веблен разграничивал аналитические категории при описании характеризующих человеческую природу предрасположенностей и их соотношения с поведенческими установками и социальными практиками: одни предрасположенности вели к производительному поведению, другие – к непроизводительному. В литературе укоренилось превратное толкование этой важной для институционального анализа концепции. А эмпирические работы, отталкиваясь от этого толкования, способствовали закреплению и тиражированию неточных идей. Авторы отделили исходные представления Веблена, в том числе этические, от последующих интерпретаций и «доработок» и проследили, как в научной литературе менялось понимание традиционных ценностей с точки зрения их продуктивности или церемониальности. Мы утверждаем, что в работах отечественных институционалистов упрочилось систематическое смещение оценок в плане трактовки традиционных норм и ценностей лишь как церемониальных, отражающих отсталость и архаику и мешающих развитию технологии, «прогрессу» и «модернизации».

Научная новизна: переосмыслен принцип использования аналитического инструментария Веблена в прикладном институциональном исследовании. Разработана собственная аналитическая техника, при помощи которой можно проводить оценку поведенческих установок, характеризующих экономическое поведение. Эта техника применена к российскому эмпирическому материалу – как историческому, так и современному. Ранее в научной литературе предложенный метод нам не встречался.

Практическая значимость: показано, что этические представления Веблена сохраняют актуальность, а его метод анализа институционального устройства общества результативен. Вносится посильный вклад в «реабилитацию» традиционных ценностей и экономической культуры русского народа. Предложено рассматривать эволюционную теорию Веблена в качестве альтернативы популярным в прошлом расхожим методикам межстрановых и межкультурных социоэкономических сопоставлений, абсолютизирующим западные ценности.

Ключевые слова

Для цитирования:

Верников А.В., Курышева А.А. От теории к эмпирике и обратно: недоразумение вокруг «дихотомии Веблена». Russian Journal of Economics and Law. 2024;18(1):5-23. https://doi.org/10.21202/2782-2923.2024.1.5-23

For citation:

Vernikov A.V., Kurysheva A.A. From theory to empirics and back: A misunderstanding around the Veblenian dichotomy. Russian Journal of Economics and Law. 2024;18(1):5-23. (In Russ.) https://doi.org/10.21202/2782-2923.2024.1.5-23

Введение

Предмет нашей работы – неточная передача смысла теоретической концепции последователями и закрепление превратного толкования в прикладном исследовании. Подбор исходных теоретических посылов и особенно их операционализация для эмпирического применения имеют значение. Случайно или намеренно исследователь может неверно истолковать тот или иной теоретический конструкт, и тогда выявленная эмпирическая закономерность зафиксирует такое неточное толкование, а восстанавливать смысл изначальной идеи станет труднее. Полученный же эмпириком отрицательный результат будет необоснованно воспринят как опровержение исходной теории. Мы иллюстрируем наш тезис тем, как ученые трактовали так называемую дихотомию Торстейна Веблена и как эти трактовки повлияли на результаты эмпирических работ.

В научной литературе под дихотомией Веблена понимают разграничение аналитических категорий, описывающих разные типы поведенческих установок, направляющих взаимодействия людей с точки зрения их связи с культурным и экономическим развитием общества. Некоторые представители институциональной мысли из числа современников и последователей Веблена неточно интерпретировали изначальный замысел и отношение самого Веблена к описываемым явлениям (Waller, 2022). Широко распространились взгляды Кларенса Эйрса, и многие стали писать о «дихотомии Веблена – Эйрса», хотя сам Эйрс отчетливо дистанцировался в этом вопросе от Веблена (Ayres, 1935). Явно или неявно упоминание традиционного уклада и соответствующих ему привычек мышления сопровождалось теперь коннотацией об отсталости и «непрогрессивности» (Ayres, 1946; Bush, 1987). В результате подмены смысла понятий к архаичным стали относить любые традиционные ценности, направленные на сохранение идентичности этноса и передающие культурную традицию.

В англоязычной научной литературе значительный вклад в восстановление исходного смысла оригинальных идей Веблена и его очистку от последующих искажений внесли Уильям Уоллер и некоторые другие авторы (Waller, 1987; 2022; Latsis, 2010; Lawson, 2015). В источниках же на русском языке, на наш взгляд, пока почти безальтернативно господствуют неверные трактовки концепции Веблена и воспроизводятся взгляды Эйрса. Авторитетные учебники и монографии тиражируют, как правило, именно эйрсовскую версию противопоставления между технологией и институтами (Литвинцева, 1999, с. 19; Нуреев, 2008, с. 13; 2010, с. 78–79).

При обсуждении рукописи мы столкнулись с высказываниями отдельных коллег в таком ключе, что ни теории у Веблена никакой нет, ни дихотомии «на самом деле» не существует, ни «ценности для науки построения Веблена не представляют». Ценностные установки якобы не оказывают на экономику никакого влияния и к области экономической науки не относятся. Прямо как в известном романе М. А. Булгакова: «Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!» Выпад по поводу отсутствия у Веблена теории за сто с лишним лет уже приелся, а вот мнение о несуществовании дихотомии Веблена показалось нам экстравагантным. Поиск в Google-Академии по словам Veblen dichotomy мгновенно принес 18 200 результатов.

Путаница вокруг наследия Веблена – это не схоластическая проблема, волнующая узкий круг ученых. Проводя свои эмпирические исследования, мы несколько неожиданно даже для себя убедились в актуальности ряда наблюдений Веблена, в том числе и тех, которыми сегодня пренебрегают или неточно толкуют наши коллеги. Поэтому и было решено начать восполнение исследовательского пробела. Мы поставили цель проследить появление и закрепление ошибочного смысла при переходе от теоретической концепции к анализу эмпирического материала, и это сделано на примере концепции Веблена. Мы покажем, как в трудах российских авторов преломилось понимание инструментальных и церемониальных ценностей при оценке традиционной экономической культуры и этики русского народа и его отдельных слоев. Предложен альтернативный по методике собственный анализ эмпирического материала с опорой на аутентичные идеи Веблена. Анализ подкрепляет нашу гипотезу: вольное или невольное отступление от смысла исходной теоретической концепции смещает знак оценки эмпирического материала, что, в свою очередь, придает новые – и часто неверные – коннотации самой концепции.

Такой логике и подчинена структура текста. В следующем разделе объясняется интересующий нас аспект теоретического наследия Веблена; затем освещается толкование его идей в работах последователей и интерпретаторов, включая российских авторов. Далее мы предлагаем собственную методику применения идей Веблена в прикладном исследовании. Заключение подводит итог.

-

Представление Веблена о поведенческих установках

Веблен подчеркивал важность изучения сил, формирующих поведенческие схемы. Он перенес акцент с части на целое, т. е. с эпизода в поведении индивида на всю его поведенческую модель, и критиковал желание обособить экономические явления и изъять их из культурного контекста (Jennings & Waller, 1994, p. 1004). Отдельный человек рассматривается им с точки зрения включенности в социально-экономическую схему вещей, определенный порядок (например, в капиталистическую культуру) и воплощает собой сущность этой культуры (Gruchy, 1947, pp. 58–62).

Эволюционный подход Веблена преодолевал опасные упрощения, например, редукционизм, характерный для гедонистической экономической теории1. Изучение происхождения и развития институций, по утверждению Веблена, имеет своим предметом привычки и условности, налагаемые материальной средой и врожденными и устойчивыми склонностями, укорененными в человеческой природе (persistent propensity of human nature), которые он называет инстинктами (Veblen, 1918a, p. 2).

Современников Веблена, как и сегодняшних ученых, смущало слово «инстинкт». Отвечая на критику, а может быть предвосхищая ее, Веблен принимает операциональное определение инстинкта как устойчивой наследуемой склонности к особому способу поведения (Gruchy, 1947, pp. 61–62). Инстинкты переплетены между собой и обнаруживают себя не как отдельные обособленные дискретные элементы в психике, которые выявляются подобно физическим частицам в лабораторном эксперименте, а скорее, проявляются в тех фиксированных моделях поведения, которые показывают, что человек делает или как себя ведет в силу укоренившихся привычек (Veblen, 1918a, p. 4). Например, поиски склонности к стяжательству или накоплению благ в какой-то конкретной части физиологического или неврологического строения человека ни к чему не приведут. Установить ее существование можно, только наблюдая за поведением индивидуумов (Gruchy, 1947, p. 61). Веблен поясняет, что инстинкт проявляется в сознательном стремлении к объективной цели, которая под действием рассматриваемого инстинкта становится стоящей. Набор инстинктов обеспечивает общий диапазон целей для предпринимаемых усилий (Veblen, 1918a, pp. 3, 5).

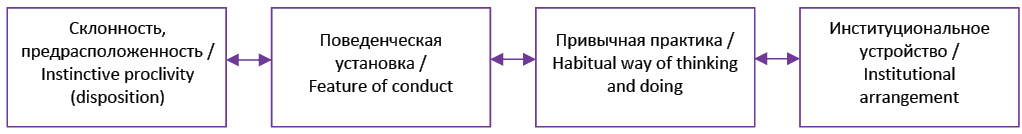

Веблен использовал не только слово «инстинкт», но и другие термины: instinctive proclivity/disposition («инстинктивная склонность, предрасположенность»), prime mover in human behaviour («первичная движущая сила человеческого поведения») (Veblen, 1918a, p. 1); bent («склонность, направленность») (p. 11); hereditary trait («наследуемый признак, наследственная черта») (p. 13), native bias («природная наклонность») (p. 39); sense («чувство») (p. 27), sentiment («настроения, настрой») (p. 31), impulse («побуждение, импульс, порыв») (pp. 155, 172). В нашем тексте мы, как правило, используем такие значения термина «инстинкт», как «побуждение» (Даль, 1863, с. XVII; 1881, с. 44), «предрасположенность» и «склонность». По Веблену, побуждения связаны с определенными поведенческими установками (features of human conduct) и выражаются в социально-экономической деятельности – производительного (продуктивного, технологичного – productive, technological) характера либо непроизводительного (непродуктивного, обрядового, церемониального –unproductive, ceremonial). Из совокупности опривычиваемых практик и лежащих в их основе установок рождается институциональное устройство сообщества (рис.).

Связь между побуждением, поведенческой установкой, социальной практикой и институциональным устройством

Источник: построено авторами на основе (Veblen, 1904; 1918a; 1922; Gruchy, 1947; Веблен, 2022).

Connection between instinctive disposition, feature of conduct, habitual practice and institutional arrangement

Source: compiled by the authors based on (Veblen, 1904; 1918a; 1922; Gruchy, 1947; Veblen, 2022).

Разграничение инстинктивных предрасположенностей и соответствующих им поведенческих установок предполагает их противопоставление с точки зрения производительности и непроизводительности. Производительные установки и практики содействуют материальному благополучию общества и продолжению рода (Veblen, 1918a, pp. 25, 49); непроизводительные мешают движению к этой цели. Производительные установки включают:

1) предрасположенность к родительству, т. е. бескорыстную заботу о благополучии подрастающего поколения, о благе своей социальной группы и человечества в целом, антиэгоизм, умеренность в потреблении и тратах, рачительное расходование ресурсов для пользы сыновнего поколения;

2) склонность к труду, мастерству, созиданию, развитию ремесла, эффективному использованию подручных средств (material means at hand) (Veblen, 1918a, pp. 31, 36) для достижения жизненно важных целей;

3) досужее любопытство, любознательность, бескорыстное стремление к полезному, прагматичному знанию.

С другой стороны, существует склонность к себялюбию, которая влечет распространение непроизводительных установок и церемониальных практик, препятствующих хозяйственному развитию и ведущих к культурной деградации. Эта склонность включает самодовольство и стремление к самовозвеличиванию за счет других, стремление к стяжательству, примитивную погоню за материальной эффективностью (naive pursuit of material efficiency) (Veblen, 1918a, p. 43), зависть, жадность, корысть, агрессию, желание прославиться, денежное соперничество, показные траты и расточительство, желание что-то получить, ничего не давая взамен. Веблен непосредственно противопоставляет своекорыстие предрасположенности к родительству (Veblen, 1918a, pp. 46–47), отмечая, что в реальном поведении разные склонности переплетаются. Так, антирасточительство тесно связано с использованием предметов с наибольшей эффективностью, что составляет содержание склонности к мастерству. Веблен считал отвратительно бесчеловечным со стороны нынешнего поколения умышленно усложнять жизнь следующему поколению. Речь идет не только о недостаточном содержании и ненадлежащем обучении потомства, но и о недальновидном использовании ресурсного наследия и возможностей из-за жадности и лени. Дальновидность, предусмотрительность (providence) являются добродетелями в силу того, что направлены на заботу о потомстве (p. 26). Следовательно, предрасположенность к родительству в широком смысле предполагает одобрение экономии, разумного использования ресурсов для общего блага и неодобрение расточительной и бесполезной жизни. Иными словами, бережливость и эффективность являются непосредственным выражением родительской склонности. В то же время такая разумная бережливость неотъемлемо присуща склонности к мастерству, которая и поддерживается в данном случае родительской заботой об общем благе (p. 27).

Актуальность исследовательского фокуса, выбранного Вебленом, обусловлена тем, что «по своей наследственности человеческая природа была до сих пор и наверняка останется на неопределенное будущее дикой человеческой природой» (Веблен, 2015, с. 73). Книга «Теория праздного класса: экономическое исследование институций» (Veblen, 1922) и очерк «Экономическая теория дамского платья» (Веблен, 2022) сосредоточены на эволюции обрядового мотива денежного соперничества, не менее актуального для современного ему «просвещенного» общества XIX в., чем для древних племен. Корыстные мотивы, связанные со стремлением выделиться на фоне других (соревновательность в потреблении, показное потребление и сопряженные с ним непроизводительные расходы, расточительство), Веблен воспринимает как пагубные, препятствующие технологической эффективности, росту профессионализма и развитию общества (Veblen, 1918a; 1922). Веблен подчеркивал, что привычные потребительские расходы надлежит оценивать на предмет того, проистекает ли и насколько мотив приобретения вещи из привычки завистнического денежного сопоставления. Экономическое и культурное развитие связывалось с общей пользой. Критерием отсутствия расточительности служит то, способствует ли расходование общественному развитию, рассматриваемому вне связи с отдельными лицами, служит ли непосредственно улучшению человеческой жизни в целом (Veblen, 1922, pp. 97–101). Веблен критиковал подмену этого принципа нарративом об удовлетворении отдельного потребителя и его субъективном психологическом комфорте, превратившемся в максиму общепринятой экономической теории.

В работе «Теория делового предприятия» (Veblen, 1904) Веблен раскрывает негативные общественные последствия движущих бизнесменом стремления к наживе, погони за прибылью в ущерб развитию технологической эффективности. Демонстрация денежной состоятельности описывается как церемониальная практика (p. 583). В капиталистической культуре, основанной на частной собственности, инстинкт мастерства вырождается в денежное соперничество. Основным мотивом, которому подчинена деятельность, становятся деньги, а единственная подлинная цель работы сводится к накоплению богатства и распоряжению им (pecuniary dispensation) (Veblen, 1918a, pp. 173–174). У Веблена встречаются и другие парные категории (табл. 1).

В основе каждого такого противопоставления лежит разграничение между производительными и непроизводительными установками и практиками. Как видно из табл. 1, речь не идет о том, чтобы отождествить само по себе институциональное устройство или иной социальный фактор, не разбираясь, что за ним стоит, с барьером для общественного развития. Институции могут основываться на продуктивных и непродуктивных установках, могут поощрять тот или иной тип поведения. Более того, Веблен подчеркивал роль традиции в передаче знаний, связанных со склонностью к мастерству (Veblen, 1918a, pp. 38–39). Он считал, что «высшие достижения (прагматического знания ранних дней. – Прим. А. В., А. К.) сведены в систему указаний, содержащих поучительные призывы к бережливости, благоразумию, сдержанности, практичному управлению – свод правил целесообразного поведения» (Veblen, 1961, p. 9).

При помощи соответствующих антитез2 Веблен в аналитических целях описывает ту или иную грань реальности, которые в действительной жизни едва ли четко разграничимы, и несет как аналитик «ответственность за исправление „среза“ и реконструкцию всей реальности» (Waller, 2022, p. 43). Например, Веблен достаточно четко указывает на то, что любой акт потребления в той или иной мере включает и функциональную, и показную составляющую. Поясняется, что это не отменяет проблематики негативных последствий непроизводительных трат, или расточительства, в контексте модели общественного развития (институционального устройства общества) (Veblen, 1922, pp. 97–101).

Таблица 1

Парные категории в дискурсе Торстейна Веблена

Table 1. Pair categories in Thorstein Veblen’s discourse

|

Производительные установки и практики / Productive patterns |

Непроизводительные установки и практики / Unproductive patterns |

|

Институции, поощряющие производство / Institutions of production |

Институции, поощряющие стяжательство / Institutions of acquisition |

|

Институции, служащие промышленной культуре / Industrial institutions |

Институции, служащие денежной культуре / Pecuniary institutions |

|

Институции, обслуживающие нехищнические, бескорыстные экономические интересы / Institutions serving non-invidious economic interests |

Институции, обслуживающие хищнические, корыстные экономические интересы / Institutions serving invidious economic interests |

|

Развитие мастерства / Workmanship |

Торговое дело / Salesmanship |

|

Обычный человек / Common man |

Групповые интересы / Vested interests |

|

Интересы промышленности / Industry |

Интересы бизнеса / Business |

|

Создание полезных благ (промышленность) / Making serviceable goods (industry) |

Создание денег (бизнес) / Making money (business) |

|

Технологическое / Technological |

Церемониальное / Ceremonial |

|

Производственная деятельность / Production |

Собственность / Ownership |

|

Материально-вещественные показатели работы / Tangible performance |

Доход / Free income |

|

Служение интересам сообщества / Community serviceability |

Саботаж — подрыв интересов сообщества / Sabotage |

|

Занятость в промышленности / Industrial employment |

Занятость в денежной сфере / Pecuniary employment |

|

Технологическая эффективность / Technological efficiency |

Завистническая соревновательность / Invidious emulation |

|

Информация, обладающая ценностью / Valuable information |

Конкурентная реклама / Competitive advertising |

|

Эффективность производства (промышленности) / Industrial efficiency |

Процветание бизнеса / Business prosperity |

Источник: составлено авторами на основе (Waller, 2022, p. 23).

Source: compiled by the authors based on (Waller, 2022, p. 23).

Принцип, лежащий в основе оценки социально-экономических процессов Вебленом, вполне стандартен. Распространенные в настоящее время методики межстрановых сопоставлений (Р. Инглхарта, Г. Хофстеде, Ш. Шварца)3 основываются на классификации ценностей и культурных характеристик по оценочной шкале, отражающей противоположные по смыслу пары. Популярная методика К. Вельцеля и Р. Инглхарта, по мнению некоторых исследователей, в определенном смысле схожа с вебленовским подходом (Вольчик, Кривошеева-Медянцева, 2013, с. 23). На противопоставлении понятий построены и рассуждения о «правильных» и «неправильных» институциональных устройствах типа «порядков открытого» и «ограниченного» доступа (North et al., 2009, pp. 2, 11–12).

-

Трактовка идей Веблена: недоразумение вокруг теоретических посылов и эмпирические результаты

Институционалисты из числа современников и последователей Веблена пытались развивать его идеи. При этом их смысл и отношение самого Веблена к изучаемым явлениям порой искажались (Waller, 2022). Обойдя вебленовское понятие инстинкта, Эйрс сформулировал антитезу между социальными, в частности институциональными, факторами и технологией (Ayres, 1935, pp. 26–27; 2021; Hodgson, 2004). Противопоставление же поведенческих установок и моделей постепенно свелось к категориям «инструментальные ценности» и «церемониальные ценности» (Bush, 1983). Близкий тому, что Веблен называл «технологическим», термин «инструментальный» был введен Эйрсом, когда он попытался соединить эволюционную теорию Веблена (Veblen’s Evolutionary Theory, VET) с инструментализмом Джона Дьюи, на свой лад истолковав проведенное Вебленом различие между культурой промышленного производства и денежной культурой как дихотомию между «инструментальной» технологией и «церемониальными» институтами (Latsis, 2010, p. 605). Иными словами, это Эйрс начал изображать реальность так, как будто она дихотомична, рассматривая соответствующие парные категории как отдельные (separable) элементы (Waller, 2022, p. 43). Сам Эйрс недвусмысленно дистанцировался в этом вопросе от Веблена, сформулировав свою позицию относительно разграничения технологического и институционального аспектов человеческого поведения и культуры так: «Ни Дьюи, ни Веблен никогда не заявляли, что это они обнародовали подобную “систему”, и не указывали на мою дихотомию (курсив наш. – Прим. А. В., А. К.) как на принцип, которым они руководствовались» (Ayres, 1935, pp. 36–37). Хотя Веблен, в отличие от Эйрса, не называл свою концепцию «моя дихотомия», вследствие популярности идей самого Эйрса возникло выражение «дихотомия Веблена – Эйрса», навсегда получившее прописку в научной и популярной литературе.

В работах многих авторов образовалась путаница в части понимания институций, технологии, церемониального и инструментального поведения. Подмена понятий привела к отождествлению институционального с церемониальным. У Эйрса (Ayres, 1935, 2021) и его последователей институции ограничены прошлым опытом, мифами и легендами, бесполезными для решения социальных проблем и устойчивыми до такой степени, что препятствуют «прогрессивным» изменениям (Bush, 1987, p. 1079). Технология же, независимо от ее сути и последствий для общества, отождествляется с прогрессом (Waller, 2022). По мнению Энн Мейхью, тональность работ Эйрса определялась его стремлением внести свой вклад в понимание экономической политики. Оппозиция между технологией и институтами означала противопоставление «организованных навыков» – источника постоянного прогресса в манипулировании природой – укорененным образцам поведения и убеждениям, якобы представляющим собой барьер на пути этого прогресса (Mayhew, 1998, pp. 57–59). Подобное представление обесценивает дихотомию как аналитический инструмент: любые факторы социальной природы, т. е. связанные с институциональным порядком, объявляются тормозом развития (Waller, 1987, p. 322). Однако после выхода трудов Эйрса новая таксономия постепенно вписалась в оживившую и укрепившую позиции неоклассическую повестку. Если неоклассика провозгласила «эффективность» критерием успешной общественной политики, то некоторые институционалисты в поисках критерия обратились к наследию Эйрса и нашли искомое в его интерпретации образцов поведения, делящихся на «церемониальные» (или «институциональные») и, следовательно, негодные и «технологические», а значит, «прогрессивные» (Mayhew, 1998, pp. 57–59). В дискурсе Эйрса «пренебречь всей совокупностью человеческих достижений ради неких “высших ценностей” – это то же самое, что пожертвовать действительностью ради пустых фантазий», и противоположностью той реальности свободы, которая дала жизнь этим достижениям, являются «убогие предрассудки, догмы неких одержимых традицией сообществ» (Ayres, 1946, p. 187).

В зарубежной литературе получило признание мнение, что неверное толкование эволюционной теории Веблена повлияло на ее эмпирическую проверку. Сначала Веблена обвинили в использовании не тех методов для анализа институциональной эволюции, затем в том, что его теоретические выводы не подтверждены практикой; и, наконец, в том, что дихотомичная концепция (в действительности введенная Эйрсом) является лишь «бессодержательной классификацией (empty classificatory scheme), переопределяющей все, что препятствует развитию, как институцию (institution), а все, что ему способствует, как технологию (technology)» (Latsis, 2010, pp. 505–506). Недоразумение, привнесенное таким превратным толкованием, было частично прояснено и преодолено после того, как Пол «Дэйл» Буш сформулировал гипотезу о «церемониальной изоляции» (ceremonial encapsulation) как одной из двух аналитически выделяемых стадий процесса институционального приспособления (вторая стадия – это «прогрессивное институциональное изменение») (Bush, 1983; Waller, 1987). Речь шла о том, что общество реагирует на прогресс в искусстве и науке в соответствии со своим ценностным устройством, а воплощается этот прогресс в новых моделях инструментального поведения лишь в той мере, в какой это поведение согласуется с преобладающими ценностными установками церемониального характера (Bush, 1983, p. 38). Это явление представляет собой один из аспектов дихотомии, и острота дискуссии снизилась, поскольку такой подход не предполагает редуцирования всех случаев развития общества к одной схеме. Поэтому тенденция противопоставления институционального, или даже социального вообще, технологическому пошла на спад (Waller, 1987, p. 326). Эмпирическое изучение технических инноваций показало, что в реальности социальный и технологический аспекты неразграничимы (Bijker et al., 1993; Latsis, 2010).

И все же эффект от такого противопоставления сохраняется до сих пор. На наш взгляд, в немалой степени это обусловлено дискурсом работ самого Буша, зачастую в одном предложении неявно уравнивающего «прежде сформировавшиеся представления о правильном и надлежащем способе поведения» с церемониально обосновываемыми предписаниями (preconceived notions of the “right and proper way of doing things” as prescribed by the ceremonially warranted values of the community) (Bush, 1980, p. 28, цит. по: Waller, 1987, p. 322). А если исследователь склонен видеть в работах других авторов то, что ему выгодно, и интерпретировать материал в соответствии со своими убеждениями, то маловероятно, что он к этому не прибегнет. Порой имеет место приписывание выдернутым из контекста цитатам Веблена противоположного смысла (Lawson, 2015; Waller, 2022, p. 43).

Сложно не согласиться с тем, что, по словам Уоллера, «достаточно беглого обзора (посвященных эволюционной теории Веблена. – Прим. А. В., А. К.) удручающих работ комментаторов, серьезно и внимательно прочитавших имеющуюся литературу и все же демонстрирующих в собственных трудах полное непонимание этой традиции… Ведь именно приложение концепции к конкретному материалу – лучший способ прояснить недоразумения вокруг нее» (Waller, 1987, pp. 326–327). Впрочем, приложение заведомо искаженной концепции к конкретному материалу может не прояснить недоразумения, а усугубить их, попутно компрометируя саму концепцию.

На нескольких примерах, взятых из трудов отечественных авторов, мы проследили, как преломлялось понимание инструментальных и церемониальных ценностей относительно понятий о традициях, традиционных ценностях, традиционном укладе. Мы провели дискурсивный анализ работ, которые содержат ссылку на дихотомичную концепцию Веблена и/или связанные с ней аналитические категории. Для формирования выборки мы воспользовались базой данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), представленной в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU. Отбор источников проходил поэтапно. Поиск по точному словосочетанию «дихотомия Веблена» выявил 22 публикации. Поскольку иногда это словосочетание в явном виде авторы не используют, то другой фильтр поиска содержал словосочетания «церемониальные ценности» и/или «инструментальные ценности»; «продуктивные ценности» и/или «непродуктивные ценности»; «производительные ценности» и/или «непроизводительные ценности»; «Веблен» и/или Veblen, «дихотомия Веблена – Эйрса» в разных комбинациях. Часть обнаруженных источников, вошедших в выборку на предыдущем этапе, отсеивалась. Таким образом было отобрано 40 источников4. Мы расположили их в хронологическом порядке, начав с наиболее ранней даты выпуска. В этических целях далее источники цитируются обезличенно: вместо фамилии автора в тексте указан порядковый номер источника, присвоенный нами при формировании выборки.

При анализе работ нас интересовали смысловые коннотации применения дихотомической концепции Веблена, поэтому мы работали с содержанием каждого отдельного текста, не проводя количественного анализа слов, словосочетаний, выражений и прочих элементов текста. Для этого мы не только отметили факт упоминания дихотомии Веблена и то, как она понимается тем или иным ученым, но и внимательно посмотрели на контекст использования этого теоретического конструкта. Затем мы сосредоточились на выбранном нами аспекте использования вебленовской концепции, а именно проследили, в каких источниках и как преломляется понимание связи инструментальных и церемониальных ценностей с традицией, традиционными ценностями и традиционным укладом. Таких работ нашлось двадцать.

Мы обнаружили, что в каждом из двадцати текстов итоговой выборки отсылка к дихотомии Веблена сопровождается явным или неявным противопоставлением технологии институциональным факторам, а традиционный образ жизни или мышления приравнивается к церемониальности. В духе Эйрса утверждается, что «технологии и институты составляют дихотомию», хотя сам подход позиционируется при этом как «вебленовский» (статья 40, с. 38). Как вариант, не проводится разграничение между «дихотомией Веблена» и «дихотомией Веблена – Эйрса» (статья 3, с. 54). Отмечается, что дихотомия объясняет асинхронность изменения институтов и технологии, или появляющиеся в ходе социальных изменений противоречия «между прогрессивными технологиями и тормозящими развитие институтами» (статья 3, с. 54; статья 15, с. 149). Почему институты тормозят развитие, мы в любом случае объяснения не нашли. Верный с точки зрения первоисточника (Веблена) тезис о «церемониальном» характере ориентации на денежные показатели подменяется указанием на инертность институтов как таковых и следующей из контекста безусловной пользы от любых технологических изменений и от стимулирующей их политики (статья 3). Та же логика рассуждения воспроизводится в нескольких работах (статья 9, p. 26; статья 8, с. 36; статья 10, с. 62; статья 11, с. 42; статья 12, с. 86; статья 23, с. 34–35; статья 26, с. 164–165; статья 39; статья 32, с. 76). В статье 40 неявно подразумевается, что «инструментальные» ценности как таковые означают положительное восприятие прогресса и технологий, непротивление «инновациям». Утверждение, что «социально-экономический прогресс, базирующийся на технологических изменениях, тормозится инерционностью общественных институтов», даже сопровождается ссылкой на некую «институциональную ловушку» (статья 39, с. 68).

Есть статьи, в которых признается различие подходов Веблена и Эйрса: «В работах последователей Веблена концепция вебленовской дихотомии претерпела значительные изменения. Противопоставление „индустрии и „бизнеса было воспринято как контраст между институтами и технологией» (статья 4, с. 24). Этой констатацией дело и ограничивается, а далее автор опирается на подход Эйрса, называя его «традицией Веблена – Эйрса» (с. 25). В более поздней статье уже не говорится о различиях в подходах, а «дихотомия индустрии и бизнеса» напрямую названа «дихотомией Веблена – Эйрса», «согласно которой институты по своей природе инертны и хронически не успевают за более динамичным развитием технологий». Утверждается, что сложившаяся в России институциональная структура во многих случаях задает «инерционный вектор» развития страны, «не способствующий внедрению новых технологий» (статья 6, с. 76).

Смысл исходных вебленовских представлений оказался смещен – хотя и со ссылкой на Веблена – при анализе эмпирического материала об институциальном устройстве отдельных российских регионов, укладе традиционных сообществ, этнических групп, в том числе в исторической ретроспективе. Так, в регионах Северного Кавказа (к которым на момент написания цитируемой статьи формально относилась и Ростовская область) социальный капитал предположительно «базируется преимущественно на церемониальных ценностях» (статья 15, с. 148). Прилагательные «традиционное» и «церемониальное» используются как взаимозаменяемые (статья 14, с. 20; статья 15, с. 149; статья 17, с. 17). Парадоксальным образом такое отождествление иногда соседствует в одном абзаце с пониманием о традиционных ценностях как «эволюционно сложившихся комбинациях инструментарных и церемониальных ценностей» (статья 17, с. 17). Говорится о том, что церемониальные ценности коренятся в мифах и традициях, сложившихся в обществе (статья 14, с. 19; статья 15, с. 149), и препятствуют вместе с «ложными убеждениями» «инновационному развитию экономики в России» (статья 14, с. 25). Нам встретился и тезис о том, что «доминирование и навязывание традиционных (церемониальных) ценностей препятствует эффективным институциональным (курсив наш. – Прим. А. В., А. К.) изменениям» (статья 15, с. 149; статья 17, с. 17). Мы списали это на невнимательность авторов, иначе суждение тавтологично. Сказано, что «на фундаменте традиционных, преимущественно церемониальных ценностей» нормальное развитие невозможно, и «намеренно консервироваться вопреки современным тенденциям развития социальных порядков» культура и традиционные ценности не должны, а «ограничения, коренящиеся в традиционной хозяйственной культуре периферийных регионов», нужно преодолеть (статья 17, с. 13, 14).

Политика в сфере образования по умолчанию считается благоприятной для распространения и воспроизводства «инструментарных ценностей» (статья 16, с. 37; статья 18, с. 33). «Церемониальность» населения тем выше, чем ниже его охват образованием5. На том же основании про «периферийные институциональные системы» сказано, что они «в целом консервируют архаичные институты, препятствующие модернизации общества в целом и экономики в частности» (статья 15, с. 155).

Таким образом, в работах отечественных авторов укоренилось отождествление традиционного с церемониальным в контексте так называемой дихотомии Веблена – Эйрса, хотя правильнее было бы приписывать такой подход лишь одному Эйрсу. Такая трактовка – и фактически только она одна – заставляет цитируемых авторов говорить о консервативности (статья 33, с. 241) и отсталости сложившихся в России (и ее отдельных регионах) институтов, сдерживающих «трансформацию технологической структуры» экономики (статья 32, с. 78)6. При этом отсутствует детальный вдумчивый анализ каждого в отдельности института и подпирающих его институций; суждения выносятся сразу о целом институциональном комплексе. Содержательная отсылка на фактический материал встречается нечасто, и собственная операционализация категорий обосновывается недостаточно четко, т. е. «приговор» отечественным институтам выносится легковесно, на основе умозрительного суждения без достаточного фактологического или эпистемологического подкрепления. Ярлык «церемониальности» наклеивается достаточно произвольно. В том числе указание на то, что тот или иной базовый социально-экономический показатель устанавливается в зависимости от экономической ситуации и периодически упраздняется (статья 40, с. 45), вряд ли следует рассматривать как критерий его «церемониальности» – скорее, наоборот. В институциональной традиции укоренено представление о функциональной роли экономической науки: обеспечение основ для должного функционирования общества происходит путем выработки суждений на основе фактов, получаемых опытным путем (Gruchy, 1947, р. 157), а это означает, что социально-экономическая политика для решения актуальных проблем ориентирована на контекст и местные условия.

Обнаруженные нами неточности трактовки наследия Веблена показывают своевременность и актуальность исправления допущенных (вольно или невольно) ошибок. В следующем разделе мы суммируем результаты двух своих проектов, что, надеемся, поможет другим заинтересованным исследователям.

-

Приложение концепции Веблена к анализу эмпирического материала

3.1. Задачи и метод

В этом разделе мы попытались применить идеи Веблена к анализу поведенческих установок и охарактеризовать их с отсылкой к вебленовским антитезам. Попутно решались две задачи: 1) разработать собственную аналитическую технику, которая позволила бы достоверно оценить те или иные проявления поведения, поведенческие установки, принципы и ценности в плане их разграничения на продуктивные и непродуктивные и 2) использовать эту технику в прикладном институциональном исследовании, показав разницу его результатов с работами, рассмотренными выше.

Опираясь на тексты Веблена (Veblen, 1904; 1918a; 1922; 1961; Веблен, 2022), мы стремились описать соответствующие антитезы так же и тем же языком, как их описывает он сам. Следуя стратегии индуктивного тематического анализа (Guest et al., 2013), мы воспользовались стандартной техникой кодирования, применяемой в рамках одной из традиций качественного исследования, – теоретизирования, основанного на данных (grounded theorizing) (Glaser & Strauss, 1967; Corbin & Strauss, 2008), чтобы минимизировать искажения при интерпретации материала. Анализ указанных произведений Веблена продолжался до теоретического насыщения. Удалось идентифицировать 11 смысловых категорий, соответствующих четырем «предрасположенностям» в соответствии с дискурсом Веблена (табл. 2)7.

Таблица 2

Операционализация смысловых категорий: поведенческие установки согласно концепции Веблена

Table 2. Operationalization of meaningful categories: behavioral patterns according to Veblen’s concept

|

Предрасположенность (тема) / |

Поведенческая установка (категория) / |

|

Продуктивные / Productive |

|

|

Родительство / Parental bent |

Забота о благосостоянии сыновнего поколения / Unselfish provision for posterity |

|

Предусмотрительность, умеренность, забота о завтрашнем дне / Guide of parsimony, thrift and prudence in consumption and spending |

|

|

Любознательность и стремление к овладению полезным знанием / Idle curiosity and learning of a pragmatic character |

Ценность полезного знания, умения, навыка / Pragmatic learning, technological knowledge, skills |

|

Созидательность и мастерство / Workmanship, proclivity |

Трудолюбие, честный добросовестный труд, достижение мастерства / Diligence, proclivity for taking pains to do something |

|

Рассудительность, рачительность в ведении хозяйства / Shrewd housekeeping |

|

|

Непродуктивные / Unproductive |

|

|

Себялюбие / Self-regard |

Беспечность в тратах, недальновидность, жизнь не по средствам / Improvidence, preceding consumption, living beyond means, debt captivity |

|

Стяжательство, скаредность; алчность, жажда наживы, корыстолюбие / Acquisitive motive |

|

|

Самодовольство, эгоцентричность / Self-aggrandizement, self-complacency, arrogance |

|

|

Хищнический мотив / Predatory or hostile exploit |

|

|

Зависть и жадность / Invidious comparison and greed |

|

|

Показной мотив / Conspicuousness, ostentation |

|

Источник: составлено авторами на основе (Veblen, 1904, 1918a, 1922, 1961; Веблен, 2022).

Source: compiled by the authors based on (Veblen, 1904, 1918a, 1922, 1961; Veblen, 2022).

3.2. Русский фольклор

Опираясь на идентифицированные категории, мы попытались оценить нормативные элементы экономической культуры, отраженные в русском фольклоре XIX в. Эмпирической базой стали пословицы и поговорки русского народа, собранные В. И. Далем (Даль, 1862). Выборку из 935 изречений мы подвергли дискурсивному и интерпретативному анализу. Его результат таков: традиционные поведенческие установки, характеризующие хозяйственный быт и трудовую деятельность русского народа, могут быть расценены как продуктивные, сообразующиеся с предрасположенностью к родительству, склонностью к созиданию и грамотному приложению знаний. Противопоставляются им проявления себялюбия, т. е. потребительство, стяжательство, праздность, опережающее, сиюминутное потребление, мотив создания внешнего впечатления и неразумность в тратах. Эти практики порицаются и высмеиваются (Верников, Курышева, 2023b).

Кроме того, исследование отношения к долгам и жизни не по средствам в русских пословицах и поговорках показало, что стереотипные представления могут быть неточными. Нормативная этика еще в середине XIX в. поощряла самообеспечение и самоограничение в потреблении и тратах, включая личную ответственность, умение жить по средствам, оставаться в границах, опираться на свои силы. И наоборот, народный дискурс осуждал опережающее и вообще чрезмерное потребление, равно как и показное потребление и расточительство (Верников, Курышева, 2023a).

3.3. Вовлечение людей в финансовые спекуляции

Та же методика была применена при поиске институций, которые становятся объектом манипулирования при вовлечении простых людей в финансовые спекуляции. Изучив дискурс, транслируемый через видеозаписи вебинаров четырех курсов по инвестированию для непрофессиональных инвесторов и текстовый материал семи телеграм-каналов на эту же тему, мы обнаружили, что способы вовлечения домохозяйств в финансовые спекуляции основаны на стимулировании ценностных установок, относящихся, по Веблену, к непроизводительным, подпитывающим себялюбие. Финансовые мошенники апеллируют к непродуктивным поведенческим установкам, распаляя в людях стяжательство и алчность, заставляя их пускаться в разнообразные авантюры, навязывая паразитические, хищнические и показные модели жизни и потребления. Уважение к производительному труду всеми силами вытравливается из сознания, его результаты обесцениваются, зато стимулируется стремление к незаслуженной прибыли, показная праздность и роскошная жизнь при минимизации трудозатрат (Верников и др., 2023).

3.4. Обсуждение результатов

Неточное понимание идей Веблена о различных предрасположенностях человека и мотивах экономического поведения (например, противопоставление традиционных институций технологии) родилось не в России, а было перенесено сюда из научной литературы. Но семя упало на добрую почву. Тем более что применение «дихотомичного» концепта Веблена к российским реалиям началось в такое время, когда «правилом хорошего тона» стала негативная характеристика институционального устройства нашей страны. Речь идет об этической направленности теоретизирования о традиционных укладах, о ценностных установках граждан вообще и российского населения в частности. Направленность доминирующего дискурса была вполне однозначной: найти черты «русской ментальности», которые можно выставить в нелицеприятном свете, чтобы дискредитировать, распространив на весь народ как некую константу. Оценка русского фольклора (равно как и православной религиозной этики, под значительным влиянием которой сформировался коллективный этос русского народа в дореволюционную (1917 г.) эпоху) по такой этической шкале дала бы парадоксальный результат: преобладают непродуктивные ценности (Ясин, 2003; Архипов и др., 2006).

Социокультурный контекст, в котором развивалась экономическая дисциплина, сам невольно подталкивал к искажению результатов. Вполне логично, что на таком фоне любой подход, включая «дихотомию» Веблена, а уж тем более Эйрса, начинал обслуживать идеологическую и политическую повестку. Смещение оценки неизбежно, если, например, высшим благом и самоцелью видится развитие капитализма или включение в «глобализацию» или финансовое развитие или рост иностранных инвестиций или рост количества материальных товаров в домохозяйстве, и желательно почаще сменяемых на новые, или еще что-то подобное. Каким-либо образом мешающие этому ценности и институции любого традиционного сообщества, особенно неевропейского и аграрного, объявляются «церемониальными», что имплицитно придает им отрицательную коннотацию.

Бывает и так, что применение этих подходов строится на инверсии идеи, заложенной Вебленом. Так, «открытость изменениям» (openness to change), одна из ключевых четырех базовых ценностей в методике, разработанной Ш. Шварцем (Sagiv & Schwartz, 2022), включает параметр гедонизма (hedonism), который операционализируется как собственное удовольствие и чувственное удовлетворение (pleasure and sensuous gratification for oneself). В работе Магуна и Руднева (2010) с сожалением констатируется, что «открытости» российскому народу пока недостает и до развитых стран он недотягивает, потому что здесь сильна противоположная ценность, которая носит название «сохранение». Операционализируется она в том числе через показатели «соответствия правилам, законам и формальным обязательствам», «избегания расстраивания или причинения вреда другим людям», «поддержания и сохранения культурных, семейных или религиозных традиций» (Sagiv & Schwartz, 2022). Видимо, мы должны считать эти черты отрицательными. (Для кого? Почему?) В парадигме и этике Веблена знаки оценки оказались бы, вероятно, противоположными. Поэтому мы видим в разработанном Вебленом подходе разумную альтернативу для изучения институционального устройства обществ, в особенности незападных.

Заключение

Мы проследили, как неточное толкование исходной концепции создает ошибочные смыслы, и как они укореняются и тиражируются при анализе фактического материала. Для иллюстрации мы взяли пример использования в научной литературе антитез, с помощью которых Веблен описывал роль производительных и непроизводительных установок в развитии сообществ.

В своей статье мы попытались описать основания эволюционной теории Веблена и отразить исходный смысл его теоретических построений, опиравшихся на противоположные категории.

Мы установили, что российские авторы со ссылкой на Торстейна Веблена, как правило, обсуждают взгляды Кларенса Эйрса. Например, в явном виде прослеживается отождествление традиционных ценностей с церемониальными, а технологических изменений – с прогрессивными. Отсюда проистекает и неточная гипотеза эмпирического исследования (если оно действительно проводится автором, что далеко не всегда имеет место). Происходят и искажение вебленовских идей, и в значительной степени подмена идеи институционального исследования, ведь анализ конкретных ценностных установок и поведенческих проявлений, доказывающих, почему их сочли церемониальными, отсутствует. Недостаточно четкое понимание вебленовских антитез может повлиять и на результаты эмпирического исследования, ведя к дальнейшему укоренению и тиражированию исходного недоразумения.

Выводы прикладных исследований при опоре на исходные тексты Веблена оказались совсем не такими, как при использовании подхода Эйрса и других «улучшателей» Веблена. Традиционные поведенческие установки относительно практик распоряжения личными ресурсами, включая потребление, заимствование и одалживание, обычно характеризуются в научных работах как церемониальные, хотя возвращение к исходному смыслу заставило бы описать их, скорее, как инструментальные. В том, какие из поведенческих установок были церемониальными, а какие инструментальными и помогающими сохраниться и выжить данному сообществу, надо внимательно разбираться в каждом отдельном случае.

Новизна работы в том, что мы пытаемся уточнить бытующее в российской литературе представление о смысле текстов Веблена. Она также и в том, что мы предлагаем аналитическую технику исследования поведения и лежащих в его основе ценностей и принципов – с опорой на работы самого Веблена. Применение дихотомии Веблена в качестве аналитического инструмента проиллюстрировано конкретным материалом: пословицами и поговорками, представляющими народный дискурс XIX в., и современной техникой манипулирования экономическим поведением людей для их вовлечения в финансовую спекуляцию. Наша методика помогла бы уменьшить предвзятость при интерпретации исследовательских данных и избежать приписывания им ложного смысла при формулировании исследовательских выводов.

Наконец, мы считаем, что теоретические построения Веблена способны послужить концептуальной основой для беспристрастного изучения институциональной эволюции обществ и составить разумную альтернативу популярным методикам межстрановых и межкультурных социоэкономических сопоставлений, тоже построенным по принципу дихотомии, но при этом абсолютизирующим западные ценности.

1 В то время у институционалистов было принято называть вещи своими именами. Индивидуализм считался не вполне удачным эвфемизмом эгоцентричности (Веблен, 2015, с. 173), а неоклассическую экономическую теорию окрестили гедонистической за сосредоточенность на мотиве удовлетворения потребителя (Veblen, 1961; Коммонс, 2007; Митчелл, 2009).

2 Некоторые исследователи говорили о противоположных категориях, которые использовал Веблен, как об «антиномиях» (Rosenberg, 1948, pp. 105–106; Mirowski, 1987, pp. 1021–1022).

3 Оценка идеологической беспристрастности «общепринятых» методик межстрановых сравнений и научной достоверности эмпирических результатов, получаемых при их применении, неоднозначна. Например, в рамках гранта РГНФ 14-33-01031 «Хозяйственная этика православных мирян в современной России. Социологический анализ» на уровне описания значимости проекта подвергалась сомнению научная ценность работ, прибегающих для описания хозяйственных установок к вторичным данным и косвенным показателям (отношение к демократии, иерархичность и т. п.). Выводы авторов таких исследований произвольно истолковывали те или иные традиционные нормы, в частности, религиозные установки христианства, как свидетельство «контрпродуктивности конфессии как таковой» (http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/ethic14).

4 Состав выборки: статьи в журналах, книги, материалы конференций, диссертации. Параметры поиска: в названии публикации, в аннотации, в ключевых словах, в полном тексте публикации. Дата формирования выборки: 14.10.2023.

5 Нам кажется, что охват населения образованием не обязательно коррелирует с распространением инструментальных образцов поведения, ведь образовательные практики, как следует из работ Веблена, могут в значительной мере основываться на церемониальных канонах (Veblen, 1922). В работе «Высшее образование в Америке: Меморандум о поведении бизнесменов в университетах» (Veblen, 1918b) Веблен разбирает, как проникновение «делового» стиля мышления (businesslike preconceptions, p. 98) и финансовых интересов в университеты превращает их деятельность в церемониальную. Этот аспект наследия Веблена актуален и сегодня. Важно и содержание образовательных программ, через которые могут транслироваться как производительные, так и непроизводительные установки.

6 Несмотря на обширность набора вебленовских антитез (табл. 1), лишь в одной работе (теоретической направленности) с опорой на «дихотомию» описана эволюция института собственности (статья 19).

7 Подробно техника анализа воспроизведена в рабочем досье (Верников, Курышева, 2023b).

Список литературы

1. Архипов, А. Ю., Зотова, Т. А., Евграфова, О. В., Королев, В. К. (2006). Экономическая культура. Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета. https://elibrary.ru/item.asp?edn=rewukl

2. Веблен, Т. (2015). Христианская мораль и конкурентная система. Идеи и идеалы, 7(4.1), 167–178. https://elibrary.ru/item.asp?edn=vibjtb

3. Веблен, Т. (2022). Экономическая теория дамского платья. Экономическая социология, 23(5), 37–44. https://doi.org/10.17323/1726-3247-2022-5-37-44

4. Верников, А. В., Кашапова, Э. Р., Курышева, А. А., Рыжкова, М. В. (2023). Дергая за нужные ниточки: как простых граждан вовлекают в финансовые спекуляции. В сб. Материалы VIII Межд. науч. конф. «Институциональная трансформация экономики: правила эффективной политики (Восточная конференция ITE-2023)» (с. 71–73). Новосибирск: НГУЭУ.

5. Верников, А. В., Курышева, А. А. (2023a). Отношение к жизни не по средствам в русских пословицах и поговорках. Экономическая социология, 24(3), 33–57. https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=ogzsgu

6. Верников, А. В., Курышева, А. А. (2023b). Русская традиционная экономическая культура с точки зрения концепции Веблена о поведенческих установках. Препринт ResearchGate № 373092979. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.20519.11683/4

7. Вольчик, В. В. (2008). Эволюция институтов постиндустриальной экономики в контексте дихотомии Веблена. Экономический вестник Ростовского государственного университета, 6(2), 53–65. https://elibrary.ru/item.asp?edn=jsirod

8. Вольчик, В. В., Кот, В. В. (2013a). Институциональные изменения в контексте модернизации хозяйственных порядков. Журнал институциональных исследований, 5(4), 36–57. https://elibrary.ru/item.asp?edn=rvgsph

9. Вольчик, В. В., Кот, В. В. (2013b). Институциональные изменения в периферийных регионах: роль гражданских институтов. Terra Economicus, 11(4), 12–35. https://elibrary.ru/item.asp?edn=rsxctp

10. Вольчик, В. В., Кривошеева-Медянцева, Д. Д. (2013). Институциональные условия инновационного развития российской экономики. Terra Economicus, 11(4.3), 18–26. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21515081

11. Вольчик, В. В., Маслюкова, Е. В., Демахина, О. В., Барунова, А. А. (2023). Технологические и институциональные изменения в контексте дихотомии Веблена. Journal of Economic Regulation, 14(1), 34–48. https://doi.org/10.17835/2078-5429.2023.14.1.034-048

12. Вольчик, В. В., Посухова, О. Ю. (2016). Прекариат и профессиональная идентичность в контексте институциональных изменений. Terra Economicus, 14(2), 159–173. https://doi.org/10.18522/2073-6606-2016-14-2-159-173

13. Вольчик, В. В., Ширяев, И. М. (2013). Институциональные изменения в периферийных регионах: роль социального капитала. Журнал экономической теории, 4, 148–157. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20926580

14. Вольчик, В. В., Ширяев, И. М. (2020). Дистанционное высшее образование в условиях самоизоляции и проблема институциональных ловушек. Актуальные проблемы экономики и права, 14(2), 235–248. https://doi.org/10.21202/1993-047x.14.2020.2.235-248

15. Даль, В. И. (1862). Пословицы русского народа. Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и проч. Москва: Императорское общество истории и древностей российских при Московском университете.

16. Даль, В. И. (1863). Толковый словарь живого великорусского языка. Часть первая. А–З. Соч. В. И. Даля. Ч. 1–4. Москва: Издательство общества любителей российской словесности, учрежденного при Императорском московском университете. Типография А. Семена.

17. Дубова, Ю. И., Нацубидзе, А. С. (2015). Институциональные основы постиндустриального общества. Актуальные вопросы современной науки, 1, 34–40. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23737721

18. Игнатова, Т. В., Черкасова, Т. П. (2011). Институциональные концепции экономического роста и их модернизации. Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС, 2, 57–67. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19029652

19. Коммонс, Дж. (2007). Институциональная экономика. Экономический вестник Ростовского государственного университета, 5(4), 59–70. https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalnaya-ekonomika-1

20. Литвинцева, Г. П. (1999). Введение в институциональную экономическую теорию. Новосибирск: Изд-во НГТУ.

21. Магун, В., Руднев, М. (2010). Базовые ценности россиян и других европейцев (по материалам опросов 2008 года). Вопросы экономики, 12, 107–130. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2010-12-107-130

22. Марчук, А. А. (2018). Взаимосвязь институционального и технологического развития экономики. Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: российский и зарубежный опыт, 15, 74–79. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32833598

23. Митчелл, У. (2009). Рациональность экономической деятельности. Теrrа Economica, 7(4), 80–88. http://dx.doi.org/10.24412/2073-6606-2009-4-80-88

24. Нуреев, Р. М. (ред.). (2008). Национальная экономика. Москва: Изд-во Российской экономической академии.

25. Нуреев, Р. М. (2010). Очерки по истории институционализма. Ростов н/Д: Содействие – XXI век; Гуманитарные перспективы.

26. Сизякина, М. С. (2008). Взаимосвязь технологического и институционального развития экономики. Экономический вестник Ростовского государственного университета, 6(4-4), 24–27. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18784290

27. Сизякина, М. С. (2010). Роль государства в снижении асимметричности институциональной и технологической структур экономики России. Journal of Economic Regulation, 1(1), 75–83. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=14316420

28. Сухарев, А. Н. (2022). Метод дихотомии в конструкции права. Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право, 4, 67–74. https://doi.org/10.26456/vtpravo/2022.4.067

29. Трещевский, Ю. И., Исаева, Е. М. (2012). Регион как институциональная система. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление, 1, 81–87. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17730334

30. Файзрахманов, М. Д. (2011). Роль инновационных отношений в обеспечении поступательной макроэкономической динамики. Сегодня и завтра российской экономики, 46, 41–43. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18246856

31. Шафиров, Л. А., Оганесян, А. А. (2013). Рационализация потребительского кредитования в интересах местного экономического развития сквозь призму институциональной экономической теории. Terra Economicus, 11(4.3), 27–42. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21515082

32. Щеголевский, В. А. (2011). Дихотомия рыночных и иерархических структур в теоретических взглядах Т. Веблена и Дж. Коммонса. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика, (2), 35–40. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16377390

33. Ясин, Е. Г. (2003). Модернизация экономики и система ценностей. Москва: ГУ ВШЭ.

34. Ayres, C. (1935). The Gospel of Technology. In: Kallen, H., Hook, S. (eds.) American Philosophy Today and Tomorrow. New York: Lee Furman, pp. 25–44.

35. Ayres, C. (1946). The Divine Right of Capital. Boston, MA, Houghton Mifflin.

36. Ayres, C. (2021). The Theory of Economic Progress. A Study of the Fundamentals of Economic Development and Cultural Change. Association for Evolutionary Economics.

37. Bijker, W., Hughes, T., & Pinch, T. (Eds.). (1993). The Social Construction of Technological Systems. Cambridge, MA: The MIT Press.

38. Bush, P. (1980). Analyzing the energy problem: Pecuniary logic versus institutional analysis, presented at the annual meeting of the Western Social Science Association, Albuquerque, New Mexico, 25 April 1980, p. 28.

39. Bush, P. (1983). An exploration of the structural characteristics of a Veblen-Ayres-Foster defined institutional domain. Journal of Economic Issues, 17(1), 35–66.

40. Bush, P. (1987). The theory of institutional change. Journal of Economic Issues 21(3), 1075–1116.

41. Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks, CA: Sage.

42. Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. New Brunswick, NJ: Aldine Transaction.

43. Gruchy, A. (1947). Modern Economic Thought. The American Contribution. New York: Prentice-Hall, Inc.

44. Guest, G., Namey, E., & Mitchell, M. (2013). Collecting Qualitative Data: A Field Manual for Applied Research. USA: Sage Publications, Inc.

45. Hodgson, G. (2004). The Evolution of Institutional Economics: Agency, Structure, and Darwinism in American Institutionalism. London: Routledge.

46. Jennings, A., & Waller, W. (1994). Evolutionary economics and cultural hermeneutics: Veblen, cultural relativism, and blind drift. Journal of Economic Issues, 28(4), 997–1030.

47. Latsis, J. (2010). Veblen on the machine process and technological change. Cambridge Journal of Economics, 34(4), 601–615.

48. Lawson, T. (2015). Process, order and stability in Veblen. Cambridge Journal of Economics, 39(4), 993–1030.

49. Mayhew, A. (1998). On the difficulty of evolutionary analysis. Cambridge Journal of Economics, 22, 449–461.

50. Mirowski, P. (1987). The philosophical bases of Institutionalist Economics. Journal of Economic Issues, 21(3), 1001–1038.

51. North, D., Wallis, J., & Weingast, B. (2009). Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. Cambridge: Cambridge University Press.

52. Rosenberg, B. (1948). Veblen and Marx. Social Research, 15(1), 99–117.

53. Sagiv, L., & Schwartz, S. (2022). Personal values across cultures. Annual Review of Psychology, 73(1), 517–546.

54. Veblen, T. (1904). The Theory of Business Enterprise. New York: Charles Scribner’s Sons.

55. Veblen, T. (1918a). The Instinct of Workmanship. New York: B.W. Huebsch.

56. Veblen, T. (1918b). The Higher Learning in America: A Memorandum on the Conduct of Universities by Business Men. N.Y.: B.W. Huebsch. https://afee.net/downloads/The_higher_learning_in_America.pdf.

57. Veblen, T. (1922). The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions. New York: B.W. Huebsch.

58. Veblen, T. (1961). The place of science in modern civilisation. In The Place of Science in Modern Civilisation and Other Essays by Thorstein Veblen (pp. 1–31). New York: Russel & Russel.

59. Volchik, V. (2011). Facilities of original institutional economics in research of institutional changes. Journal of Economic Regulation, 2(4), 24–38. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17305923

60. Waller, W. (1987). Ceremonial encapsulation and corporate cultural hegemony. Journal of Economic Issues, 21(1), 321–328.

61. Waller, W. (2022). Institutions, technology, and instrumental value: A reassessment of the Veblenian dichotomy. In Ch. Whalen (Ed.), Institutional Economics. Perspectives and Methods in Pursuit of a Better World (pp. 19–48). Routledge.

Об авторах

А. В. ВерниковРоссия

Верников Андрей Владимирович, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник

Web of Science Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/I-7868-2013

Scopus Author ID: 55203483300

г. Москва

А. А. Курышева

Россия

Курышева Анна Александровна, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник

Web of Science Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/L-8661-2013

Scopus Author ID: 57441723800

г. Ростов-на-Дону

Рецензия

Для цитирования:

Верников А.В., Курышева А.А. От теории к эмпирике и обратно: недоразумение вокруг «дихотомии Веблена». Russian Journal of Economics and Law. 2024;18(1):5-23. https://doi.org/10.21202/2782-2923.2024.1.5-23

For citation:

Vernikov A.V., Kurysheva A.A. From theory to empirics and back: A misunderstanding around the Veblenian dichotomy. Russian Journal of Economics and Law. 2024;18(1):5-23. (In Russ.) https://doi.org/10.21202/2782-2923.2024.1.5-23