Перейти к:

Рационализация труда как функция системного экономического мышления в условиях современных социально-трудовых отношений

https://doi.org/10.21202/2782-2923.2024.2.314-331

Аннотация

Цель: определение содержания концептов, позволяющих формализовать проблемное поле современных социально-трудовых отношений (СТО), и формирование решения проблемы регуляции СТО с точки зрения фактора рационализации.

Методы: содержательный анализ и систематизация материалов научных публикаций, включая логический, сравнительный и контекстуальный анализ; методы диалектического познания, системного анализа и синтеза, SWOTанализа, моделирования; структурный и системно-функциональный подход.

Результаты: на основе анализа публикаций зарубежных и отечественных авторов, рассматривающих различные аспекты определения и развития СТО, сформировано содержание концептов, отражающих явление в логике изменений, проблем и решений. Зафиксирована проблемная область понимания современных СТО, в рамках которого не дифференцируется потенциал рационализации в деятельности субъектов труда, что обусловливает сложности как в формализации некоторых актуальных проблемных аспектов, так и в формировании релевантных корректирующих предложений. Разработано решение, учитывающее ресурс экономического мышления ограниченно рациональных индивидов, что позволяет дополнить содержательную конструкцию понятия рационализации в контексте трудовой деятельности. С точки зрения сформированного теоретико-методологического инструментария раскрыты возможности улучшения адаптивности трудовых агентов в условиях изменений СТО и повышения конструктивного взаимодействия субъектов СТО в целом, а также показаны потенциальные направления научного поиска, касающиеся деятельности трудовых акторов как субъектов рационализации в условиях изменений.

Научная новизна: в статье разработан концепт рационализации труда как функции системного экономического мышления, с точки зрения которого становятся возможными компенсация ограниченной рациональности и тем самым повышение конструктивного взаимодействия субъектов СТО.

Практическая значимость: разработанные в статье положения могут быть использованы в научно-исследовательской работе при рассмотрении вопросов СТО и рационализации труда и в образовательной деятельности с точки зрения разработанной модели компетенций.

Ключевые слова

Для цитирования:

Богунов Л.А. Рационализация труда как функция системного экономического мышления в условиях современных социально-трудовых отношений. Russian Journal of Economics and Law. 2024;18(2):314-331. https://doi.org/10.21202/2782-2923.2024.2.314-331

For citation:

Bogunov L.A. Rationalization of labor as a function of systemic economic thinking under the modern social and labor relations. Russian Journal of Economics and Law. 2024;18(2):314-331. (In Russ.) https://doi.org/10.21202/2782-2923.2024.2.314-331

Введение

В современной мировой экономике происходят структурные сдвиги, вызванные интенсивным внедрением инновационных технологий в производственные и управленческие процессы. Такие новые решения предполагают развитие цифровой инфраструктуры и соответствующую модернизацию информационно-коммуникационных платформ, а значит, обновление систем управления в различных секторах экономики. В условиях активно меняющейся глобальной экономической среды Российская Федерация также стремится модернизировать свою экономику и сделать акцент на новых технологиях. Между тем в контексте актуальных технологических, социально-экономических преобразований наблюдается активная трансформация такого важного звена обеспечения национальной безопасности, как социально-трудовые отношения (далее – СТО), т. е. взаимодействия между государством, работодателями и работниками, возникающего в процессе организации и осуществления трудовой деятельности. Соответственно, остро стоит вопрос регуляции данных отношений, обеспечения их должного качественного уровня.

Однако проблема заключается в том, что само понятие СТО все еще является развивающимся, а по некоторым аспектам явно дискуссионным, что обусловливает сложности в эффективном регулировании данных отношений. Рабочая гипотеза состоит в допущении существования малоизученных проблемных зон, таких своеобразных «черных дыр» СТО, а вместе с тем в предположении о наличии адекватных решений, учитывающих фактор рационализации. Цель исследования: определить содержание концептов, позволяющих формализовать проблемное поле современных социально-трудовых отношений и предложить возможное решение с точки зрения фактора рационализации. Задачи исследования: а) осуществить анализ публикаций зарубежных и отечественных авторов на предмет формирования концептов, отражающих понимание актуальных социально-трудовых отношений; б) конкретизировать неразработанную проблемную область современных СТО; в) сформулировать допустимое решение, учитывающее фактор рационализации, раскрыть потенциальные перспективы.

С точки зрения обозначенной проблематики, цели и задач выстраивается следующая логическая последовательность изложения материала: введение, содержательные аспекты современных социально-трудовых отношений, «черная дыра» СТО, новые возможности СТО, заключение. Методы: содержательный анализ и систематизация материалов научных публикаций, включая логический, сравнительный и контекстуальный анализ; методы диалектического познания, системного анализа и синтеза, SWOT-анализа, моделирования; структурный и системно-функциональный подход. Выбор методов обусловлен продолжающимся, как было показано выше, становлением содержательных аспектов самого понятия СТО и, как следствие, сложностью конкретизации некоторых его проявлений. Это обусловило необходимость всестороннего анализа понимания феномена в современных исследованиях для дальнейшего синтеза решений.

Результаты исследования

1. Содержательные аспекты современных СТО

В процессе решения первой задачи автор обращался к таким базам данных рецензируемой научной литературы, как Web of Science, Scopus, РИНЦ, а кроме того, к доступным в Интернете архивам отдельных журналов. В обзоре, исходя из поставленной цели исследования, предполагалось отразить возможные проявления актуальных СТО и в этой связи особенности их определения у зарубежных и отечественных исследователей. На основе обозначенных методов была предпринята попытка учесть существующие различия в обозначении некоторых аспектов социально-трудовых отношений, прежде всего у иностранных авторов, и в процессе формирования концептов формализовать имеющиеся проявления в релевантной русскоязычной терминологии, сохраняя сущность понятий. При этом перед автором не стоял вопрос анализа статистических данных, а только, если такое имело место, фиксация результатов статистического анализа, обнаруженного в соответствующих публикациях, с целью их включения в формируемое содержание концептов.

Так, на примере США исследователями отмечается влияние современных технологических новаций на социально-трудовое взаимодействие между субъектами труда, на выбор профессии и профессиональную самореализацию индивидов, на перераспределение занятости в целом (Barany & Siegel, 2020). В этой связи D. Ray и D. Mookherjee подчеркивают важность изучения долгосрочных последствий автоматизации труда, а также изучения того, как именно информационно-технологический прогресс трансформирует СТО и, соответственно, каким образом современную трудовую деятельность сделать более релевантной актуальным социально-экономическим, технологическим тенденциям (Ray, Mookherjee, 2022. P. 1). Кроме того, исследователями отмечается снижение оплаты труда в некоторых отраслях даже при наличии высшего образования, а также при обслуживании процессов, постепенно замещаемых различными информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ), где в последнем случае наблюдается еще и снижение занятости (Gallipoli & Makridis, 2018. P. 91), в том числе в так называемых рутинных сферах деятельности, предполагающих непосредственный ручной труд (Cortes et al., 2017. P. 69).

Между тем некоторые авторы, вместо того чтобы определять современные трансформации СТО исключительно как потенциальные источники угрозы для занятости и заработной платы, предлагают позиционировать актуальные тенденции как возможные стимулы для повышения производительности (Sequeira et al., 2021. P. 108), для ликвидации устаревающих рабочих мест, увеличения профессиональной мобильности, открывающей новые возможности для субъектов труда и развития компетенции (Christenko, 2022). Однако подчеркивается важность разработки релевантных ситуации стратегий в области труда и занятости (Sequeira et al., 2021. P. 115), а также целесообразность сохранения баланса между принятием новых технологий и обеспечением социальной стабильности (Christenko, 2022).

В рамках Европейского союза исследователи, обращая внимание на влияние ИКТ на работников, отмечают возможный гармоничный характер такого сотрудничества даже в старшем возрасте. При этом М. Battisti и А. Gravina подчеркивают необходимость дальнейшего изучения вопросов интеграции ИКТ и непосредственного физического труда (Battisti & Gravina, 2021). В данном контексте на примере Германии обращается внимание, что только определенные виды работ могут быть заменены роботами, не охватывая целые профессии. Следовательно, как полагают исследователи, необходимо более тщательно подходить к обучению новым навыкам, учитывая разнообразие задач и профессиональных контекстов (Dengler & Matthes, 2018. P. 304).

На примере Швеции показано, что в условиях современных изменений СТО низкоквалифицированные работники имеют почти в два раза больший риск автоматизации их труда по сравнению с высокообразованными специалистами. Соответственно, возникает необходимость сбалансированного подхода к решению данной проблемы, учитывающего социальный аспект (Gardberg et al., 2020). Также на примере Дании исследователи обращают внимание, что изменения СТО требуют новой адаптации организационных и поведенческих аспектов (Holm et al., 2020). При этом опыт стран Северной Европы в целом подчеркивает важность определения средств адаптации трудовой деятельности к условиям современных трансформаций (Belloc et al., 2022).

Анализ актуального развития СТО в Китае указывает на поляризацию рынка труда, проявляющуюся в существенном изменении заработных плат рабочих с различной квалификацией, и подчеркивает необходимость разработки стратегий в подготовке кадров и переквалификации для сохранения конкурентоспособности работников и поддержания социальной стабильности (Wang et al., 2021). Обращается внимание, что в условиях внедрения современных ИКТ в бизнес также происходит уменьшение числа рабочих мест и сокращение заработных плат. В этой связи подчеркиваются важность баланса между автоматизацией и защитой интересов трудовых ресурсов, а также необходимость внимательного анализа влияния технологических инноваций на рынок труда и социально-трудовую динамику (Zhang et al., 2021. P. 156).

В целом отмечаем, что зарубежные исследователи подчеркивают значимость адаптации СТО к современным инновациям. Они исходят из того, что замещение человеческого труда автоматизированными системами есть процесс неизбежный, который следует рассматривать с точки зрения совместной работы человека и машины, а не как конкуренцию (Decker et al., 2017. P. 348). При этом прогресс в области искусственного интеллекта может качественно трансформировать СТО, а новые цифровые тенденции хотя и будут способствовать экономическому росту, но все же могут сказаться на увеличении социально-экономического, социально-трудового неравенства (Berg et al., 2018. P. 117). В этой связи подчеркивается важность грамотного управления компетенциями трудовых ресурсов в условиях технологического прогресса (Goos et al., 2019), где развитие социально-трудовых отношений в том числе должно сопровождаться процессами релевантной конвергенции физического труда человека и современных ИКТ (Klarl, 2022).

В представленном выше анализе и вместе с тем синтезе некоторых общих формулировок, конечно же, не могут быть отражены все зарубежные географические локации, но такой задачи и не стояло. Вместе с тем предполагалось зафиксировать разнообразие возможных проявлений современных СТО и их терминологическую формализацию. Можно сказать, что такой планируемый для последующей работы понятийный срез получен.

Анализ публикаций российских авторов также иллюстрирует ключевые проблемные аспекты. Исследователи отмечают негативные последствия для современных СТО в виде утраты рабочих мест из-за устаревших навыков и несоответствия требованиям инновационных технологий (Елескин, Кувакова, 2022. C. 124), увеличения разрыва между ценой труда и его реальной стоимостью (Макекадырова, Кравцевич, 2021. С. 59), несоответствия стратегий центров занятости потребностям рынка, ограниченного влияния профсоюзов (Ахмедов, Шубенкова, 2024. С. 11) и предлагают меры по введению независимой экспертизы условий труда (Калякулин, 2021. С. 73), а также по созданию более гибких трудовых условий (Ахмедов, Шубенкова, 2024. С. 20). Отмечается рост нестандартных форм занятости (временная, дистанционная, фриланс), создающих проблемы для социальной защиты, где предлагается разработка гибких форм трудового контракта, а также укрепление систем мониторинга и защиты прав таких работников (Ермакова, 2021. С. 38).

Как нами было представлено выше, зарубежные исследователи в контексте актуальных СТО немало внимания обращают на тенденции автоматизации и цифровизации. Анализ соответствующих процессов имеется и в работах отечественных авторов, где подчеркивается, что цифровая трансформация в Российской Федерации создает новые возможности для увеличения доходов, однако увеличивает и риски, а также отмечается не только изменение способов заработка, но и необходимость постоянного обучения и переобучения работников (Власов, Карташов, 2022. С. 22) для обеспечения устойчивого функционирования социальной сферы (Садовая, 2022. С. 37), а также гибкости в вопросах управления, сфокусированного на эффективном регулировании цифровых изменений в трудовой сфере (Вуколов, 2023. С. 24), формирования трудовой мобильности и улучшения качества жизни работников (Савельева, 2018. С. 935).

При этом отечественные исследователи особо анализируют процессы профессиональных изменений. Так, в условиях современной трансформации СТО предлагается разрешать возникающие противоречия с точки зрения формирования частных механизмов профессионального самоопределения, учитывающих выбор профессии, место работы, форму и вид занятости (Половинко, 2020. С. 111), подчеркивается важность мер по повышению адаптивности выпускников к требованиям современного рынка труда (Былков, 2021. С. 275), обращается внимание на развитие программ интеграции молодежи в сферу СТО (Ведехин, 2022. С. 60), в том числе посредством социального инвестирования, основанного на инфраструктурных и кадровых изменениях (Бородкина и др., 2022. С. 99). В то же время отмечается сохраняющийся разрыв между потенциально возможными инициативами и реальными проявлениями интереса молодежи к таким мероприятиям (Никулина, 2023. С. 561), что усугубляется нарастающей деиндустриализацией занятости и деквалификацией так называемых верхних профессиональных групп (Коленникова, 2023. С. 88).

В разрезе анализа публикаций зарубежных исследователей мы уже отмечали формализуемое авторами решение в виде формирования и развития релевантных актуальным социально-трудовым изменениям компетенций. В этой связи обратим внимание на статью I. Arif, где на примере 98 государств показывается увеличение спроса на новые компетенции, а также подчеркивается важность инвестиций в человеческий капитал (Arif, 2021). Потенциал компетентностного подхода в условиях актуальных изменений СТО также находится в сфере исследовательских интересов отечественных ученых, предлагающих развитие адаптации в условиях изменения СТО через использование нечетких моделей компетенций (Бандурин, 2023. С. 1005), формирование специальных сред для обучения персонала и новых подходов к оценке и развитию компетенций (Яркова и др., 2022. С. 2295), а также доказывающих, что формируемые сегодня компетенции должны соответствовать и актуальным требованиям, и будущим условиям СТО (Архипова, Пулявина, 2022. С. 1145).

Как было подмечено в проблемной области данного исследования, понятие «социально-трудовые отношения» все еще является развивающимся, а его трактовка в некоторых моментах продолжает оставаться дискуссионной. В этой связи на основе анализа обозначенных выше публикаций зарубежных и отечественных исследователей, сделанного посредством диалектического метода познания, автором сформировано три концепта: «изменения СТО», «проблемы, возникающие в процессе изменения СТО», «решение проблем, возникающих в процессе изменения СТО».

Концепт «изменения СТО». Автоматизация и развитие технологий изменяют характер современных социально-трудовых взаимодействий, уменьшая спрос на определенные виды работ, в частности, в так называемых рутинных сферах. В то же время происходит увеличение значимости работы на дому, удаленной работы, фриланса. Обозначенные тенденции ускорила и пандемия, привлекая внимание к данным моделям профессионально-трудовой самореализации. Соответственно, происходит перераспределение занятости, меняется ее структура.

С другой стороны, новые СТО требуют новых компетенций. Рынок труда все больше ценит специализированные навыки, адаптивность, способность к обучению и переквалификации, что становится особенно актуальным для современных выпускников, молодых специалистов. Вместе с тем с увеличением цифровизации и ИКТ возрастает значимость работы в сфере IT и развития сервисов искусственного интеллекта, что также меняет спрос на квалификационные требования, трансформируя актуальные социально-трудовые отношения.

Меняется значимость рабочей среды и корпоративной культуры. Работники и работодатели все чаще оценивают качество современных СТО с точки зрения баланса работы и личной жизни, возможностей профессионального и личностного роста, что отражается в политиках управления персоналом, в заработной плате, а также во многом в приоритетах современной молодежи как субъекта СТО. При этом акцентируется внимание на вопросах разнообразия стратегий включения акторов трудовой деятельности в производственное и управленческое взаимодействие, разнообразия моделей рабочих мест и оплаты труда в новых условиях.

Представленные изменения становятся фактором социально-экономических и социально-трудовых проблем, иллюстрация которых сделана далее.

Концепт «проблемы, возникающие в процессе изменения СТО». Нарастает поляризация рынка труда и неравенство в оплате труда, так как в результате внедрения современных ИКТ наблюдается перераспределение занятости и значительные изменения в оплате труда среди работников с различной квалификацией. Увеличивается разнообразие профессиональных контекстов, где работники должны быть готовы к решению новых для них задач, в том числе обусловленных развитием технологий. В этой связи возрастают риски утраты профессионального соответствия актуальным требованиям, так как работники, которые не проходят переквалификацию и у которых не развиваются новые умения и навыки, могут столкнуться с утратой собственной релевантности на рынке труда. Соответственно, увеличиваются риски потери работы, так как внедрение современных ИКТ, позволяющих автоматизировать трудовую деятельность, ведет к уменьшению числа рабочих мест в определенных профессиях и сегментах рынка труда, оказывающихся наиболее уязвимыми перед автоматизацией и технологическими изменениями.

На этом фоне формируются тенденции роста социально-экономического и социально-трудового неравенства, что во многом обусловлено неравномерной дифференциацией возможностей для работников разных квалификационных уровней, а также формируются потребности в новых стратегиях адаптации трудовых ресурсов, в новых подходах к подготовке кадров и переквалификации для всех категорий работников. Соответственно, более острой становится необходимость реформирования образовательных программ, где явно требуется приспособление последних к современным требованиям рынка труда и изменениям в технологической сфере. Формализуются проблема и потребность в новых исследованиях, обеспечивающих нахождение баланса между актуальными изменениями СТО и решениями, способствующими как росту производительности труда, так и защите интересов субъектов трудовой деятельности.

Между тем, отмечая изменения социально-трудовых отношений и конкретизируя в связи с этим возникающие проблемы, исследователи предлагают и возможные решения, которые, в свою очередь, также могут быть определены в качестве характеристик современных социально-трудовых взаимодействий.

Концепт «решение проблем, возникающих в процессе изменения СТО». Подчеркиваются необходимость стабильного мониторинга современных изменений СТО и важность постоянного исследования влияния геополитических, социально-экономических, информационно-технологических эффектов на рынок труда и трудовую деятельность. В этой связи обращается внимание на значимость учета взаимодействия между технологическими и организационными изменениями, синтетического изучения данных процессов, в том числе в контексте соблюдения баланса между внедрением технологий и защитой прав и интересов работников.

Предлагаются стратегии адаптации для различных категорий субъектов труда, учитывающие потребности специалистов разного уровня квалификации. Подчеркивается, что данные стратегии должны сопровождаться соответствующими решениями в организационном управлении и культуре. При этом адаптация трудовых ресурсов должна предполагать их приспособление к инновациям в технологической сфере, что справедливо будет включать в себя анализ конкретных трудовых задач для более точного представления о возможностях автоматизации и переквалификации.

Исследователями обращается внимание, что решение проблем должно быть системным, учитывающим как технологические, так и социальные аспекты при внедрении инновационных идей в трудовую сферу, подчеркивается важность мониторинга возможных социальных следствий. При этом большинство авторов сходятся в необходимости реформирования образовательных программ, учитывая современные тренды и потребности рынка труда. Последнее красноречиво находит свою реализацию в идеях формирования и развития новых компетенций, обеспечивающих эффективную трудовую деятельность в условиях актуальных изменений СТО.

Таким образом, в рамках первой задачи настоящего исследования резюмируем следующее: сформированные структурно-содержательные единицы (концепты), отражающие определенную совокупность представлений, мнений, конечно, не могут претендовать на максимально глубокий и всесторонний охват проблематики, но они позволяют зафиксировать общие тенденции понимания. В этой связи отметим, что современные СТО являют собой по-новому сложную динамику взаимодействий субъектов трудовой деятельности, где «снятие» процессов и явлений в разрезе изменений, проблем и решений позволяет зафиксировать основные сущностные моменты феномена и тем самым стимулировать дальнейшие исследования.

2. «Черная дыра» СТО

Итак, с точки зрения обозначенных содержательных аспектов ключевой характеристикой современных социально-трудовых отношений выступает трудовая активность соответствующих субъектов, которая, как обращают внимание исследователи, утрачивает свою адекватность, релевантность новой ситуации, модифицированным задачам. Можно сказать, что понижается экономическая полезность трудовой деятельности, имея в виду, что системообразующим элементом понимания субъекта труда выступает индивид, рационализирующий данную активность исходя из актуальных тенденций. В этой связи, исследуя содержательные аспекты СТО посредством метода SWOT-анализа и таким образом дополнительно их раскрывая и конкретизируя, например, в категориях сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз, зафиксируем следующие понятийные корреляции. Сильная сторона в смысле актуальных социально-экономических и трудовых динамик – это концепт изменений; слабая сторона – проблемы; возможности – решения проблем; а вот угрозы – это те проблемные аспекты СТО, которые имеются, но не решаются.

В экономической теории прослеживается особое видение экономического агента как стремящегося к максимизации утилитарных возможностей. Причем подобные тенденции просматриваются в том числе и в контексте агентно-ориентированного подхода, исследующего автономно действующих трудовых агентов, принимающих решения на основе собственного знания и правил поведения. Например, при оценке финансовых отношений между субъектами труда (Guilmi & Fujiwara, 2022. P. 346), в том числе с учетом поведения домохозяйств (Guerini et al., 2018. P. 82), при анализе отношений между компанией и работниками (Yu & Cho, 2018. P. 84), в частности, анализе поведения сотрудников в условиях организационного кризиса (Genqiang et al., 2024. P. 439), при исследовании совместной деятельности, выступающей инструментом рационализации труда, нивелирующим недоверие среди субъектов СТО (Otto, 2016. P. 28), а также в изучении поведения субъектов в сфере образования (Lu, 2018. P. 425).

Однако, следуя логике максимизации, индивид должен оптимизировать полезность своего труда, делая его максимально релевантным изменяющимся СТО. Между тем этого не происходит, а представленный выше анализ зарубежных и отечественных публикаций демонстрирует не только наличие проблем, которые могли бы быть решены таким образом, но и отсутствие ожидаемой рациональности у субъектов трудовой деятельности. В качестве возможного решения предлагается внешний агент, как правило, государство в лице его соответствующих институтов. Таким образом, с одной стороны, мы имеем так называемого максимально рационального субъекта трудовой деятельности, а с другой – отсутствие ожидаемых рационализаций со стороны индивидов. Более того, сама проблема предстает в завуалированном виде, где по умолчанию подразумевается максимальная рациональность компетентного внешнего агента. Такой подход где-то даже усугубляет ситуацию, в то время как актуальные трансформации СТО только нарастают.

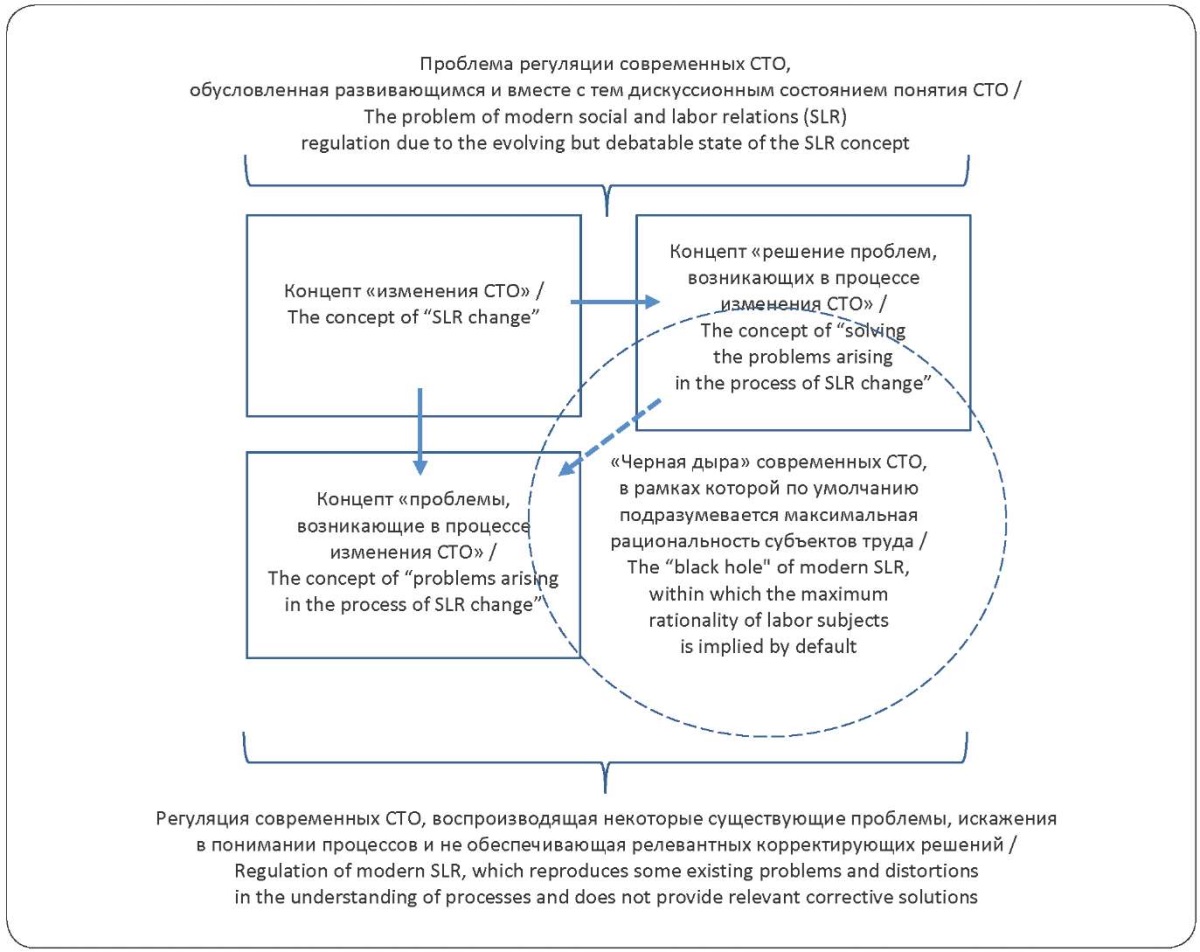

В этой связи можно сказать, что ситуация ожидания максимальной рациональности со стороны субъектов труда предстает своеобразной «черной дырой» современных СТО, которая обладает настолько сильным «гравитационным притяжением», что обусловливает решения, неизменно основанные на парадигме максимальной рациональности (в рамках такого подхода возможны, например, предположения, что инициативы, продуцируемые государственными институтами, возымеют планируемые эффекты, так как лягут на благодатную почву рационализирующих трудовых агентов), и «не возвращает» в виде обратной связи перманентно воспроизводимые искажения, такие своеобразные «социально-трудовые перверзии», которые не только не получают релевантных корректирующих предложений, но иной раз не могут быть даже адекватно формализованы. Данный теоретико-методологический аспект, не будучи проработанным в контексте содержания современных СТО, значительно обедняет само понятие, снижая его как исследовательско-прогностическую, так и практико-ориентированную ценность (рис. 1).

Рис. 1. «Черная дыра» понимаемой по умолчанию максимальной рациональности

субъектов труда в условиях СТО

Fig. 1. The “black hole” of the maximum rationality of labor subjects under SLR,

implied by default

3. Новые возможности СТО

Однако в экономической науке постепенно развивалось понимание, что максимально рациональный экономический человек – это в большей степени абстракция, нежели отражение реального положения дел. Это породило поиск решений и вылилось в появление того направления теорий, концепций, которое подвергало сомнению абсолютную, не знающую ошибок рациональность экономического человека и предлагало новые аспекты видения и объяснения его поведения. В данной статье мы не будем останавливаться на рассмотрении всего спектра материалов соответствующего характера. Однако обратим внимание, что на определенном этапе инициировалось движение исследовательской мысли не в направлении поиска новых данных, подтверждающих либо опровергающих идею максимальной рациональности, но от когда-то понимаемого максимизатора полезности человека экономического в сторону ограниченно рационального человека, а общий акцент в исследованиях рациональности был смещен от результатов выбора на сам процесс принятия решений. Было показано, что решения, принимаемые экономическими агентами, не являются полностью рациональными, что отражается в анализе познавательных способностей индивидов с точки зрения соответствующего экономического контекста.

Во многом вектор развития таких исследований заложил лауреат Нобелевской премии по экономике Г. А. Саймон, обосновавший понятие не максимальной, но ограниченной рациональности хозяйствующего субъекта, обусловленной имеющимися пределами когнитивного ресурса и, как следствие, проявляющейся в лимитированных возможностях обрабатывать информацию (Simon, 1959. P. 253). Соответствующие исследовательские акценты в работах различных авторов далее становились все заметнее. Было обращено внимание на важность психологических факторов и в этой связи так называемых эвристик и побочных эффектов в процессах принятия решений (Tversky & Kahneman, 1974. P. 1124); предложена формализация трех форм рациональности, где сильная форма может быть определена в качестве синонима максимальной рациональности, а вот так называемые полусильная и слабая формы отражают, по мнению автора, соответственно ограниченную и органическую рациональность (Williamson, 1985); использована идея неполной рациональности в объяснении поведения индивидов в условиях организаций, в частности, в раскрытии процессов согласования целей и задач (Cyert & March, 1992). Да и у российских авторов можно найти соответствующие суждения и исследования.

Так, в работе Г. Б. Клейнера представлен подробный анализ проявления особенностей принятия решений с точки зрения возможных альтернатив, а также рассмотрены факторы, обусловливающие нарушение рациональности в поведении индивидов (Клейнер, 2004. С. 51–65). При этом некоторыми авторами подчеркивается, что неверно рассматривать неполную рациональность в качестве частного случая, но следует говорить об ограниченной рациональности именно как о целостном проявлении (Тутов, Шаститко, 2005. С. 118). В свою очередь, С. Ю. Глазьев, анализируя актуальные проблемы в сфере экономики, также признает необходимость пересмотра базовых концепций неоклассической экономической теории и обосновывает необходимость реализации подходов, направленных на разрешение имеющихся противоречий и объяснение аномалий, остающихся вне поля зрения существующей экономической парадигмы (Глазьев, 2016. С. 5). И это лишь некоторые из исследований по соответствующей проблематике.

Таким образом, во-первых, ограниченную рациональность следует принимать как данность, а во-вторых – считаем целесообразным рассматривать данное явление в качестве объяснительного принципа ограниченных возможностей субъекта труда в рационализации собственной трудовой деятельности, где именно ситуация нарастания трансформаций СТО не позволяет так беспечно не замечать наличие проблем, обусловленных неоправданными ожиданиями полной рациональности субъектов труда, и потому так расточительно игнорировать имеющиеся потенциально развиваемые внутренние резервы самого рационализирующего индивидуального трудового агента. Однако в этой связи возникает вопрос о релевантном компенсаторном инструменте, который, с одной стороны, будет адекватно отражать суть потенциала рационализации, а с другой – благополучно нивелировать проявления так называемой ограниченности. Исходим из того, что в качестве такового может выступать надлежащим образом развитое экономическое мышление индивидов, т. е. с поправкой на искомую компенсацию когнитивной ограниченности.

В свое время автором уже делались публикации, где всесторонне рассматривалось понятие экономического мышления (Богунов, 2011, 2012, 2016, 2017). Поэтому в данной работе мы не будем подробно останавливаться на формализации всех содержательных аспектов и возможных различий в определениях, имеющих место у разных исследователей, а сразу зафиксируем, что общая логика понимания экономического мышления заключается в определении его в качестве процесса обобщенного и опосредствованного отражения экономической действительности. Однако обратим внимание на действительно имеющиеся слабые стороны явления, определяемые, например, в категориях инерционности, стереотипности, линейности и т. п., т. е. предрасположенности мыслить и анализировать экономические процессы, состояния в соответствии с имеющимися ментальными установками. Такой «баг» в процессе обобщенного и опосредствованного отражения часто рассматривается исследователями в контрасте с инновационным потенциалом, как это отражается, например, с точки зрения индивидуального экономического мышления в контексте современного инновационно-индустриального развития (Богунов, 2011. С. 126; 2012. С. 5), инновационного мышления в модернизации современной экономики России (Газизуллин и др., 2012. С. 25), особенностей развития экономического мышления и формирования его линейности в условиях высшего образования (Bock et al., 2014. P. 111), способности экономического мышления обеспечивать инновационные решения и управлять рисками (Pesaro, 2018. P. 249), а также в работах иных авторов.

Таким образом, с одной стороны, так обозначаемое инерционное, стереотипное, линейное экономическое мышление имеет свои ограничения и может трактоваться в качестве уже заявленной ограниченной рациональности экономических агентов, а значит, является малоэффективным инструментом для полного, адекватного отражения реальных экономических ситуаций, актуальных трансформаций СТО. С другой стороны, за экономическим мышлением сохраняется его трансформирующий, модифицирующий, инновационный потенциал, требующий своего раскрытия. Вместе с тем именно насущная потребность в компенсации ограниченной рациональности индивидуальных субъектов труда побуждает нас к поиску и определению того методологического инструментария, который позволит обеспечить искомую рационализацию трудовой деятельности. Исходим из того, что решение может быть найдено в системной организации экономического мышления.

Концепт «рационализация труда как функция системного экономического мышления». С точки зрения системной методологии, как это находим, например, в монографии И. К. Лисеева и В. Н. Садовского, посвященной рассмотрению идей и методов системного анализа в аспекте развития познания (Лисеев, Садовский, 2004), можно выделить два принципиально отличных подхода к определению природы системы. Первый подход, который обозначается как дескриптивный, заключается в том, что системность есть проявление сущности самой действительности и поэтому любое явление в мире есть система и может быть рассмотрено в качестве системы. Второй подход, определяемый как конструктивный, предполагает, что система формируется субъектом для реализации некоторой функции и удовлетворения соответствующих потребностей. Решая задачу обеспечения релевантного отражения изменяющихся СТО и поддержания необходимой полезности трудовой деятельности с точки зрения рационализации труда ограниченно рациональным индивидом, будем учитывать логику как дескриптивного, так и конструктивного подхода. При этом считаем возможным придерживаться определения системы как совокупности элементов, находящихся в соответствующих связях, отношениях и образующих определенную целостность1.

Соответственно, поскольку объектом рационализации является трудовая деятельность, то в первом случае будет оправданным говорить, что трудовая деятельность изначально представляет собой определенную систему; а во втором – что трудовая деятельность является потенциально определяемой в качестве системы. Имея в виду необходимость определения компенсаторного инструмента, который будет как отражать суть потенциала рационализации, так и нивелировать проявления ограниченности, а также основываясь на представленном ранее определении экономического мышления и рассмотренных аспектах системной методологии, предлагается говорить об обобщенном и опосредованном отражении экономической действительности в виде систем, что, в свою очередь, может быть определено в качестве совокупности компетенций системного экономического мышления.

Применяемый в данном вопросе компетентностный подход позволяет дополнить содержательную конструкцию понятия рационализации и, имея в виду известную ограниченность, говорить об определенных уровнях или степенях рационализации, следовательно, о компетенциях. Вместе с тем системный подход в виде соответствующей ментальной установки субъекта труда обеспечит искомую компенсацию ограниченной рациональности. Потому с позиции как дескриптивного, так и конструктивного подхода становится возможным формализовать надсистемы, подсистемы и элементы с выделением соответствующих структур и функций, т. е. определять и прорабатывать процессы и состояния СТО, в частности, трудовую деятельность отдельных субъектов, а также их действия и операции, не теряя понимания общего (системного) контекста ситуации.

В этой связи становится возможным говорить о следующей модели компетенций рационализации труда как функции системного экономического мышления:

– понимание развивающихся СТО не столько в качестве стихийных и случайных процессов, явлений, сколько в качестве системных закономерностей;

– конкретизация взаимосвязей между различными аспектами СТО, трудовой деятельности различных субъектов, отдельными действиями и операциями, результатами соответствующих активностей;

– формализация своей трудовой деятельности, своих роли и места в социально-трудовой системе как части целого;

– улучшение коммуникации индивида с иными субъектами труда, обусловленное более глубоким пониманием того, как различные элементы труда влияют друг на друга в рамках социально-трудовой системы;

– увеличение осознанности принимаемых решений, так как лучше будут пониматься причины актуальной полезности своих трудовых действий и лучше просчитываться последствия данных действий и выбираемой стратегии рационализации трудовой деятельности в целом;

– повышение эффективности использования ресурса собственной трудовой деятельности, в том числе финансовых, временных и прочих ресурсов, ввиду лучшего понимания взаимосвязей между различными аспектами СТО;

– увеличение адаптивности к изменениям в СТО, поскольку индивид, рассматривающий свою трудовую деятельность с системной точки зрения, может быть более гибким и релевантным актуальным изменениям в окружающей среде;

– повышение общего уровня удовлетворенности индивида своей трудовой деятельностью ввиду улучшенного понимания своего функционала в системе СТО в условиях социально-экономических трансформаций.

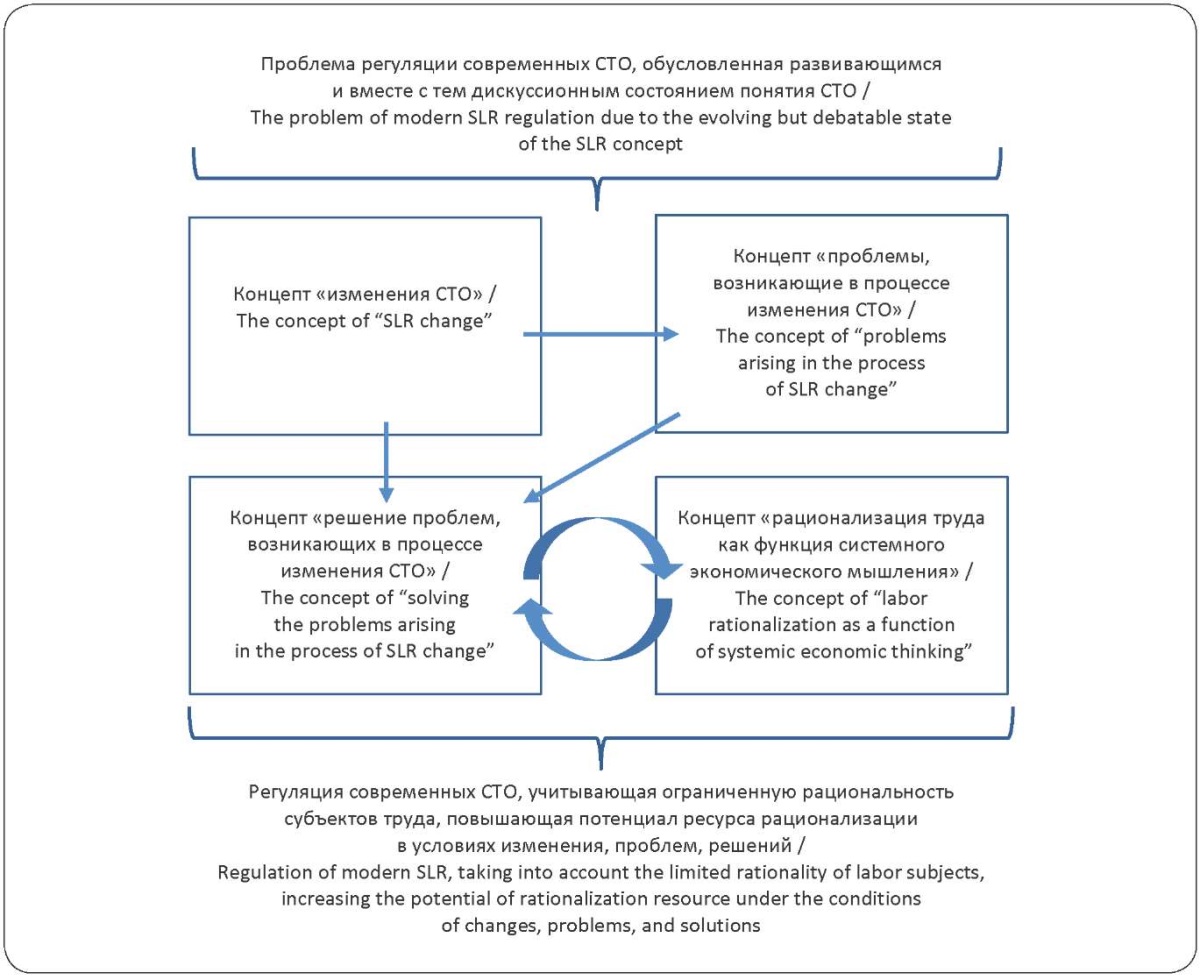

На основе сформированных в настоящем исследовании концептов получаем нижеуказанную модель диалектического познания современных СТО, учитывающую новые аспекты (рис. 2).

Рис. 2. Концепт «рационализация труда

как функция системного экономического мышления» в условиях СТО

Fig. 2. The concept of “labor rationalization

as a function of systemic economic thinking” under the SRL conditions

С точки зрения логики взаимодействия концептов «изменения СТО», «проблемы, возникающие в процессе изменения СТО», «решение проблем, возникающих в процессе изменения СТО», содержание которых сформировано на основе анализа работ зарубежных и отечественных авторов, а также концепта «рационализация труда как функция системного экономического мышления», раскрывающегося с точки зрения содержания соответствующих компетенций, синтезируем новые потенциально возможные решения проблем современных СТО.

Необходимость стабильного мониторинга современных изменений социально-трудовых отношений в условиях влияния геополитических, социально-экономических, информационно-технологических эффектов на рынок труда и трудовую деятельность в том числе реализуется самими индивидуальными трудовыми агентами как субъектами рационализации, обеспечивающей понимание развивающихся СТО в качестве системных закономерностей.

Всесторонний анализ взаимодействия между технологическими и организационными изменениями, синтетическое изучение данных процессов, в том числе в контексте соблюдения баланса между внедрением технологий и защитой прав, интересов работников, становятся доступными индивидам ввиду формализации своей трудовой деятельности как части целостной социально-трудовой системы, ввиду конкретизации взаимосвязей между трудовой деятельностью различных субъектов, сопровождаемой технологическими инновациями.

Предлагаемые стратегии адаптации для различных категорий работников в условиях изменения СТО будут учитывать способность индивидов к самостоятельной в контексте данных стратегий рационализации, где последняя может быть ориентирована на улучшение трудовых действий как с точки зрения управленческих взаимоотношений или реализуемых информационно-коммуникационных преобразований, так и с позиции организационной культуры в целом.

Координация и мониторинг возможных социальных последствий при внедрении инновационных идей в трудовую сферу становятся объектами рационализаторских воздействий, в том числе со стороны непосредственных индивидуальных субъектов труда, которые могут участвовать в процессах внедрения, предлагая свои варианты по совершенствованию рабочих процессов; выражать свои опасения и высказывать предложения относительно возможных негативных последствий нововведений; сотрудничать с коллегами и руководством в поиске решений по улучшению рабочей среды, управлению изменениями и социальной ответственностью; осуществлять наблюдение и непосредственно участвовать в координации изменений в организационной культуре, уровне удовлетворенности сотрудников, в вопросах снижения стресса и т. п.

Инициативы по реформированию образовательных программ исходя из современных трендов и потребностей рынка становятся объектами вовлечения непосредственных участников СТО (работодателей и работников), где новые возможности индивидов (системное экономическое мышление, компенсирующее ограниченную рациональность) в рационализации труда позволят им глубже осознавать актуальные социально-трудовые изменения, технологические инновации, требования к новым специализациям, в частности, со знанием дела изучать существующие образовательные программы и оценивать их соответствие современным потребностям рынка труда, продуктивно участвовать в работе по формированию учебных курсов, предлагать идеи для улучшения качества подготовки специалистов.

Процессы формирования и развития новых компетенций также становятся объектами непосредственной заинтересованности и вовлеченности индивидуальных агентов, которые, во-первых, будут иметь большую субъектность в освоении новых компетенций, необходимых для эффективной трудовой деятельности в актуальных условиях изменения СТО, а во-вторых, смогут более профессионально сопровождать инициативы по внедрению инноваций в образование, такие как онлайн-курсы, облачные технологии и пр.

Процессы управления знаниями в организациях получат более высокую степень эффективности ввиду того, что работники как непосредственные потребители и производители знания становятся более активными и продуктивными участниками его воспроизводства, во-первых, с большей полезностью осуществляя коммуникацию с работодателями и экспертами в своей отрасли, чтобы быть в курсе текущих потребностей и ожиданий рынка, а во-вторых, обмениваясь опытом и знаниями с коллегами и специалистами из разных сфер трудовой деятельности с целью разнообразия подходов к решению своих профессиональных задач.

Как видно, данные решения по сравнению с инициативами, представленными ранее в рамках концепта «решения проблем, возникающих в процессе изменения СТО» и сформированными без учета компенсаторного механизма ограниченной рациональности субъектов социально-трудовых отношений, обладают большим ресурсным потенциалом.

Заключение

Исходя из поставленной цели и сформулированных задач, конкретизируем следующие полученные результаты.

- На основе анализа публикаций зарубежных и отечественных авторов раскрыто, что в современной социально-экономической литературе сохраняются дискуссионные аспекты понимания СТО, а также имеют место малоизученные проблемные зоны, что вносит свой деструктивный вклад в общее определение феномена. Вместе с тем количество представленных в открытом доступе работ свидетельствует об актуальности и неизменной значимости обозначенной проблематики прежде всего с точки зрения эффективного развития национальных социально-экономических систем.

- Сформированы концепты («изменения СТО», «проблемы, возникающие в процессе изменения СТО», «решение проблем, возникающих в процессе изменения СТО»), содержание которых позволяет в снятом виде фиксировать общие тенденции понимания актуальных социально-трудовых взаимодействий. Результаты такого решения могут быть востребованы как учеными-исследователями в вопросах дальнейшего определения и формализации сущностных аспектов СТО, так и специалистами-практиками в организации непосредственного управления данными отношениями.

- Зафиксирована недостаточно исследованная проблемная зона современных СТО (так называемая черная дыра), а именно слабые и сильные стороны ресурса рационализации у индивидуальных субъектов трудовой деятельности, что обусловливает теоретико-методологическое «проседание» значительного пласта возможных формализаций проблемных аспектов, нивелирующих полезность как самого понятия СТО, так и потенциально важных решений. Сделанный автором акцент позволяет вернуть в фокус исследовательского внимания данную предметную область и обусловить новые перспективные направления научного поиска.

- Предложено собственное решение в виде концепта «рационализация труда как функция системного экономического мышления». Такой подход позволяет дополнить содержательную конструкцию понятия рационализации с точки зрения модели соответствующих компетенций и тем самым компенсировать в объективно допустимых пределах ограниченную рациональность субъектов труда, повышая в условиях изменений как адаптивность самих трудовых агентов, так и логику конструктивного взаимодействия субъектов СТО в целом.

- Показаны возможные направления решения актуальных проблем СТО, касающихся влияния среды на деятельность субъектов СТО, взаимодействия между актуальными технологическими и организационными изменениями, разработки стратегии адаптации для персонала, координации социальных следствий при внедрении инноваций, реформирования образовательных программ, развития компетенций, управления знаниями и пр. Решение, во-первых, представляет собой дополнение и развитие выводов, предложений, обозначенных в анализе работ зарубежных и отечественных авторов, а во-вторых, будет сопровождаться внедрением в трудовую практику качественно новых компетенций, что может обусловить большую эффективность данных инициатив ввиду более релевантной рационализации труда субъектами трудовой деятельности.

Вместе с тем, исходя из полученных результатов, можно ожидать развития следующих перспективных направлений научного поиска: а) анализ и выявление посредством сформированной в статье диалектической модели концептов СТО малоизученных проблемных зон и путей их решения; б) изучение влияния ограниченной рациональности на процессы воспроизводства проблем СТО и разработка в этой связи конструктивных предложений; в) развитие концепции рационализации труда как функции системного экономического мышления с учетом современных требований и вызовов в области экономики труда; г) уточнение практических инструментов формирования и развития компетенций системного экономического мышления, а также моделей их внедрения в практику; д) исследование (посредством разработанного в статье понятийного инструментария) методов и стратегий повышения эффективности трудовой деятельности в условиях быстро меняющихся СТО.

1. Садовский, В. Н. (2023). Система. Большая российская энциклопедия. https://bigenc.ru/c/sistema-4284c7

Список литературы

1. Архипова, С. М., Пулявина, Н. С. (2022). Постковидный мир. Влияние пандемии на рынок профессий и формирование профессиональных компетенций. Экономика, предпринимательство и право, 12(3), 1145–1158. https://doi.org/10.18334/epp.12.3.114331

2. Ахмедов, Ф. К., Шубенкова, Е. В. (2024). Инфраструктура рынка труда: типология и воздействие ее элементов на социально-трудовые отношения на рынке труда. Экономика труда, 11(1), 11–24. https://doi.org/10.18334/et.11.1.120139

3. Бандурин, А. В. (2023). Нечеткая модель компетенций в современных стартапах. Вопросы инновационной экономики, 13(2), 1005–1018. https://doi.org/10.18334/vinec.13.2.117778

4. Богунов, Л. А. (2011). Анализ структуры экономического мышления в аспекте современного инновационноиндустриального развития. Актуальные проблемы экономики и права, 4, 126–130.

5. Богунов, Л. А. (2012). Инновационное в индивидуальном экономическом мышлении: аспекты содержания, формирования и развития. Актуальные проблемы экономики и права, 3, 5–10.

6. Богунов, Л. А. (2016). Особенности экономического мышления менеджера. Управленец, 1, 32–36.

7. Богунов, Л. А. (2017). Развитие компетенции управленческого экономического мышления в условиях современной конкуренции (на примере менеджеров Северо-Казахстанской области). Современная конкуренция, 11(6), 102–114.

8. Бородкина, О. И., Старшинова, А. В., Архипова, Е. Б. (2022). Социальное инвестирование: проблемы и стратегии развития. Terra Economicus, 2, 99–110. https://doi.org/10.18522/2073-6606-2022-20-2-99-110

9. Былков, В. Г. (2021). Особенности преобразования трудового потенциала в процессе интеграции выпускников учебных заведений на рынок труда. Экономика труда, 8(3), 275–294. https://doi.org/10.18334/et.8.3.111859

10. Ведехин, А. Ю. (2022). Молодые специалисты на рынке труда: совершенствование мер поддержки в рамках программы содействия занятости. Труд и социальные отношения, 33(4), 60–70. https://doi.org/10.20410/2073-7815-2022-33-4-60-70

11. Власов, Н. С., Карташов, С. А. (2022). Анализ факторов, влияющих на рост доходов и увеличение сбережений населения в процессе цифровой трансформации экономики. Труд и социальные отношения, 33(3), 22–30. https://doi.org/10.20410/2073-7815-2022-33-3-22-30

12. Вуколов, В. Л. (2023). Цифровая экономика и рынок труда, цифровые технологии и трудовые отношения: взаимовлияние, особенности и тенденции развития. Социально-трудовые исследования, 50(1), 24–30. https://doi.org/10.34022/2658-3712-2023-50-1-24-30

13. Газизуллин, Ф. Г., Газизуллин, Н. Ф., Газизуллин, Т. Н. (2012). Инновационное мышление – непреложное условие модернизации современной экономики России. Проблемы современной экономики, 3, 25–26.

14. Глазьев, С. Ю. (2016). О новой парадигме в экономической науке. Государственное управление. Электронный вестник, 56, 5–39.

15. Елескин, С. Э., Кувакова, И. М. (2022). Инновационная экономика и гуманизация социально-трудовых отношений: проблемы и пути развития. Труд и социальные отношения, 33(5), 124–136. https://doi.org/10.20410/2073-7815-2022-33-5-124-136

16. Ермакова, М. Л. (2021). Современные тенденции развития трудовых отношений в России. Вестник Омского университета. Серия «Экономика», 2, 38–47. https://doi.org/10.24147/1812-3988.2021.19(2).38-47

17. Калякулин, Р. В. (2021). Независимая экспертиза условий труда как эффективный инструмент системы регулирования социально-трудовых отношений. Труд и социальные отношения, 32(6), 73–82. https://doi.org/10.20410/2073-7815-2021-32-6-73-82

18. Клейнер, Г. Б. (2004). Эволюция институциональных систем. Москва: Наука.

19. Коленникова, Н. Д. (2023). Профессиональные структуры «большой» и «малой» России: динамика общих контуров и специфика позиций. Terra Economicus, 21(3), 88–101. https://doi.org/10.18522/2073-6606-2023-21-3-88-101

20. Лисеев, И. К., Садовский, В. Н. (2004). Системный подход в современной науке: к 100-летию Л. фон Берталанфи. Москва: Прогресс-Традиция.

21. Макекадырова, А. С., Кравцевич, С. В. (2021). Разработка концептуальной модели влияния несовершенной конкуренции на воспроизводство рабочей силы и разработка системы мер по ее государственному регулированию. Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, 18(1), 59–72. https://doi.org/10.21686/2413-2829-2021-1-59-72

22. Никулина, Ю. Н. (2023). Карьерное развитие молодежи в экосистеме кадрового партнерства вуза. Лидерство и менеджмент, 10(2), 561–578. https://doi.org/10.18334/lim.10.2.117238

23. Половинко, В. С. (2020). Противоречия профессионального самоопределения: классификация и формы проявления. Вестник Омского университета. Серия «Экономика», 18(1), 111–125. https://doi.org/10.24147/1812-3988.2020.18(1).111-125

24. Савельева, Е. А. (2018). Цифровая организация труда: направления, принципы, подходы. Экономика труда, 5(4), 935–950. https://doi.org/10.18334/et.5.4.39642

25. Садовая, Е. С. (2022). Особенности регулирования социально-трудовых отношений в условиях цифровой экономики. Труд и социальные отношения, 33(5), 37–51. https://doi.org/10.20410/2073-7815-2022-33-5-37-51

26. Тутов, Л. А., Шаститко, А. Е. (2005). Ограниченная рациональность: проблемы системности определения в междисциплинарном контексте. Общественные науки и современность, 2, 117–127.

27. Яркова, С. А., Мельникова, Е. В., Якимова, Л. Д., Лубнин, А. О. (2022). Оценка реализации целевой модели компетенций в условиях технологических изменений. Экономика, предпринимательство и право, 8, 2295–2318. https://doi.org/10.18334/epp.12.8.115103

28. Arif, I. (2021). Productive knowledge, economic sophistication, and labor share. World Development, 139, 105303. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105303

29. Barany, Z. L., & Siegel, С. (2020). Biased technological change and employment reallocation. Labour Economics, 67, 101930. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2020.101930

30. Battisti, M., & Gravina A. F. (2021). Do robots complement or substitute for older workers? Economics Letters, 208, 110064. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.110064

31. Belloc, F., Burdin, G., Cattani, L., Ellis, W., & Landini, F. (2022). Coevolution of job automation risk and workplace governance. Research Policy, 51(3), 104441. https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104441

32. Berg, A., Buffie, E. F., & Zanna, L. (2018). Should we fear the robot revolution? (The correct answer is yes). Journal of Monetary Economics, 97, 117–148. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2018.05.014

33. Bock, D. D., Reeth, D. V., Minne, J., & Dooren, W. V. (2014). Students’ overreliance on linearity in economic thinking: An exploratory study at the tertiary level. International Review of Economics Education, 16(Part B), 111–121. https://doi.org/10.1016/j.iree.2014.04.004

34. Christenko, A. (2022). Automation and occupational mobility: A task and knowledge-based approach. Technology in Society, 70, 101976. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.101976

35. Cortes, G. M., Jaimovich, N., & Siu, H. E. (2017). Disappearing routine jobs: Who, how, and why? Journal of Monetary Economics, 91, 69–87. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2017.09.006

36. Cyert, R. M., & March, J. G. (1992). Behavioral Theory of the Firm. Wiley-Blackwell. Decker, M., Fischer, M., & Ott, I. (2017). Service Robotics and Human Labor: A first technology assessment of substitution and cooperation. Robotics and Autonomous Systems, 87, 348–354. https://doi.org/10.1016/j.robot.2016.09.017

37. Dengler, K., & Matthes, B. (2018). The impacts of digital transformation on the labour market: Substitution potentials of occupations in Germany. Technological Forecasting and Social Change, 137, 304–316. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.09.024

38. Gallipoli, G., & Makridis, C. A. (2018). Structural transformation and the rise of information technology. Journal of Monetary Economics, 97, 91–110. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2018.05.005

39. Gardberg, M., Heyman, F., Norbäck, P., & Persson, L. (2020). Digitization-based automation and occupational dynamics.

40. Economics Letters, 189. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2020.109032

41. Genqiang, L., Yueying, T., Yong, M., & Min, L. (2024). Change or paradox: the double-edged sword effect of organizational crisis on employee behavior. Journal of Organizational Change Management, 37(2), 439–462. https://doi.org/10.1108/JOCM-03-2023-0088

42. Goos, M., Rademakers, E., Salomons, A., & Willekens, B. (2019). Markets for jobs and their task overlap. Labour Economics, 61, 101750. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2019.101750

43. Guerini, M., Napoletano, M., & Roventini, A. (2018). No man is an Island: The impact of heterogeneity and local interactions on macroeconomic dynamics. Economic Modelling, 68, 82–95. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.05.004

44. Guilmi, C. D., & Fujiwara, Y. (2022). Dual labor market, financial fragility, and deflation in an agent-based model of the Japanese macroeconomy. Journal of Economic Behavior & Organization, 196, 346–371. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.02.003

45. Holm, J. R., Lorenz, E., & Nielsen, P. (2020). Work organization and job polarization. Research Policy, 49(8), 104015. https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.104015

46. Lu, C. (2018). Social status, compulsory education, and growth. Economic Modelling, 68, 425–434. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.08.013

47. Klarl, T. (2022). Fragile robots, economic growth and convergence. Economic Modelling, 112. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2022.105850

48. Otto, J. (2016). Participation constrained: Generating buy-in and rationalizing carbon forestry labor through participatory mapping in Southern Mexico. Geoforum, 76, 28–37. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2016.08.009

49. Pesaro, G. (2018). The contribution of the economic thinking to innovate disaster risk reduction policies and action. Smart, Resilient and Transition Cities, 31, 249–256. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811477-3.00031-6

50. Ray, D., & Mookherjee, D. (2022). Growth, automation, and the long-run share of labor. Review of Economic Dynamics, 46, 1–26. https://doi.org/10.1016/j.red.2021.09.003

51. Sequeira, T. N., Garrido, S., & Santos, M. (2021). Robots are not always bad for employment and wages. International Economics, 167, 108–119. https://doi.org/10.1016/j.inteco.2021.06.001

52. Simon, H. A. (1959). Theories of decision-making in economics and behavioral science. The American Economic Review, 3, 253–283.

53. Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: heuristics and biases. Science, 185(4157), 1124–1131. https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124

54. Wang, J., Hu, Y., & Zhang, Z. (2021). Skill-biased technological change and labor market polarization in China. Economic Modelling, 100, 105507. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.105507

55. Williamson, O. E. (1985). The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting. N. Y.: The Free Press.

56. Yu, J., & Cho, S. (2018). An evolutionary agent-based framework for modeling and analysis of labor market. Neurocomputing, 271, 84–94. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2017.01.111

57. Zhang, F., Meng, L., Sun, W., & Si, Y. (2021). Information technology and the labor market in China. Economic Analysis and Policy, 72, 156–168. https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.06.015

Об авторе

Л. А. БогуновКазахстан

Богунов Леонид Александрович, кандидат психологических наук, экономист

г. Петропавловск

Scopus Author ID: 57411919300

Web of Science Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/M-2448-2017

Рецензия

Для цитирования:

Богунов Л.А. Рационализация труда как функция системного экономического мышления в условиях современных социально-трудовых отношений. Russian Journal of Economics and Law. 2024;18(2):314-331. https://doi.org/10.21202/2782-2923.2024.2.314-331

For citation:

Bogunov L.A. Rationalization of labor as a function of systemic economic thinking under the modern social and labor relations. Russian Journal of Economics and Law. 2024;18(2):314-331. (In Russ.) https://doi.org/10.21202/2782-2923.2024.2.314-331