Перейти к:

Пространственный анализ потенциала умной специализации регионов России: выявление трансрегиональных центров роста

https://doi.org/10.21202/2782-2923.2025.3.545-571

Аннотация

Цель: разработка и апробация методики выявления трансрегиональных центров роста на основе умной специализации, позволяющей идентифицировать территориальные кластеры с высоким инновационным потенциалом и определить пространственные закономерности межрегионального взаимодействия в контексте обеспечения технологического суверенитета России.

Методы: исследование основано на комплексном анализе данных официальной статистики и экспертных оценок. Использованы методы конфирматорного факторного анализа для расчета интегрального индекса потенциала умной специализации, учитывающего научный потенциал, образовательную инфраструктуру, цифровизацию, инновационную активность, финансирование НИОКР, рынок труда, внешнеэкономическую деятельность и государственное регулирование. Для оценки пространственной автокорреляции применены глобальный и локальный индексы Морана, а также метод «горячих точек».

Результаты: установлена значительная пространственная автокорреляция между регионами России (глобальный индекс Морана – 0,457); выявлены 12 трансрегиональных центров роста первого порядка (Пермский край, Санкт-Петербург, Москва, Ульяновская, Самарская, Томская области, Республика Татарстан, Нижегородская, Калужская, Московская, Свердловская, Новосибирская области), 12 центров второго порядка и 28 территорий в зоне их влияния, формирующих ядро умной специализации России; определено, что наиболее устойчивые территориальные кластеры формируются при интеграции регионов с различными типами отраслевой специализации; для отдельных центров роста идентифицирован «эффект тени», препятствующий диффузии инноваций и трансферу технологий.

Научная новизна: разработана методика, объединяющая анализ индивидуальных характеристик региональных инновационных систем и сетевых эффектов пространственных взаимодействий. Впервые применен комплексный подход к оценке умной специализации с учетом межрегиональных связей, что способствует формированию адаптивной региональной политики.

Практическая значимость: методика позволяет дифференцировать меры государственной поддержки для территориальных кластеров. Результаты могут быть использованы при разработке стратегий пространственного развития и региональных программ инновационного роста. Выявленные центры роста служат основой для координации межрегиональных проектов и оптимизации ресурсного распределения.

Ключевые слова

Для цитирования:

Победин А.А. Пространственный анализ потенциала умной специализации регионов России: выявление трансрегиональных центров роста. Russian Journal of Economics and Law. 2025;19(3):545-571. https://doi.org/10.21202/2782-2923.2025.3.545-571

For citation:

Pobedin A.A. Spatial analysis of the smart specialization potential of Russian regions: identifying trans-regional growth centers. Russian Journal of Economics and Law. 2025;19(3):545-571. (In Russ.) https://doi.org/10.21202/2782-2923.2025.3.545-571

Введение

В условиях нестабильности глобального рынка, в том числе связанной с усилением торгового противостояния между странами (Дегтерев и др., 2021) и эскалацией санкционных мер давления (Pobedin, 2022; Победин, Федулов, 2023; Timofeev et al., 2024), приоритетом экономического развития России становится обеспечение национального технологического суверенитета как основы экономической безопасности страны (Афанасьев, 2022; Голова, 2022). При этом одним из препятствий научно-технического развития является высочайшая степень дифференциации российских регионов по развитию научной и образовательной инфраструктуры (Батракова, 2021), а также привлекательности для инвестирования в высокотехнологичные стартап-проекты, что снижает возможности экономического роста (Абрамов и др., 2022; Земцов, 2022) и цифровой трансформации (Земцов и др., 2022). Это требует модернизации инструментария региональной политики и пространственного регулирования (Победин, 2024b), механизмов межрегиональной научно-технологической кооперации и интеграции регионов в единую национальную инновационную систему.

Особую актуальность в контексте обеспечения технологического суверенитета приобретает необходимость преодоления системных вызовов, сопряженных с потенциальным переходом к парадигме Индустрии 6.0, характеризующейся формированием интеллектуально-технологической иммерсивной гиперсвязанности и физико-когнитивно-эмоционального слияния виртуальных двойников в рамках симбиотических киберсоциальных метаэкосистем (Бабкин и др., 2025). В данном контексте принципиальное значение приобретает необходимость интеграции регионального потенциала в единую архитектуру ЧИМЭ-конвергенции («человек» – «искусственный сверхинтеллект» – «метаэкосистема»), что требует разработки принципиально новых методологических подходов к формированию территориальных образований, способных обеспечить эффективную адаптацию региональных инновационных систем к экспоненциально ускоряющимся технологическим трансформациям (Кузьминых, Милицкая, 2022). Термины «Индустрия 6.0» и «ЧИМЭ-конвергенция» пока не получили широкого распространения в рамках экономической теории. Особенностью Индустрии 6.0 по сравнению с предшествующими этапами технологического развития является формирование среды, где происходит не просто интеграция технологий в человеческую деятельность, а качественная трансформация самих принципов существования социально-экономических систем через достижение синергетического эффекта от взаимодействия человека, искусственного интеллекта и материальной инфраструктуры в рамках единого метапространства. Концепция ЧИМЭ-конвергенции позволяет осуществить перестройку традиционных моделей инновационного развития на основе принципов самоадаптации и когнитивной пластичности территориальных экосистем, что создает возможность для опережающего реагирования региональных структур на новые технологические вызовы и формирования устойчивых конкурентных преимуществ в условиях глобальной технологической неопределенности.

К сожалению, существующие подходы к стимулированию инновационной активности хозяйствующих субъектов демонстрируют низкую результативность – менее 12 % отечественных предприятий декларируют вовлеченность в инновационную деятельность и лишь 5 % составляет доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции по РФ (Стрижакова, Стрижаков, 2023). Это определяет необходимость пересмотра административно-управленческих механизмов стимулирования инновационной активности и совершенствования бюджетных инструментов территориального выравнивания (Pobedin, 2024).

Перспективным подходом стратегического управления инновационным развитием регионов и повышения территориальной конкурентоспособности выступает концепция умной специализации (Победин, 2024a), направленная на выявление и развитие приоритетных видов экономической деятельности на основе уникальных региональных компетенций и ресурсного потенциала (Акбердина, Романова, 2021), формирование целостной экосистемы инноваций (Победин, Федулов, 2024), интегрирующей научно-исследовательский, производственный и образовательный потенциалы территорий в единый комплекс. Принципиальная особенность концепции умной специализации – акцент на необходимости комплексного учета взаимосвязей между территориальными системами различного уровня (Земцов, Баринова, 2016), что обусловливает потребность в разработке соответствующего методологического аппарата идентификации и оценки потенциала пространственных ядер и центров роста (Дружинин, Кузнецова, 2024).

Реализация концепции умной специализации в российских условиях требует учета специфики институциональной среды (Ленчук, 2022), структурных особенностей региональных экономических систем и характера межрегиональных взаимодействий (Еферин, Куценко, 2021; Климанов и др., 2021). Особую значимость приобретает исследование феномена «диффузии инноваций» и формирования территориальных инновационных кластеров, аккумулирующих потенциал умной специализации смежных регионов (Плисецкий, 2023). Ключевую роль в реализации отмеченных процессов выполняют трансрегиональные центры роста, определяемые автором как субъекты Российской Федерации, оказывающие мультипликативное влияние на социально-экономическое развитие сопредельных территорий посредством диффузии инноваций, трансфера технологий, стимулирования инвестиционной активности, формирования интегрированных производственно-логистических цепочек, развития транспортно-коммуникационной инфраструктуры и углубления кооперационных связей. Использование в качестве базовой территориальной единицы при выделении центров роста субъектов РФ связано с наличием у региональных органов власти широкого спектра административно-управленческих полномочий, доступом к значительным бюджетным ресурсам, в том числе в рамках федеральных целевых программ, а также расширенными возможностями по привлечению масштабных инвестиций и координации межрегиональных проектов (Крюков, Коломак, 2021), что в совокупности обеспечивает формирование в зоне влияния трансрегиональных центров единой экономической и научно-образовательной среды.

В рамках исследования тестируются следующие гипотезы: 1) существует статистически значимая пространственная автокорреляция между регионами России по показателям потенциала умной специализации; 2) регионы с высоким потенциалом умной специализации формируют территориальные кластеры, генерирующие положительные эффекты для смежных территорий; 3) регионы с различными типами отраслевой специализации в составе территориальных кластеров обеспечивают усиление инновационного потенциала кластерной системы в целом посредством диверсификации компетенций и механизмов межрегионального трансфера знаний и технологий.

Целью настоящего исследования являются разработка и апробация методики выявления трансрегиональных центров роста на основе умной специализации, позволяющей идентифицировать территориальные кластеры с высоким инновационным потенциалом и выявить пространственные закономерности межрегионального взаимодействия. Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 1) формирование системы показателей для комплексной оценки потенциала умной специализации региональных экономических систем; 2) расчет интегрального индекса потенциала умной специализации регионов России с применением процедуры факторного анализа; 3) выявление пространственных закономерностей распределения потенциала умной специализации на основе анализа пространственной автокорреляции; 4) идентификация и классификация трансрегиональных центров роста с учетом их влияния на территориально смежные регионы.

Теоретический обзор

Концепция умной специализации регионов, теоретический фундамент которой был заложен в работах Форея (Foray, 2015), Мак-Канна и Ортеги-Аргилеса (McCann & Ortega-Argilés, 2015), Бошмы (Boschma, 2013), а также исследованиях Каппелина (Cappellin, 2016), представляет собой инновационный подход к региональному развитию, основанный на выявлении и поддержке уникальных конкурентных преимуществ территорий с учетом их отраслевой структуры, научно-технического потенциала и институциональных особенностей (Акбердина, Романова, 2021; Мерзликина, 2021). В последние годы наблюдается существенная трансформация данной концепции, предполагающая расширение традиционного понимания умной специализации за счет включения аспектов межрегионального взаимодействия и формирования интегрированных пространственных систем (Лукин, 2022; Nikitaeva et al., 2022). Методологический инструментарий идентификации приоритетов умной специализации базируется на комплексном анализе отраслевой структуры региональных экономик, научно-технического потенциала территорий и институциональных условий инновационной деятельности, что особенно важно при адаптации данной концепции к российским условиям (Еферин, Куценко, 2021).

Адаптация концепции умной специализации к институциональным особенностям российской региональной экономики требует учета специфики национальной инновационной системы, характеризующейся значительной ролью государственного сектора в финансировании научных исследований, пространственной фрагментацией инновационных процессов и существенной дифференциацией регионов по уровню инновационного развития (Королева, Бессонов, 2021; Ускова, Секушина, 2021). Интеграция принципов умной специализации в механизмы регионального стратегического планирования предполагает формирование адаптированной методологии выявления приоритетных направлений развития, учитывающей как глобальные технологические тренды, так и специфические характеристики региональных экономических систем (Meyer, 2021; Nikitaeva et al., 2022).

В современных исследованиях особое внимание уделяется роли университетов и научно-образовательных центров в формировании приоритетов умной специализации (Mascarenhas et al., 2021; Pinto, 2024). Университеты рассматриваются как ключевые участники процесса «предпринимательского открытия», обеспечивающие генерацию знаний, подготовку квалифицированных кадров и трансфер технологий в региональную экономику (Давыдова, 2022; Неборский, 2021), определяя в рамках научных исследований перспективные направления специализации (Aralica et al., 2022). Интенсификация взаимодействия университетов и бизнеса в контексте умной специализации способствует повышению инновационной активности региональных экономических систем и формированию устойчивых конкурентных преимуществ территорий (Усманов и др., 2021; Aksoy et al., 2022).

Особую значимость в контексте развития методологии умной специализации приобретает проблематика цифровизации как фактора трансформации структуры региональной экономики (Абрамов, Андреев, 2023; Зубарева, 2021), при этом внедрение цифровых технологий в различные отрасли способствует повышению производительности труда, оптимизации бизнес-процессов и формированию новых возможностей для инновационного развития территорий (Zhuravlev & Glukhov, 2021; Иноземцев, Линкина, 2022). Идентификация приоритетных направлений межрегионального сотрудничества в сфере цифровизации представляется важным элементом формирования интегрированных инновационных систем на основе принципов умной специализации (Булетова, Губин, 2023).

Многие исследования в области умной специализации акцентируют внимание на необходимости развития соответствующих навыков и компетенций для реализации приоритетов территориального развития (Buyukyazici, 2023). Анализ взаимосвязи между приоритетами умной специализации, структурой региональной экономики и компетенциями рабочей силы позволяет выявить потенциальные несоответствия между существующими и требуемыми навыками, что является важным аспектом планирования образовательных программ и политики занятости (Гайнанов, Мигранова, 2020; Исачкова и др., 2020).

Особую актуальность в контексте умной специализации приобретает проблематика трансрегионального взаимодействия и формирования интегрированных территориальных систем (Лукин, 2022; Осовин, 2021). Выявление и анализ межрегиональных цепочек создания стоимости позволяет идентифицировать перспективные направления кооперации территорий с различными типами специализации, что способствует повышению конкурентоспособности региональных экономических систем (Nomaler & Verspagen, 2024).

Анализ существующих методических подходов к оценке инновационного потенциала территорий (Кудряков, Федотова, 2024; Летягина, Перова, 2021; Мерзлякова и др., 2022) свидетельствует о преобладании дискретных моделей, рассматривающих регионы как изолированные единицы анализа без должного учета сетевых эффектов и пространственных зависимостей, что препятствует выявлению свойств региональных инновационных систем, возникающих в результате межтерриториальных взаимодействий.

Проведенный анализ исследовательской проблематики в сфере умной специализации свидетельствует о необходимости разработки комплексного методологического аппарата выявления территориальных кластеров и центров роста, учитывающего не только индивидуальные характеристики региональных инновационных систем, но и сетевые эффекты пространственных взаимодействий между ними (Крюков, Коломак, 2021).

Материалы и методы

Методика, используемая в настоящем исследовании, состоит из двух ключевых этапов: 1) расчета суммарного индекса потенциала умной специализации регионов; 2) анализа системы межрегиональной зависимости по показателям потенциала умной специализации.

В исследовании использовались данные официальной статистики (официальный сайт Росстата1, Единая межведомственная информационно-статистическая система2), а также результаты оценки экспертами ВШЭ качества инновационной инфраструктуры регионов и регуляторной среды (Абашкин, 2021), анализ осуществлялся на основе данных за 2021 г. по 85 субъектам РФ.

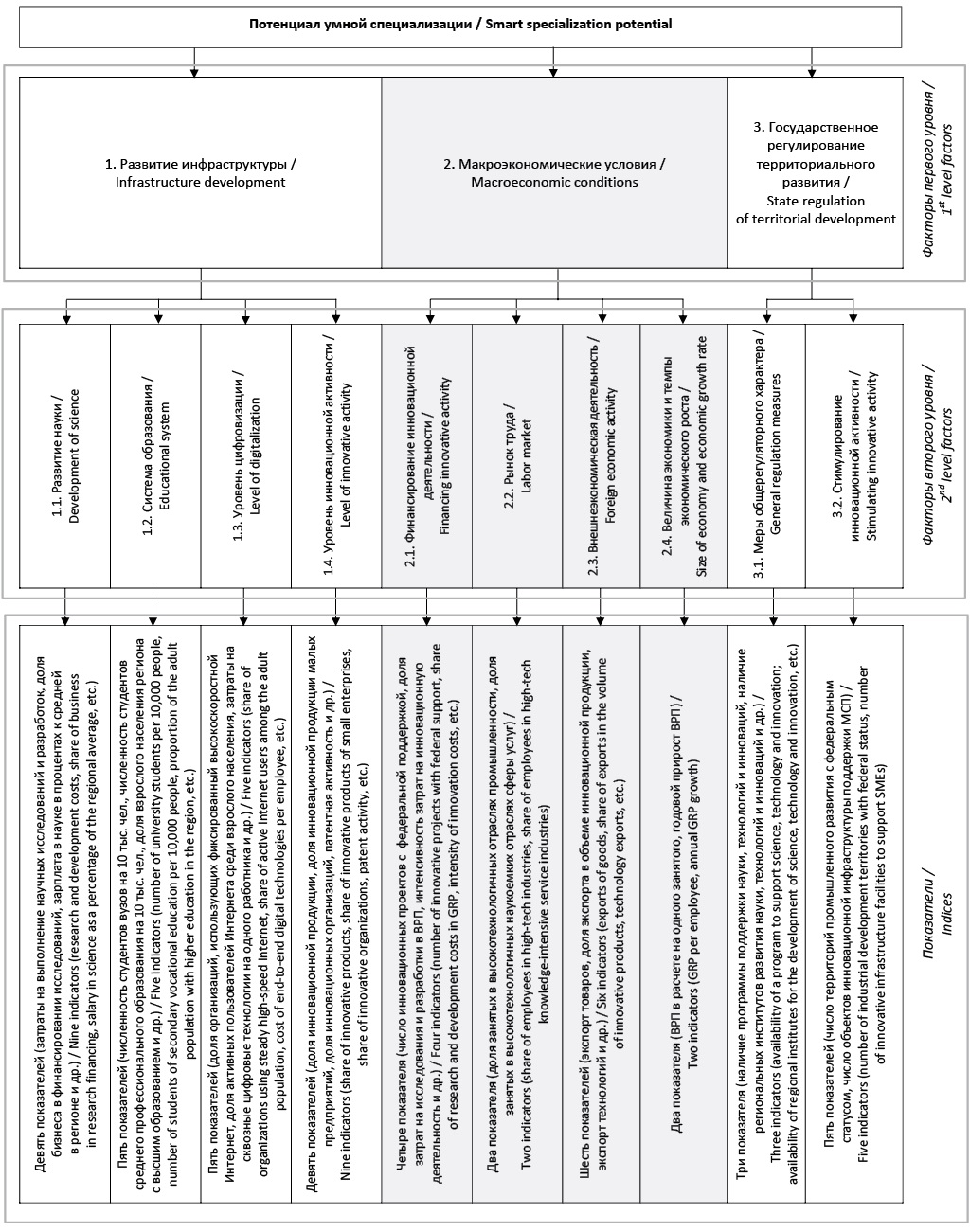

В рамках первого этапа, исходя из имеющихся в наличии данных официальной статистики и экспертного сообщества, были отобраны показатели социально-экономического развития регионов, значимые для формирования умной специализации. Показатели сгруппированы в зависимости от факторов, определяющих потенциал умной специализации: развития науки, образования, рынка труда, внешнеэкономической деятельности и т. д. Указанные факторы, в свою очередь, были объединены в рамках факторов второго уровня и отнесены к категориям: «развитие инфраструктуры», «макроэкономические условия» и «государственное регулирование» (рис. 1).

Рис. 1. Система показателей потенциала умной специализации регионов

Fig. 1. System of indicators of the regional smart specialization potential

Для определения значимости отдельных показателей и факторов была проведена процедура конфирматорного факторного анализа. Поскольку предварительный анализ данных показал, что по некоторым переменным распределение отличается от нормального, применялся метод диагонально-взвешенных наименьших квадратов (Diagonally Weighted Least Squares), рекомендованный для подобных случаев (Li, 2016).

Получены следующие значения параметров оценки: CFI = 0,991 (сравнительный индекс соответствия, пороговое значение >0,9), TLI = 0,991 (индекс Такера – Льюиса, пороговое значение >0,9), RMSEA = 0,0215 (среднеквадратическая ошибка аппроксимации, пороговое значение <0,05), что свидетельствует о высоком качестве факторной модели, на основе которой были рассчитаны субиндексы и индекс потенциала умной специализации в регионе. В качестве весовых коэффициентов были использованы абсолютные значения нормализованных факторных нагрузок, полученных в результате проведенного конфирматорного факторного анализа.

Для расчета сводного индекса потенциала умной специализации использована следующая система формул.

1. Расчет интегрального индекса потенциала умной специализации регионов:

I = A + B + 0,95 × С,

где A – субиндекс «Развитие инфраструктуры»; B – субиндекс «Макроэкономические условия»; C – субиндекс «Государственное регулирование территориального развития».

2. Субиндексы первого порядка.

2.1. Расчет субиндекса «Развитие инфраструктуры»:

А = 0,97 × S + 0,84 × E + D + 0,95 × V,

где S – субиндекс научного потенциала; E – субиндекс образовательного потенциала; D – субиндекс цифровизации; V – субиндекс инновационной активности.

2.2. Расчет субиндекса «Макроэкономические условия»:

B = 0,85 × F + L + 0,86 × T + 0,2 × G,

где F – субиндекс финансирования инноваций; L – субиндекс рынка труда; T – субиндекс внешнеэкономической деятельности; G – субиндекс величины экономики и роста.

2.3. Расчет субиндекса «Государственное регулирование территориального развития»:

C = R + 0,79 × P,

где R – субиндекс мер регулирования; P – субиндекс стимулирования инноваций.

3. Субиндексы второго порядка:

3.1. Расчет субиндекса научного потенциала:

S = 0,6 × s1 + 0,35 × s2 + 0,22 × s3 + 0,67 × s4 + 0,52 × s5 + 0,35 × s6 + 0,22 × s7 + 0,58 × s8 + 0,2 × s9 ,

где s1 – затраты на исследования и разработки на одного исследователя; s2 – доля бизнеса в финансировании исследований; s3 – зарплата в науке (% к средней по региону); s4 – доля занятых в сфере исследований; s5 – доля молодых исследователей; s6 – доля исследователей с ученой степенью; s7 – доля выпускников вузов, принятых в науку; s8 – доля выпускников, принятых в аспирантуру; s9 – публикационная активность.

3.2. Расчет субиндекса образовательного потенциала:

E = 0,69 × e1 +0,06 × e2 + 0,24 × e3 + 0,3 × e4 + 0,07 × e5 ,

где e₁ – численность студентов вузов на 10 тыс. чел.; e2 – численность студентов СПО на 10 тыс. чел.; e3 – охват непрерывным образованием; e4 – доля иностранных студентов; e5 – доля взрослых с высшим образованием.

3.3. Расчет субиндекса цифровизации:

D = 0,81 × d1 + 0,3 × d2 + 0,22 × d3 + 0,27 × d4 + 0,14 × d5 ,

где d1 – доля организаций с высокоскоростным Интернетом; d2 – затраты на цифровые технологии на работника; d3 – затраты на обучение цифровым навыкам; d4 – затраты на ПО и базы данных; d5 – доля активных пользователей Интернета.

3.4. Расчет субиндекса инновационной активности:

V = 0,48 × v1 + 0,23 × v2 + 0,23 × v3 + 0,68 × v4 + 0,61 × v5 +0,61 × v6 + 0,8 × v7 + 0,64 × v8 + 0,33 × v9 ,

где v₁ – доля инновационной продукции; v2 – инновации малых предприятий; v3 – инновации с российскими разработками; v4 – доля инновационных организаций; v5 – доля малых инновационных предприятий; v6 – техновооруженность исследователей; v7 – патентная активность; v8 – доля организаций с нематериальными активами; v9 – приобретение прав на интеллектуальную собственность.

3.5. Расчет субиндекса финансирования инноваций:

F = 0,87 × f1 + 0,85 × f2 + 0,74 × f3 + 0,34 × f4 ,

где f1 – число проектов с федеральной поддержкой; f2 – объем федерального финансирования; f3 – доля затрат на НИОКР в ВРП; f4 – интенсивность затрат на инновации.

3.6. Расчет субиндекса рынка труда:

L = 0,63 × l1 + 0,64 × l2,

где l1 – доля занятых в высокотехнологичной промышленности; l2 – доля занятых в наукоемких услугах.

3.7. Расчет субиндекса внешнеэкономической деятельности:

Т = 0,26 × t1 + 0,46 × t2 +0,59 × t3 +0,22 × t4 + 0,94 × t5 + 0,93 × t6 ,

где t₁ – экспорт товаров; t2 – несырьевой экспорт; t3 – экспорт услуг; t4 – доля экспорта инновационной продукции; t5 – патенты за рубежом; t6 – экспорт технологий.

3.8. Формула для расчета субиндекса величины экономики и роста:

G = 0,19 × g1 + g2 ,

где g₁ – ВРП на одного занятого; g₂ – годовой прирост ВРП.

3.9. Субиндекс мер общерегуляторного характера:

R = 0,4 × r1 + 0,4 × r2 + 0,67 × r3 ,

где r1 – наличие закона о науке и инновациях; r₂ – наличие региональной программы поддержки; r₃ – наличие институтов развития.

3.10. Формула для расчета субиндекса стимулирования инноваций:

P = 0,47 × p1 + 0,56 × p2 + 0,78 × p3 + 0,56 × p4 + 0,28 × p5 ,

где p1 – территории развития науки и технологий; p2 – территории научно-образовательной деятельности; p3 – территории инновационного развития; p4 – территории промышленного развития; p5 – объекты инфраструктуры поддержки малого бизнеса.

На основе значений сводного индекса и субиндексов, полученных с использованием предложенной методики, возможно не только проведение сравнительного анализа уровня инновационного развития регионов, но и выявление пространственных закономерностей межрегионального взаимодействия.

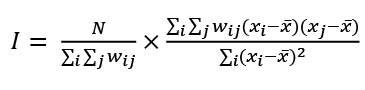

Для оценки пространственной автокорреляции использовался глобальный индекс Морана:

,

,

где I – глобальный индекс Морана; N – общее количество наблюдений; wi j – элемент матрицы пространственных весов, соответствующий паре наблюдений i и j; xi и xj – значения изучаемой переменной для наблюдений i и j; x – среднее значение переменной.

Для выявления групп пространственно связанных территориальных объектов (территориальных кластеров) используется локальный индекс Морана (Anselin, 1995; Chen, 2013):

,

,

где ILi – локальный индекс Морана; N – общее количество наблюдений; wi j – элемент матрицы пространственных весов, соответствующий паре наблюдений i и j; xi и xj – значения изучаемой переменной для наблюдений i и j; x – среднее значение переменной.

Индекс пространственной автокорреляции Морана (Anselin, 1988; Moran, 1948, 1950) определяет, в какой степени значение переменной (локализованное в пространственной системе координат) имеет сходство со значением этой же переменной, но локализованным в другой точке пространства. Показатель позволяет выяснить, распределены ли данные между пространственными единицами случайным образом (пространственно независимы) или имеются определенные закономерности. Индекс Морана может принимать значения в диапазоне от –1 до 1, нулевое значение будет означать случайное распределение данных: чем ближе к единице, тем выше значение пространственной автокорреляции, положительные значения указывают на пространственную концентрацию похожих значений показателя. В этом отношении матрица смежности представляется более предпочтительным вариантом, хотя ряд исследователей с успехом применяют как метод построения весов с помощью обратных расстояний (Павлов, Королева, 2014; Патракова, 2021; Шаклеина, Шаклеин, 2022), так и матрицу смежности (Артамонов и др., 2021; Булярский и др., 2017; Мосалёв, 2022). Среди зарубежных исследований также успешно применяются оба указанных варианта расчета матрицы весов – как с использованием обратных расстояний (Castelli & Parenti, 2020; Chen, 2023; Wang и др., 2023), так и на основе смежности (Bautista-Hernández, 2020; Jackson et al., 2010).

В настоящем исследовании применялась бинарная матрица смежности, где веса принимают значение 1, если два региона имеют общую границу, и 0 в противном случае.

Дополнительная верификация результатов исследования проводилась с помощью метода «горячих точек» (Павлов, Королева, 2014), предусматривающего распределение территорий на четыре кластера в зависимости от соотношения значений локального индекса пространственной автокорреляции в конкретном регионе и средневзвешенного значения показателя в сопредельных территориях. Регионы включаются в кластер «горячие точки» (HH), если они демонстрируют высокие значения показателя и окружены территориями с аналогично высокими значениями; «высокие в холодном окружении» (HL) – при высоких собственных значениях показателя, но в окружении территорий с низкими значениями; «низкие в горячем окружении» (LH) – при низких собственных значениях показателя в окружении территорий с высокими значениями; «холодные точки» (LL) – если и сам регион, и его соседи характеризуются низкими значениями анализируемого показателя.

Расчеты проводились с использованием среды Python и инструментария библиотек pandas (Python Data Analysis Library, v. 2.2.0), FactorAnalyzer (v. 0.5.1) и semopy (Structural Equation Models Optimization in Python v.2), при предварительной оценке моделей применялся пакет Mplus (v.7), для оценки автокорреляции использовалась библиотека PySAL v. 2.3.5 в среде Python.

Авторская методика анализа трансрегиональных центров роста на основе умной специализации существенно отличается от других используемых методических подходов (Абашкин, 2021; Бабикова, Федосова, 2021; Волкова, Романюк, 2023; Мерзлякова, Гончаров, 2022). Ключевой особенностью является акцент на пространственное взаимодействие и группировку регионов с использованием пространственной автокорреляции, что позволяет выявить зависимости между потенциалом умной специализации соседних территорий и идентифицировать территориальные кластеры с высоким потенциалом инновационного развития. Интеграция факторного анализа с пространственным моделированием обеспечивает переход от статического ранжирования регионов к выявлению динамических взаимосвязей между территориями, позволяя сформировать многоуровневую классификацию центров роста.

Результаты

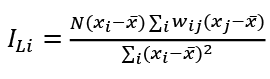

С использованием авторской методики для регионов РФ был рассчитан индекс потенциала умной специализации. Исходя из основных статистических характеристик массива полученных результатов (а также графического отображения в виде гистограммы), можно констатировать: значения индекса достаточно равномерно распределены вокруг среднего значения – 6,92 и медианы – 6,69 наряду с невысокими показателями асимметрии (0,30) и эксцесса (–0,04), распределение значений индекса достаточно близко к нормальному, что делает возможным использование этих данных для дальнейшего статистического анализа. Существенный размах значений индекса (минимум – 0,80, максимум – 14,29) в сочетании с высокими значениями показателя среднеквадратичного отклонения (2,73) и коэффициента вариации (39 %) позволяет констатировать наличие существенной территориальной дифференциации по потенциалу умной специализации между российскими регионами. Расчет статистических характеристик по всем субиндексам представлен в табл. 1.

Таблица 1

Основные статистические характеристики данных расчета субиндексов и сводного индекса потенциала умной специализации по субъектам РФ, 2021 г.

Table 1. Key statistical characteristics of the calculation of subindexes and composite index of smart specialization potential in the Russian Federation subjects, 2021

|

Индекс и субиндексы* / Index and subindices* |

Показатель / Indicator |

|||||||

|

Среднее / Average |

Стандартное откл. / Standard deviation |

Мин. / Min |

Макс. / Max |

Медиан. / Median |

Асим. / Asymmetry |

Эксцесс / Excess |

Коэффициент вариации / Variation coefficient |

|

|

I |

6,92 |

2,73 |

0,80 |

14,29 |

6,69 |

0,30 |

–0,04 |

0,39 |

|

C |

1,65 |

0,82 |

0 |

3,56 |

1,55 |

0,20 |

–0,73 |

0,50 |

|

B |

2,05 |

0,95 |

0,27 |

4,83 |

2,07 |

0,50 |

0,65 |

0,46 |

|

A |

3,31 |

1,19 |

0,20 |

6,29 |

3,14 |

0,15 |

–0,12 |

0,36 |

|

G |

0,40 |

0,16 |

0,05 |

1,07 |

0,37 |

1,17 |

3,27 |

0,41 |

|

L |

0,33 |

0,23 |

0 |

0,82 |

0,29 |

0,51 |

–0,76 |

0,69 |

|

P |

0,93 |

0,60 |

0 |

2,45 |

0,92 |

0,40 |

–0,54 |

0,64 |

|

F |

0,79 |

0,40 |

0 |

2,18 |

0,76 |

0,91 |

2,46 |

0,51 |

|

R |

0,91 |

0,44 |

0 |

1,46 |

0,79 |

-0,06 |

–0,94 |

0,48 |

|

D |

0,49 |

0,19 |

0 |

1,15 |

0,48 |

0,09 |

1,32 |

0,39 |

|

V |

1,72 |

0,67 |

0,19 |

3,34 |

1,72 |

-0,05 |

–0,49 |

0,39 |

|

S |

0,78 |

0,42 |

0 |

1,78 |

0,74 |

0,45 |

–0,34 |

0,53 |

|

T |

1,12 |

0,55 |

0,11 |

2,66 |

1,13 |

0,21 |

–0,05 |

0,50 |

|

E |

0,50 |

0,18 |

0,05 |

1,08 |

0,49 |

0,35 |

1,08 |

0,35 |

I – интегральный индекс потенциала умной специализации; C – субиндекс «Государственное регулирование территориального развития»; B – субиндекс «Макроэкономические условия»; A – субиндекс «Развитие инфраструктуры»; G – субиндекс величины экономики и роста; L – субиндекс рынка труда; P – субиндекс стимулирования инноваций; F – субиндекс финансирования инноваций; R – субиндекс мер регулирования; D – субиндекс цифровизации; V – субиндекс инновационной активности; S – субиндекс научного потенциала; T – субиндекс внешнеэкономической деятельности; E – субиндекс образовательного потенциала.

I – integral index of smart specialization potential; C – subindex “State regulation of territorial development”; B – subindex “Macroeconomic conditions”; A – subindex “Infrastructure development”; G – subindex of economy size and growth; L – subindex of labor market; P – subindex of innovation promotion; F – subindex of funding innovations; R – subindex of regulatory measures; D – subindex of digitalization; V – subindex of innovative activity; S – subindex of scientific potential; T – subindex of foreign economic activity; E – subindex of educational potential.

Среди субиндексов максимальная дифференциация наблюдается по фактору «Рынок труда» (коэф. вариации – 69 %), минимальная – по фактору «Развитие инфраструктуры». Наиболее существенное отклонение медианы от среднего наблюдалось по фактору «Меры общерегуляторного характера».

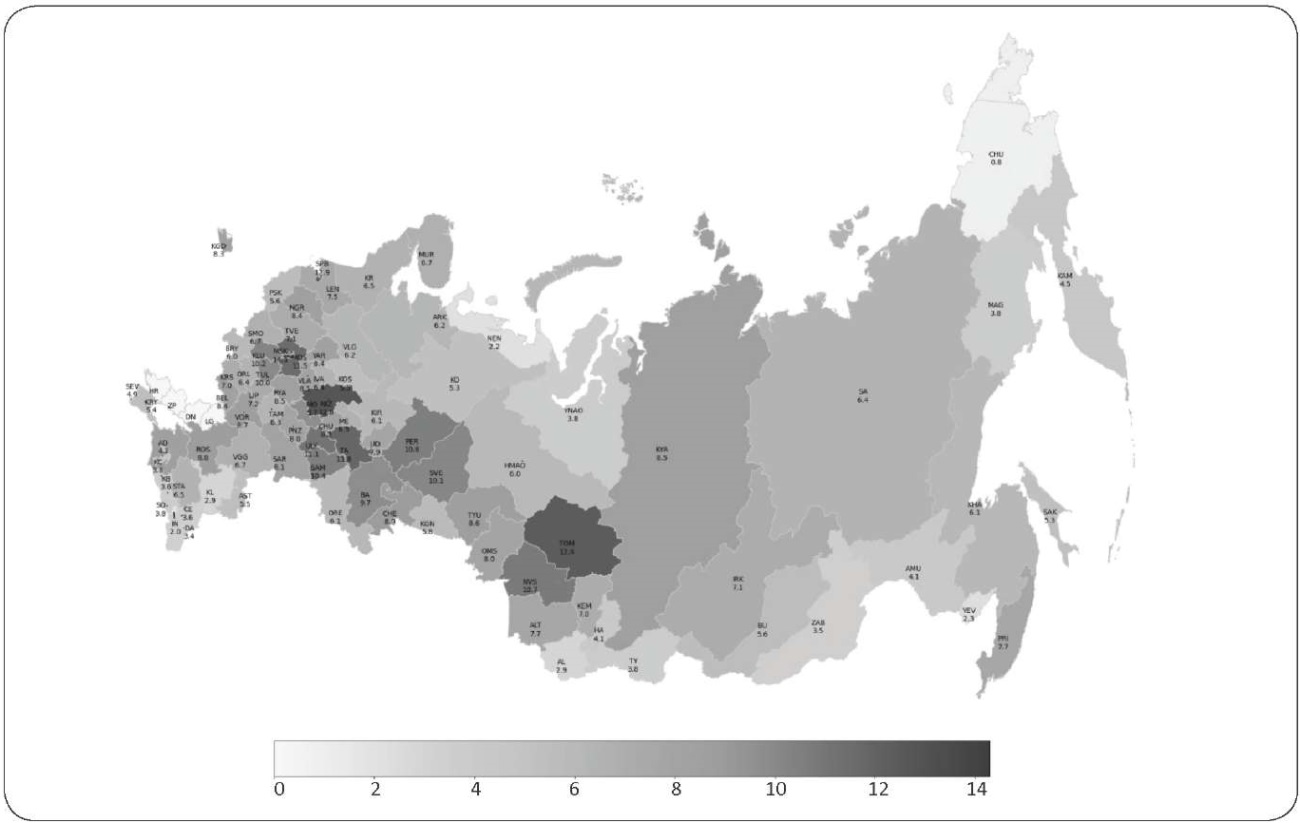

К лидерам по значению факторов, определяющих потенциал умной специализации, можно отнести территории, где сводный индекс превысил значение 10, к этой группе в РФ можно отнести 12 регионов: Москву, Санкт-Петербург, Нижегородскую и Томскую области, Республику Татарстан, Московскую, Ульяновскую, Новосибирскую области, Пермский край, Самарскую, Калужскую и Свердловскую области. Это территории, претендующие на роль трансрегиональных центров умной специализации. Примыкает к лидерам группа регионов, где значения индекса выше 8, но не достигли 10: Тульская область, республики Башкортостан, Мордовия, Челябинская, Ростовская, Воронежская, Тюменская области, Красноярский край, Рязанская, Новгородская, Ярославская, Белгородская области, Чувашская Республика, Калининградская, Владимирская и Саратовская области. Перечисленные регионы, в зависимости от пространственных характеристик, могут являться центрами экономического роста на основе умной специализации либо относиться к ядру экономического роста, сформировавшегося вокруг центров (рис. 2, 3).

Рис. 2. Распределение индекса потенциала умной специализации в субъектах Российской Федерации, 2021 г.

Fig. 2. Distribution of the index of smart specialization potential in the Russian Federation subjects, 2021

AD – Республика Адыгея; AL – Республика Алтай; ALT – Алтайский край; AMU – Амурская область; ARK – Архангельская область; AST – Астраханская область; BA – Республика Башкортостан; BEL – Белгородская область; BRY – Брянская область; BU – Республика Бурятия; CE – Чеченская Республика; CHE – Челябинская область; CHU – Чувашская Республика; DA – Республика Дагестан; IN – Республика Ингушетия; IRK –Иркутская область; IVA – Ивановская область; KAM – Камчатский край; KB – Кабардино-Балкарская Республика; KC – Карачаево-Черкесская Республика; KDA – Краснодарский край; KEM – Кемеровская область; KGD – Калининградская область; KGN – Курганская область; KHA – Хабаровский край; HMAO – Ханты-Мансийский автономный округ; KIR – Кировская область; HA – Республика Хакасия; KL – Республика Калмыкия; KLU – Калужская область; KO – Республика Коми; KOS – Костромская область; KR – Республика Карелия; KRS – Курская область; KRY – Республика Крым; KYA – Красноярский край; LEN – Ленинградская область; LIP – Липецкая область; MAG – Магаданская область; ME – Республика Марий Эл; MO – Республика Мордовия; MOS – Московская область; MSK – Москва; MUR – Мурманская область; NEN – Ненецкий автономный округ; NGR – Новгородская область; NIZ – Нижегородская область; NVS – Новосибирская область; OMS – Омская область; ORE – Оренбургская область; ORL – Орловская область; PER – Пермский край; PNZ – Пензенская область; PRI – Приморский край; PSK – Псковская область; ROS – Ростовская область; RYA – Рязанская область; SA – Республика Саха (Якутия); SAK – Сахалинская область; SAM – Самарская область; SAR – Саратовская область; SO – Республика Северная Осетия – Алания; SEV – Севастополь; SMO – Смоленская область; SPB – Санкт-Петербург; STA – Ставропольский край; SVE – Свердловская область; TA – Республика Татарстан; TAM – Тамбовская область; TOM – Томская область; TUL – Тульская область; TVE – Тверская область; TY – Республика Тыва; TYU – Тюменская область; UD – Удмуртская Республика; ULY – Ульяновская область; VGG – Волгоградская область; VLA – Владимирская область; VLG – Вологодская область; VOR – Воронежская область; YNAO – Ямало-Ненецкий автономный округ; YAR – Ярославская область; YEV – Еврейская автономная область; ZAB – Забайкальский край.

AD – Republic of Adygea; AL – Republic of Altai; ALT – Altai territory; AMU – Amur region; ARK – Arkhangelsk region; AST – Astrakhan region; BA – Republic of Bashkortostan; BEL – Belgorod region; BRY – Bryansk region; BU – Republic of Buryatia; CE – Chechen Republic; CHE – Chelyabinsk region; CHU – Chuvash Republic; DA – Republic of Dagestan; IN – Republic of Ingushetia; IRK – Irkutsk region; IVA – Ivanovo region; KAM – Kamchatka territory; KB – Kabardino-Balkarian Republic; KC – Karachay-Cherkess Republic; KDA – Krasnodar territory; KEM – Kemerovo region; KGD – Kaliningrad region; KGN – Kurgan region; KHA – Khabarovsk territory; HMAO – Khanty-Mansiysk autonomous okrug; KIR – Kirov region; HA – Republic of Khakassia; KL – Republic of Kalmykia; KLU – Kaluga region; KO – Komi Republic; KOS – Kostroma region; KR – Republic of Karelia; KRS – Kursk region; KRY – Republic of Crimea; KYA – Krasnoyarsk territory; LEN – Leningrad region; LIP – Lipetsk region; MAG – Magadan region; ME – Republic of Mari El; MO – Republic of Mordovia; MOS – Moscow region; MSK – Moscow; MUR – Murmansk region; NEN – Nenets autonomous okrug; NGR – Novgorod region; NIZ – Nizhny Novgorod region; NVS – Novosibirsk region; OMS – Omsk region; ORE – Orenburg region; ORL – Oryol region; PER – Perm region; PNZ – Penza region; PRI – Primorsky territory; PSK – Pskov region; ROS – Rostov region; RYA – Ryazan region; SA – Republic of Sakha (Yakutia); SAK – Sakhalin region; SAM – Samara region; SAR – Saratov region; SO – Republic of North Ossetia–Alania; SEV – Sevastopol; SMO – Smolensk region; SPB – Saint Petersburg; STA – Stavropol territory; SVE – Sverdlovsk region; TA – Republic of Tatarstan; TAM – Tambov region; TOM – Tomsk region; TUL – Tula region; TVE – Tver region; TY – Republic of Tyva; TYU – Tyumen region; UD – Udmurt Republic; ULY – Ulyanovsk region; VGG – Volgograd region; VLA – Vladimir region; VLG – Vologda region; VOR – Voronezh region; YNAO – Yamalo-Nenets autonomous okrug; YAR – Yaroslavl region; YEV – Jewish autonomous region; ZAB – Trans-Baikal territory

Рис. 3. Индекс потенциала умной специализации субъектов РФ, 2021 г.

Fig. 3. Index of smart specialization potential in the Russian Federation subjects, 2021

AD – Республика Адыгея; AL – Республика Алтай; ALT – Алтайский край; AMU – Амурская область; ARK – Архангельская область; AST – Астраханская область; BA – Республика Башкортостан; BEL – Белгородская область; BRY – Брянская область; BU – Республика Бурятия; CE – Чеченская Республика; CHE – Челябинская область; CHU – Чувашская Республика; DA – Республика Дагестан; DN – Донецкая область; HA – Республика Хакасия; HMAO – Ханты-Мансийский автономный округ; HR – Херсонская область; IN – Республика Ингушетия; IRK – Иркутская область; IVA – Ивановская область; KAM – Камчатский край; KB – Кабардино-Балкарская Республика; KC – Карачаево-Черкесская Республика; KDA – Краснодарский край; KEM – Кемеровская область; KGD – Калининградская область; KGN – Курганская область; KHA – Хабаровский край; KIR – Кировская область; KL – Республика Калмыкия; KLU – Калужская область; KO – Республика Коми; KOS – Костромская область; KR – Республика Карелия; KRS – Курская область; KRY – Республика Крым; KYA – Красноярский край; LEN – Ленинградская область; LG – Луганская область; LIP – Липецкая область; MAG – Магаданская область; ME – Республика Марий Эл; MO – Республика Мордовия; MOS – Московская область; MSK – Москва; MUR – Мурманская область; NEN – Ненецкий автономный округ; NGR – Новгородская область; NIZ – Нижегородская область; NVS – Новосибирская область; OMS – Омская область; ORE – Оренбургская область; ORL – Орловская область; PER – Пермский край; PNZ – Пензенская область; PRI – Приморский край; PSK – Псковская область; ROS – Ростовская область; RYA – Рязанская область; SA – Республика Саха (Якутия); SAK – Сахалинская область; SAM – Самарская область; SAR – Саратовская область; SEV – Севастополь; SMO – Смоленская область; SO – Республика Северная Осетия – Алания; SPB – Санкт-Петербург; STA – Ставропольский край; SVE – Свердловская область; TA – Республика Татарстан; TAM – Тамбовская область; TOM – Томская область; TUL – Тульская область; TVE – Тверская область; TY – Республика Тыва; TYU – Тюменская область; UD – Удмуртская Республика; ULY – Ульяновская область; VGG – Волгоградская область; VLA – Владимирская область; VLG – Вологодская область; VOR – Воронежская область; YNAO – Ямало-Ненецкий автономный округ; YAR – Ярославская область; YEV – Еврейская автономная область; ZAB – Забайкальский край; ZP – Запорожская область.

AD – Republic of Adygea; AL – Republic of Altai; ALT – Altai territory; AMU – Amur region; ARK – Arkhangelsk region; AST – Astrakhan region; BA – Republic of Bashkortostan; BEL – Belgorod region; BRY – Bryansk region; BU – Republic of Buryatia; CE – Chechen Republic; CHE – Chelyabinsk region; CHU – Chuvash Republic; DA – Republic of Dagestan; DN – Donetsk region; HA – Republic of Khakassia; HMAO – Khanty-Mansiysk autonomous okrug; HR – herson region; IN – Republic of Ingushetia; IRK – Irkutsk region; IVA – Ivanovo region; KAM – Kamchatka territory; KB – Kabardino-Balkarian Republic; KC – Karachay-Cherkess Republic; KDA – Krasnodar territory; KEM – Kemerovo region; KGD – Kaliningrad region; KGN – Kurgan region; KHA – Khabarovsk territory; KIR – Kirov region; KL – Republic of Kalmykia; KLU – Kaluga region; KO – Komi Republic; KOS – Kostroma region; KR – Republic of Karelia; KRS – Kursk region; KRY – Republic of Crimea; KYA – Krasnoyarsk territory; LEN – Leningrad region; LG – Lugansk region; LIP – Lipetsk region; MAG – Magadan region; ME – Republic of Mari El; MO – Republic of Mordovia; MOS – Moscow region; MSK – Moscow; MUR – Murmansk region; NEN – Nenets autonomous okrug; NGR – Novgorod region; NIZ – Nizhny Novgorod region; NVS – Novosibirsk region; OMS – Omsk region; ORE – Orenburg region; ORL – Oryol region; PER – Perm region; PNZ – Penza region; PRI – Primorsky territory; PSK – Pskov region; ROS – Rostov region; RYA – Ryazan region; SA – Republic of Sakha (Yakutia); SAK – Sakhalin region; SAM – Samara region; SAR – Saratov region; SEV – Sevastopol; SMO – Smolensk region; SO – Republic of North Ossetia–Alania; SPB – Saint Petersburg; STA – Stavropol territory; SVE – Sverdlovsk region; TA – Republic of Tatarstan; TAM – Tambov region; TOM – Tomsk region; TUL – Tula region; TVE – Tver region; TY – Republic of Tyva; TYU – Tyumen region; UD – Udmurt Republic; ULY – Ulyanovsk region; VGG – Volgograd region; VLA – Vladimir region; VLG – Vologda region; VOR – Voronezh region; YNAO – Yamalo-Nenets autonomous okrug; YAR – Yaroslavl region; YEV – Jewish autonomous region; ZAB – Trans-Baikal territory; ZP – Zaporozhie region.

Распределение лидеров (с индексом 10 и более) неравномерно по различным федеральным округам РФ (табл. 2), наибольшее количество таких территорий расположено в Приволжском федеральном округе (пять регионов), три региона – из Центрального ФО, два – из Сибирского ФО и по одному из Северо-Западного и Уральского. В Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах вообще не нашлось таких регионов, что подтверждает высокий уровень территориальной дифференциации, наблюдаемой как по субъектам РФ, так и федеральным округам.

Таблица 2

Распределение регионов с высоким потенциалом умной специализации по федеральным округам РФ

Table 2. Distribution of the regions with high smart specialization potential by the Russian federal districts

|

№ |

Федеральный округ / Federal district |

Субъекты РФ со значением индекса потенциала умной специализации >10 / Russian Federation subjects with the index of smart specialization potential >10 |

|

1 |

Центральный / Central |

Калужская область, Московская область, г. Москва / Kaluga region, Moscow region, Moscow |

|

2 |

Северо-Западный / North-West |

г. Санкт-Петербург / Saint Petersburg |

|

3 |

Южный / South |

– |

|

4 |

Северо-Кавказский / North-Caucasian |

– |

|

5 |

Приволжский / Volga |

Республика Татарстан, Пермский край, Нижегородская, Самарская, Ульяновская области / Republic of Tatarstan, Perm region, Nizhny Novgorod region, Samara region, Ulyanovsk region |

|

6 |

Уральский / Ural |

Свердловская область / Sverdlovsk region |

|

7 |

Сибирский / Siberia |

Новосибирская, Томская области / Novosibirsk region, Tomsk region |

|

8 |

Дальневосточный / Far East |

– |

Отставание территорий Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного округов по уровню инновационного развития, к сожалению, носит хронический характер. В исследовании А. К. Луковцевой (2011), анализирующей параметры инновационного потенциала по данным 2000 и 2009 гг., территории перечисленных выше округов также отмечаются среди наиболее отстающих по таким показателям, как число организаций, выполняющих исследования и разработки; удельный вес организаций, выполняющих инновационную деятельность; численность персонала, занятого исследованиями и разработками; численность исследователей с учеными степенями, затраты на НИОКР и затраты на технологические инновации. По мнению Луковцевой, среди причин неэффективного использования инновационного потенциала в отстающих округах, в частности Южном, – доминирование инвестиций в сырьевые отрасли (другие части экономики оказываются недостаточно конкурентоспособны по финансовым результатам), нескоординированность инновационных структур (в том числе дублирование функций отраслевых и вузовских подразделений, отсутствие эффективного взаимодействия власти, науки и бизнеса в инновационной сфере, недостаточное развитие инновационной инфраструктуры). К сожалению, большинство из указанных проблем остаются актуальными. С. В. Губарьков и Е. С. Тихомирова, рассматривая состояние инновационной среды в регионах Дальневосточного федерального округа, отмечают «слабую степень развития данного направления, несмотря на активную государственную инвестиционную политику и привлечение инвесторов в регион» (Губарьков, Тихомирова, 2020), перспективы решения проблем авторы также видят в развитии инновационной инфраструктуры, расширении стимулирующих мер со стороны государства и повышении качества инновационной политики регионов.

При анализе результатов расчета индекса потенциала умной специализации просматривается значительная неоднородность регионов РФ по данному показателю и достаточно выраженная группировка территорий с высокими значениями индекса (более 8) вокруг регионов-лидеров. Выделяются группы регионов с более высокими значениями индекса в Северо-Западном, Центральном ФО, две группы в Приволжском, Уральском (с частью территории Приволжского ФО) и в Сибирском ФО. Для подтверждения гипотезы о территориальной кластеризации по потенциалу умной специализации был проведен анализ пространственной автокорреляции (табл. 3).

Таблица 3

Расчет и оценка значимости глобального индекса Морана (по индексу потенциала умной специализации, субъекты РФ, 2021)

Table 3. Calculation and assessment of the global Moran index (by the smart specialization potential index, Russian Federation subjects, 2021)

|

Показатель / Indicator |

Значение / Value |

|

Глобальный индекс Морана / Global Moran's index |

0,457 |

|

z-статистика / z-statistic |

6,044 |

|

p-значение / p-value |

< 0,001 |

Как следует из данных табл. 3, расчет показывает значительную положительную автокорреляцию, z-статистика и p-значение подтверждают статистическую значимость, следовательно, можно констатировать, что в РФ наблюдается существенное трансрегиональное влияние по факторам, определяющим потенциал умной специализации, гипотезу о наличии территориальной кластеризации по рассматриваемому признаку следует считать подтвержденной.

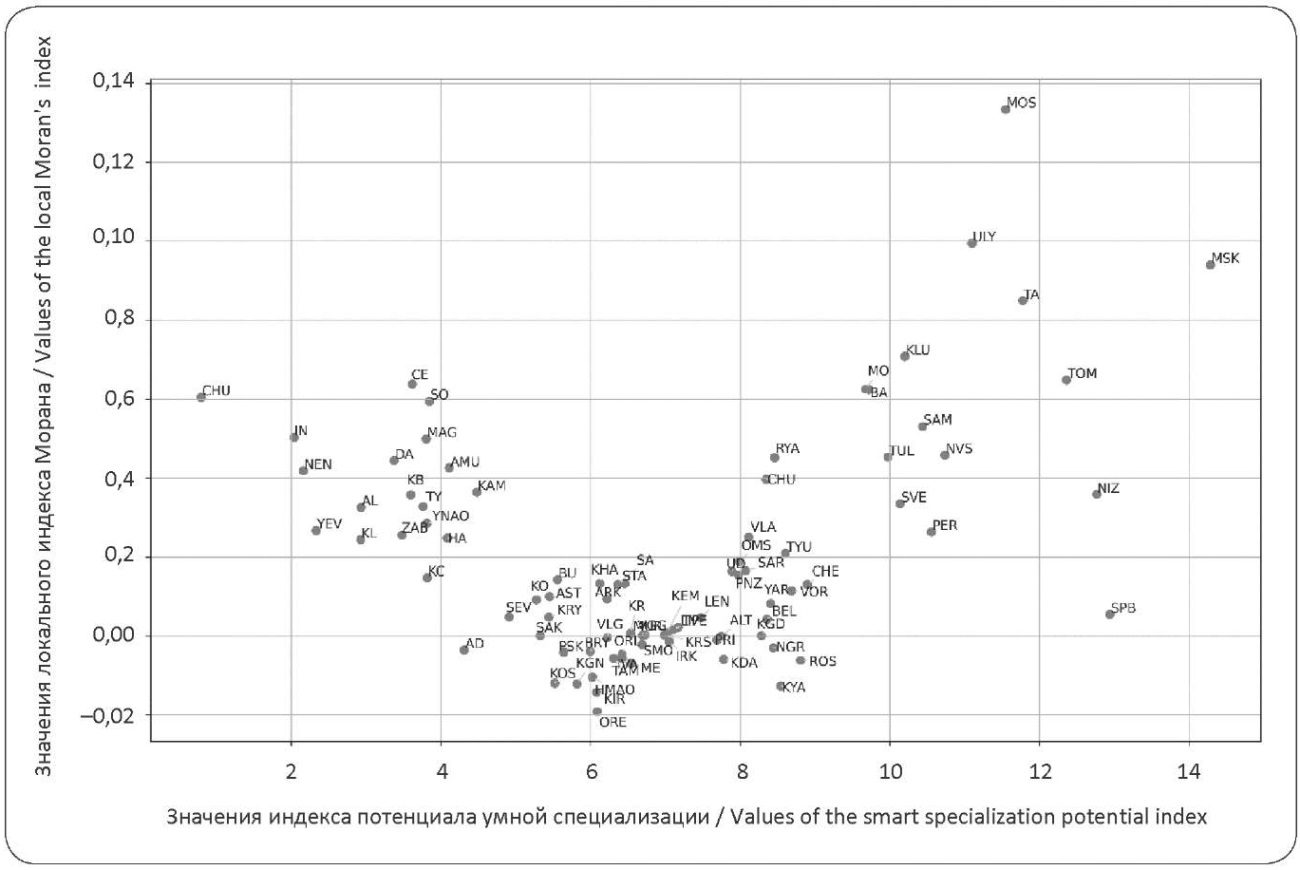

Визуализация пространственной автокорреляции представлена на диаграмме рассеяния, где четко заметен тренд, положительный наклон линии тренда (соответствует значению рассчитанного индекса Морана) свидетельствует о наличии прямой зависимости значений индекса потенциала умной специализации в территориально близких субъектах РФ.

Для уточнения состава и границ ядер умной специализации для каждого из анализируемых субъектов РФ был рассчитан локальный индекс Морана. Визуализация расчетов локального индекса Морана по субъектам РФ представлена на рис. 4.

Рис. 4. Диаграмма рассеяния по значениям локального индекса Морана и индекса потенциала умной специализации по субъектам РФ (2021)

Примечание: условные обозначения регионов – см. рис. 2.

Fig. 4. Scattering diagram according to the local Moran index and the smart specialization potential index by the Russian Federation subjects (2021)

Note: symbols of the regions are shown in Fig. 2.

Из диаграммы (рис. 4) следует, что для регионов с потенциалом умной специализации (в соответствии с рассчитанным ранее индексом) выше средних значений характерна прямая зависимость со значениями локального индекса Морана – иными словами, чем выше потенциал умной специализации, тем существеннее территориальное взаимовлияние в рассматриваемой сфере. Однако для территорий от значений индекса потенциала умной специализации ниже среднего значения по стране зависимость обратная: по этим территориям либо не наблюдается существенного взаимодействия в научно-технической сфере с соседями, либо такое взаимодействие носит неоднозначный характер. Соответственно, трансрегиональные центры экономического роста на основе умной специализации следует искать среди территорий с высоким значением индекса потенциала умной специализации – чем выше это значение, тем выше вероятность положительного влияния на рост потенциала умной специализации в соседних территориях (это подтверждается более высокими положительными значениями локального индекса Морана), что наиболее характерно, для территорий со значениями индекса потенциала умной специализации от 10 и выше. Среди территорий со значениями индекса умной специализации от 8 до 10 также имеются регионы, существенно влияющие на развитие соседей, но нужно дополнительно обращать внимание на значение локального индекса Морана – для некоторых из этих территорий указанный показатель принимает значение 0 или ниже, их следует исключить из перечня центров роста, положительно влияющих на развитие сопредельных регионов. В итоге можно выделить две категории трансрегиональных центров роста умной специализации – лидеры со значениями потенциала умной специализации от 10 и более (трансрегиональные центры роста первого порядка) и территории, имеющие более скромный потенциал умной специализации (значение индекса от 8 (включительно) до 10), но также способные положительно повлиять на процессы умной специализации в соседних территориях (центры экономического роста второго порядка). Наконец, имеется группа регионов, которые имеют среднее значение потенциала умной специализации (значение индекса от 6 (включительно) до 8) и находятся в зоне влияния центров первого или (и) второго порядка. В состав подобных территорий можно отнести смежные группы регионов, часть из которых имеют общие границы с центрами роста первого или второго порядка. Регионы всех указанных типов образуют ядро умной специализации в стране. Критерии классификации территорий для включения в ядро умной специализации, резюмирующие вышесказанное, представлены в табл. 4.

Таблица 4

Критерии включения территорий в состав ядра умной специализации

Table 4. Criteria for including territories into the smart specialization core

|

№ |

Тип территории в составе ядра / Type of the territory in the core |

Индекс потенциала умной специализации / Smart specialization potential index |

Локальный индекс Морана / Local Moran index |

Иные условия / Other conditions |

|

1 |

Центры роста первого порядка / 1st order growth centers |

≥ 10 |

> 0 |

– |

|

2 |

Центры роста второго порядка / 2nd order growth centers |

8 ≤ x < 10 |

> 0 |

– |

|

3 |

Иные территории в составе ядра (зона влияния центров первого и второго порядка) / Other territories in the core (zone of influence of the 1st and 2nd order growth centers) |

6 ≤ x < 8 |

– |

Смежные границы с другими территориями в составе ядра / Adjacent borders with other territories in the core |

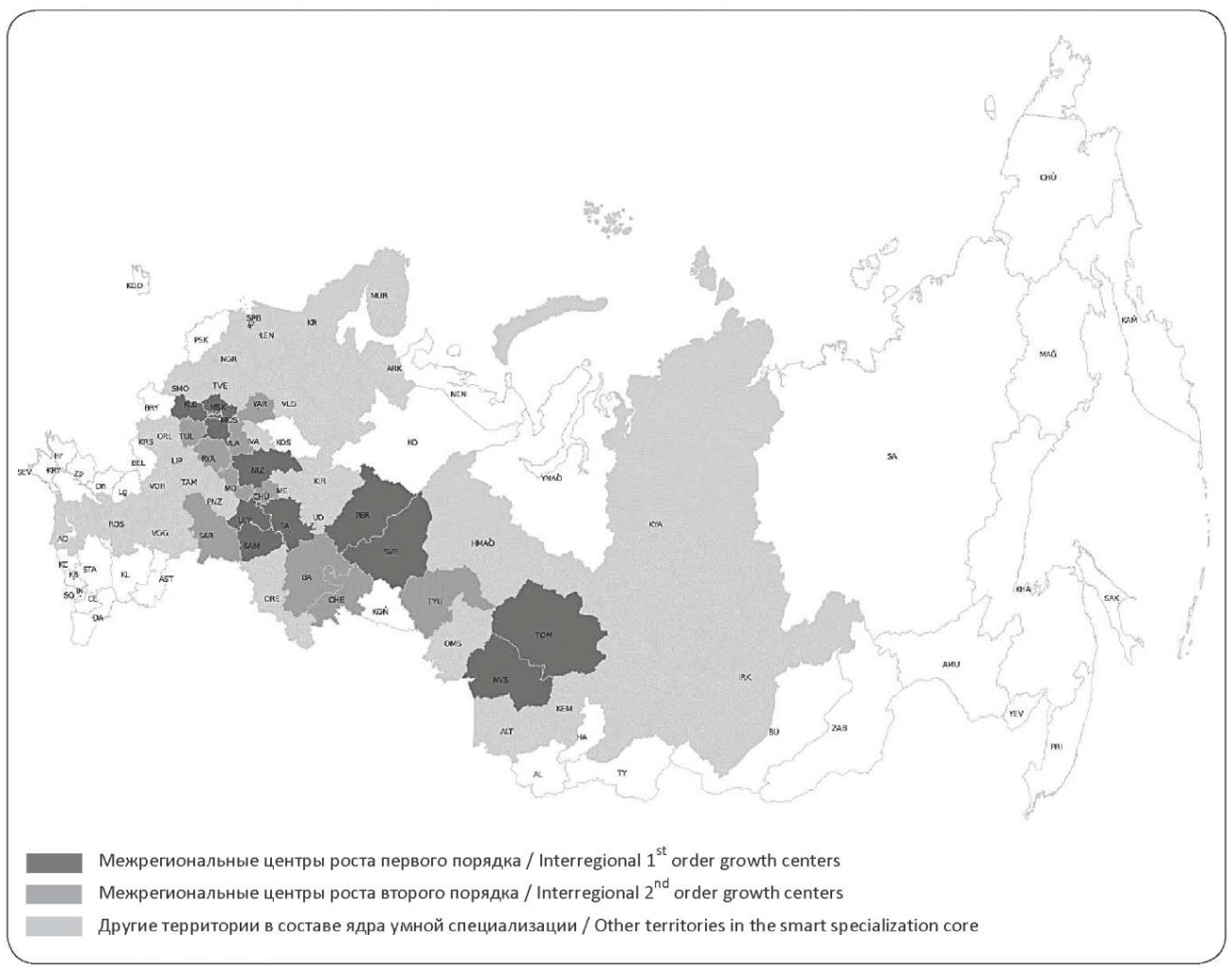

В соответствии с указанными критериями автором выделены центры роста первого, второго порядка и иные территории в составе ядра умной специализации (см. Приложение).

Большинство центров роста первого порядка смыкаются в локальные кластеры, взаимно усиливая потенциал умной специализации (рис. 5), исключениями здесь являются только Санкт-Петербург и Нижегородская область, причем в большинстве случаев в подобном кластере оказываются регионы с различными типами специализации. Так, Москва, Московская и Калужская области образуют территориальный кластер, характеризующийся высокой концентрацией обрабатывающих производств, интенсивным развитием сферы операций с недвижимым имуществом, а также значительным потенциалом в области информационных технологий, финансово-страховой и научно-технической деятельности; Татарстан, Ульяновская и Самарская области формируют кластер, в структуре экономики которого преобладают добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, а также водоснабжение и водоотведение; Пермский край и Свердловская область представляют собой кластер с доминированием добывающей промышленности и обрабатывающих производств при высоких показателях развития системы водоснабжения и электроэнергетики; Томская и Новосибирская области образуют кластер с выраженной специализацией на добыче полезных ископаемых, транспортно-логистической деятельности при одновременно высоком уровне развития социальной и сервисной инфраструктуры.

Рис. 5. Субъекты РФ в составе ядра умной специализации (2021)

Примечание: условные обозначения регионов – см. рис. 3.

Fig. 5. Russian Federation subjects in the smart specialization core (2021)

Note: symbols of the regions are shown in Fig. 3.

Наличие регионов различного типа в составе кластера способствует в результате межрегиональных связей усилению экономического потенциала регионов, предоставляя доступ к необходимым ресурсам, финансовым активам, товарам и услугам. Вместе с центрами роста второго порядка образуется макрокластер в составе Москвы, Московской, Ульяновской, Самарской, Томской, Калужской, Свердловской, Новосибирской, Нижегородской, Саратовской, Рязанской, Ярославской, Воронежской, Белгородской, Владимирской, Тульской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, республик Татарстан, Мордовия, Башкортостан и Чувашия, к которому тесно примыкает кластер Новосибирской и Томской областей. Наличие подобных структур дополнительно подтверждает гипотезу о существенном взаимовлиянии территорий при формировании потенциала умной специализации. Из состава центров роста первого порядка наиболее слабое влияние на сопредельные территории наблюдается у Санкт-Петербурга – даже в непосредственно примыкающей ко второй столице Ленинградской области индекс потенциала умной специализации лишь немного выше среднего уровня по стране, что может быть обусловлено как особенностями экономического развития и специализации Санкт-Петербурга, стимулирующими межтерриториальные взаимодействия прежде всего в сфере транспорта и логистики, так и «эффектом тени», когда наиболее перспективные кадры и наукоемкие производства концентрируются в Петербургской агломерации, приводя к оттоку населения, ресурсов из сопредельных территорий и снижая их конкурентоспособность (подобный эффект в Китае отмечен в исследовании Ю. Чжэнь (Zhen et al., 2023)).

Проведем дополнительную верификацию исследования методом «горячих точек» на основе сопоставления рассчитанных ранее значений локального индекса Морана (табл. 5).

Таблица 5

Анализ регионов методом горячих точек (p < 0,1)

Table 5. Analysis of region using hot point technique (p < 0.1)

|

Тип кластера / Cluster type |

Регионы / Regions |

|

Горячие точки (HH) / Hot points (HH) |

Республика Татарстан, Московская, Ульяновская, Новосибирская, Самарская, Тульская области, республики Башкортостан, Мордовия, Тюменская, Рязанская области, Чувашская Республика, Владимирская, Саратовская, Омская, Пензенская области, Удмуртская Республика / Republic of Tatarstan, Moscow region, Ulyanovsk, Novosibirsk, Samara, Tula regions, Republic of Bashkortostan, Republic of Mordovia, Tyumen, Ryazan regions, Chuvash Republic, Vladimir, Saratov, Omsk, Penza regions, Udmurt Republic |

|

Горячие в холодном окружении (HL) / Hot in a cold environment (HL) |

Ростовская, Калининградская области / Rostov, Kaliningrad regions |

|

Холодные в горячем окружении (LH) / Cold in a hot environment (LH) |

Курганская, Кировская, Оренбургская, Ивановская области, Республика Марий Эл / Kurgan, Kirov, Orenburg, Ivanovo regions, Republic of Mari El |

|

Холодные точки (LL) / Cold points (LL) |

Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Магаданская область, Республика Северная Осетия – Алания, Амурская область, Камчатский край, Сахалинская область, Республика Крым, Хабаровский край, Республика Саха, Ставропольский край / Republic of Ingushetia, Chechen Republic, Magadan region, Republic of North Ossetia-Alania, Amur region, Kamchatka territory, Sakhalin region, Republic of Crimea, Khabarovsk territory, Republic of Sakha, Stavropol territory |

Состав кластера горячих точек (HH) в значительной степени совпадает с центрами роста первого и второго порядка. Регионы – Республика Татарстан, Московская, Ульяновская области и другие – подтверждают статус трансрегиональных центров, положительно влияющих на соседние территории. Кроме того, в данном кластере оказались и некоторые регионы, отнесенные ранее к центрам роста второго порядка (Республика Башкортостан, Тульская область и др.), что также согласуется с предложенной выше методикой.

Регионы категории HL – Ростовская и Калининградская области, – обладая высоким потенциалом умной специализации, не оказывают существенного влияния на сопредельные территории, что связано, прежде всего, с географическими факторами (эксклавное расположение Калининградской области, приграничное положение Ростовской области). Данные регионы могут рассматриваться как локальные инновационные центры, требующие стимулирующих мер для усиления интеграционного потенциала.

Регионы кластера LH (Курганская, Кировская, Оренбургская, Ивановская области и Республика Марий Эл) демонстрируют низкий потенциал умной специализации вопреки близости к центрам роста, соответственно, в данном случае механизмы межрегионального трансфера технологий работают неэффективно ввиду наличия структурных барьеров, препятствующих диффузии инноваций. К подобным барьерам можно отнести несоответствие отраслевой структуры экономики данных регионов приоритетным направлениям развития смежных центров роста, недостаточный уровень развития инновационной инфраструктуры, слабую институциональную среду для поддержки предпринимательской активности, дефицит квалифицированных кадров, способных воспринимать и адаптировать новые технологические решения, а также низкую абсорбционную способность региональных производственных систем для внедрения инноваций. Соответственно, требуются дополнительные меры поддержки территорий данного кластера для интеграции с центрами роста на основе умной специализации и включения в территориальный каркас инновационного развития.

Холодные точки (LL) – Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Магаданская область и другие – характеризуются низким потенциалом умной специализации и окружены территориями с аналогичными характеристиками. Наличие обширных зон с низким инновационным потенциалом подтверждает высокую территориальную дифференциацию среди регионов РФ и указывает на необходимость специальных механизмов стимулирования для содействия постепенному расширению территориального ядра умной специализации.

Результаты верификации методом «горячих точек» подтверждают пространственные закономерности формирования территориальных инновационных кластеров и валидность разработанной методики идентификации трансрегиональных центров роста, повышая достоверность выводов и обеспечивая комплексное понимание трансрегионального взаимодействия территорий.

Обсуждение и выводы

Результаты проведенного исследования демонстрируют существенную зависимость между потенциалами умной специализации соседних территориальных единиц, что особенно отчетливо прослеживается вокруг регионов – лидеров научно-технологического развития. В ходе анализа удалось структурировать территориальную основу ядра умной специализации Российской Федерации, выделив: регионы-лидеры (центры роста первого порядка), территории со средними показателями потенциала (центры роста второго порядка) и прочие территориальные единицы в составе ядра, находящиеся в зоне влияния центров роста. Выявленные центры роста, как правило, формируют пространственные кластеры, способствующие взаимному усилению потенциала посредством межрегиональных взаимодействий и связей.

Была проведена эмпирическая верификация трех исследовательских гипотез. Во-первых, предположение о наличии пространственной зависимости между субъектами Российской Федерации по индикаторам потенциала умной специализации подтверждается значением глобального индекса Морана (0,457) при высоком уровне статистической достоверности (p < 0,001), что свидетельствует о существовании устойчивых территориальных закономерностей в распределении инновационного потенциала регионов. Во-вторых, гипотеза о формировании территориальных кластерных образований с положительными эффектами для прилегающих территорий верифицируется посредством расчета локальных индексов Морана, которые доказывают, что регионы с высоким потенциалом умной специализации, как правило, оказывают положительное воздействие на инновационную траекторию развития сопредельных территорий. Третья гипотеза, касающаяся взаимного усиления инновационного потенциала территориальных кластеров за счет диверсификации отраслевого профиля и диффузии инноваций, подтверждается идентифицированной в ходе исследования структурной композицией территориальных кластеров, интегрирующих регионы с различной отраслевой специализацией при сохранении целостности научно-образовательного пространства.

Особого внимания заслуживает феномен взаимодополняемости компетенций и ресурсного потенциала в выявленных территориальных скоплениях. К примеру, анализ структуры экономической специализации регионов, входящих в территориальные кластеры, демонстрирует, что наиболее высокие показатели инновационного развития наблюдаются в тех группах территорий, где присутствует разнообразие отраслевых компетенций при одновременном наличии взаимодополняющих элементов научно-образовательной инфраструктуры, что создает предпосылки преодоления так называемого ресурсного проклятья (Капица, 2014) отдельных регионов, поскольку интеграция территориальных инновационных систем на основе умной специализации способствует трансформации структуры региональной экономики через диверсификацию производства и развитие секторов с высокой добавленной стоимостью (Саблин, Кислицын, 2018), нивелируя негативные эффекты сырьевой зависимости и формируя институциональные механизмы устойчивого инновационного развития.

Механизмы трансфера знаний и технологий между центрами роста различного порядка и территориями, входящими в их зону влияния, характеризуются значительной гетерогенностью и детерминированы как институциональными особенностями региональных инновационных систем, так и структурными характеристиками экономики. Интенсивность трансрегионального инновационного взаимодействия в значительной степени определяется наличием сформированных коммуникационных каналов между научно-образовательными организациями, что актуализирует необходимость развития соответствующих институциональных механизмов координации научно-исследовательской деятельности на межрегиональном уровне. Для территорий, идентифицированных как центры роста первого порядка, приоритетное значение приобретает формирование институциональных механизмов распространения инноваций и трансфера технологий в прилегающие регионы, в то время как для территорий, входящих в зону влияния центров роста, ключевым направлением является адаптация передовых технологических решений с учетом специфики региональной экономики и формирование инфраструктуры, обеспечивающей интеграцию в межрегиональные инновационные экосистемы.

Отдельного внимания заслуживает выявленный в рамках исследования «эффект тени», проявляющийся в неравномерном распространении инновационного потенциала в территориальном окружении отдельных центров роста, в частности, Санкт-Петербурга (Гордеев и др., 2017). Сравнительный анализ с аналогичными феноменами, наблюдаемыми в других странах, в частности в Китае (Zhen et al., 2023), позволяет констатировать, что концентрация научно-технического потенциала в отдельных агломерациях может приводить к оттоку квалифицированных кадров и ресурсов из прилегающих территорий, снижая их инновационный потенциал. Данная закономерность требует разработки специализированных механизмов регионального выравнивания, направленных на преодоление негативных эффектов пространственной концентрации инновационной активности.

Разработанная методика выявления трансрегиональных центров роста на основе умной специализации позволяет идентифицировать территориальные кластеры с высоким потенциалом межрегионального взаимодействия и формировать дифференцированные меры государственной поддержки с учетом роли регионов в пространственной системе инновационных связей, что может быть использовано при подготовке стратегических документов федерального и регионального уровня, а также разработке мер региональной политики, нацеленных на укрепление формирующихся территориальных кластеров в составе ядра умной специализации РФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Список территорий в составе ядра умной специализации в РФ

|

Тип территорий |

Перечень субъектов РФ |

|

Центры роста первого порядка |

Пермский край, Санкт-Петербург, Москва, Ульяновская, Самарская, Томская области, Республика Татарстан, Нижегородская, Калужская, Московская, Свердловская, Новосибирская области |

|

Центры роста второго порядка |

Саратовская область, Республика Мордовия, Рязанская, Ярославская, Воронежская области, Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Белгородская, Владимирская, Тульская, Тюменская, Челябинская области |

|

Иные территории в составе ядра (зона влияния центров первого и второго порядка) |

Пензенская, Тамбовская, Вологодская, Тверская, Новгородская, Орловская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Архангельская, Ленинградская, Омская, Липецкая, Волгоградская, Ростовская области, Алтайский, Краснодарский края, Оренбургская, Курская области, Ставропольский край, Кемеровская, Смоленская, Кировская области, Красноярский край, Иркутская область, Республика Карелия, Удмуртская Республика, Мурманская, Ивановская области, Республика Марий Эл |

Вклад автора

Автор подтверждает, что полностью отвечает за все аспекты представленной работы.

Author's contribution

The author confirms sole responsibility for all aspects of the work.

Конфликт интересов / Conflict of Interest

Автором не заявлен / No conflict of interest is declared by the author

1. Росстат. Официальный сайт. https://rosstat.gov.ru/folder/10705

2. Единая межведомственная информационно-статистическая система. https://fedstat.ru/

Список литературы

1. Абашкин, В. Л., Абдрахманова, Г. И., Бредихин, С. В. и др. (2021). Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации (Вып. 7). Москва: НИУ ВШЭ.

2. Абрамов, В. И., Андреев, В. Д. (2023). Анализ стратегий цифровой трансформации регионов России в контексте достижения национальных целей. Вопросы государственного и муниципального управления, 1, 89–119. EDN: JOKUIR. DOI: 10.17323/1999-5431-2023-0-1-89-119

3. Абрамов, В. И., Лаврентьев, И. А., Гремпель, В. О. (2022). Роль инноваций и стартапов в развитии экосистем. Экономические науки, 210, 97–100. EDN: BPOPZE. DOI: 10.14451/1.210.97

4. Акбердина, В. В., Романова, О. А. (2021). Региональные аспекты индустриального развития: Обзор подходов к формированию приоритетов и механизмов регулирования. Экономика региона, 17(3), 714–736. EDN: MPMMTQ. DOI: 10.17059/ekon.reg.2021-3-1

5. Артамонов, Н. В., Курбацкий, А. Н., Халимов, Т. М. (2021). Взаимосвязь экономического развития и возрастной структуры населения регионов Российской Федерации. Terra Economicus, 19(2), 77–90. EDN: KJRGDA. DOI: 10.18522/2073-6606-2021-19-2-77-90

6. Афанасьев, А. А. (2022). Технологический суверенитет: Основные направления политики по его достижению в современной России. Вопросы инновационной экономики, 12(4), 2193–2212. EDN: GKKYMJ. DOI: 10.18334/vinec.12.4.116433

7. Бабикова, А. В., Федосова, Т. В. (2021). Реверсивная модель инновационной экосистемы как инструмент интенсификации регионального технологического развития. Экономика, предпринимательство и право, 11(6), 1317–1332. EDN: LQOLCA. DOI: 10.18334/epp.11.6.112228

8. Бабкин, А. В., Либерман, И. В., Клачек, П. М., Шкарупета, Е. В. (2025). Индустрия 6.0: Методология, инструментарий, практика. π-Economy, 18(1), 21–56. EDN: DIIDPP. DOI: 10.18721/JE.18102

9. Батракова, Л. Г. (2021). Особенности постиндустриальной экономики и перспективы ее развития в регионах России. Социально-политические исследования, 58–69. EDN: FQVKEF. DOI: 10.20323/2658-428X-2021-1-10-58-69

10. Булетова, Н. Е., Губин, А. М. (2023). Моделирование межрегиональных интеграционных процессов: Кластерный подход в условиях цифровизации. Вопросы инновационной экономики, 13(1), 521–534. EDN: UNBEHD. DOI: 10.18334/vinec.13.1.117060

11. Булярский, С. В., Синицын, А. О., Цыганцов, А. В. (2017). Модель взаимодействия участников экономического кластера. Вестник Омского университета. Серия: Экономика, 1(57), 180–187. EDN: YIJHRT. DOI: 10.24147/1812-3988.2017.1.180-187

12. Волкова, Н., Романюк, Э. (2023). Рейтинг научно-технологического развития субъектов Российской Федерации. Вестник Института экономики Российской академии наук, 2, 50–72. EDN: QBNXNT. DOI: 10.52180/2073-6487_2023_2_50_72

13. Гайнанов, Д. А., Мигранова, Л. И. (2020). Трансформация региональных рынков образовательных услуг и труда в условиях цифровой экономики. Региональная экономика: теория и практика, 8(479)), 1430–1448. EDN: KQAOET. DOI: 10.24891/re.18.8.1430

14. Голова, И. М. (2022). Научно-технический потенциал регионов как основа технологической независимости РФ. Экономика региона, 18(4), 1062–1074. EDN: FWFWSG. DOI: 10.17059/ekon.reg.2022-4-7

15. Гордеев, В., Магомедов, Р., Михайлова, Т. (2017). Агломерационные эффекты в промышленности России. Экономическое развитие России, 24(8), 19–20. EDN: ZDPKJH

16. Губарьков, С. В., Тихомирова, Е. С. (2020). Современное состояние и перспективы развития инновационной среды в субъектах Дальневосточного федерального округа. Таможенная политика России на Дальнем Востоке, 1(90), 79–87. EDN: KZOYTV. DOI: 10.24866/1815-0683/2020-1/79-87

17. Давыдова, Т. Е. (2022). Предикторы успешного развития университета в инновационной экосистеме. Организатор производства, 30(1), 158–169. EDN: PBWYJK. DOI: 10.36622/VSTU.2022.12.19.015

18. Дегтерев, Д. А., Рамич, М. С., Цвык, А. В. (2021). США – КНР: «властный транзит» и контуры «конфликтной биполярности». Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения, 210–231. EDN: PXYZEE. DOI: 10.22363/2313-0660-2021-21-2-210-231

19. Дружинин, А. Г., Кузнецова, О. В. (2024). Стратегия пространственного развития России: Векторы обновления. Географический вестник, 1(68), 15–26. EDN: IVYTNO. DOI: 10.17072/2079-7877-2024-1-15-26

20. Еферин, Я. Ю., Куценко, Е. С. (2021). Адаптация концепции умной специализации для развития регионов России. Вопросы государственного и муниципального управления, 3, 75–110. EDN: FVNNBQ

21. Земцов, С. П. (2022). Технологическое предпринимательство как фактор развития России. Журнал Новой экономической ассоциации, 1(53), 212–223. EDN: LZWPSL. DOI: 10.31737/2221-2264-2022-53-1-11

22. Земцов, С. П., Баринова, В. А. (2016). Смена парадигмы региональной инновационной политики в России: От выравнивания к “умной специализации”. Вопросы экономики, 10, 65–81. EDN: WQSXDR. DOI: 10.32609/0042-8736-2016-10-65-81

23. Земцов, С. П., Демидова, К. В., Кичаев, Д. Ю. (2022). Распространение Интернета и межрегиональное цифровое неравенство в России: Тенденции, факторы и влияние пандемии. Балтийский регион, 14(4), 57–78. EDN: LDZLAY. DOI: 10.5922/2079-8555-2022-4-4

24. Зубарева, Ю. В. (2021). Цифровая трансформация АПК - как элемент устойчивого развития региона. International Agricultural Journal, 64(5). EDN: VBZSHD. DOI: 10.24412/2588-0209-2021-10369

25. Иноземцев, С. А., Линкина, А. В. (2022). Экономический и социальный эффект цифровой трансформации. Вестник Воронежского института высоких технологий, 1(40), 155–158. EDN: QQFZNK

26. Исачкова, Л. Н., Жминько, Н. С., Стоякин, В. Ю. (2020). Системный подход к моделированию рынка труда. Вестник Академии знаний, 41(6), 137–141. EDN: IZRNDY. DOI: 10.24412/2304-6139-2020-10776

27. Капица, Л. М. (2014). Природные ресурсы и социально-экономический прогресс. Вестник МГИМО – Университета, 4(37), 168–186. EDN: SUCLXF

28. Климанов, В. В., Казакова, С. М., Яговкина, В. А. (2021). Инструменты межрегионального взаимодействия в системе государственного управления. Регионология, 29(2(115)), 250–282. EDN: DRDSQO. DOI: 10.15507/2413-1407.115.029.202102.250-282

29. Королева, Е. Н., Бессонов, И. С. (2021). Обоснование стратегических приоритетов развития малых предприятий в экономическом пространстве регионана принципах «умной специализации». Интеллект. Инновации. Инвестиции, 1, 22–31. EDN: YZJWFL. DOI: 10.25198/2077-7175-2021-1-22

30. Крюков, В. А., Коломак, Е. А. (2021). Пространственное развитие России: Основные проблемы и подходы к их преодолению. Научные труды Вольного экономического общества России, 227(1), 92–114. EDN: QONSBV. DOI: 10.38197/2072-2060-2021-227-1-92-114

31. Кудряков, Р. И., Федотова, Г. В. (2024). Инновационная экосистема как фактор устойчивого развития региональной экономики. Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент, 14(1), 48–62. EDN: VETEEE. DOI: 10.21869/2223-1552-2024-14-1-48-62

32. Кузьминых, Н. А., Милицкая, А. О. (2022). Система управления инновационным развитием региона в контексте цифровой трансформации. Вопросы инновационной экономики, 12(4), 2213–2230. EDN: TECNQG. DOI: 10.18334/vinec.12.4.116800

33. Ленчук, Е. Б. (2022). Научно-технологическое развитие как стратегический национальный приоритет России. Экономическое возрождение России, 1(71), 58–65. EDN: JSHPNL. DOI: 10.37930/1990-9780-2022-1-71-58-65

34. Летягина, Е. Н., Перова, В. И. (2021). Нейросетевое моделирование региональных инновационных экосистем. Journal of New Economy, 22(1), 71–89. EDN: HVNWFQ. DOI: 10.29141/2658-5081-2021-22-1-4

35. Лукин, Е. В. (2022). Регулирование межрегиональные цепочек добавленной стоимости: Проблемы анализа и моделирования. Проблемы прогнозирования, 33(1), 19–33. EDN: NFUGCS. DOI: 10.47711/0868-6351-190-19-33

36. Луковцева, А. К. (2011). Особенности инновационного потенциала Южного федерального округа России. Экономика. Налоги. Право, 3, 29–43. EDN: NWAKPJ

37. Мерзликина, Г. С. (2021). Концепция «Умной специализации» регионов: Уточнение принципов. Вопросы инновационной экономики, 11(3), 997–1014. EDN: FIAFQA. DOI: 10.18334/vinec.11.3.113227

38. Мерзлякова, Е. А., Гончаров, А. Ю., Грибов, Р. В. (2022). Современные особенности формирования и развития инновационного потенциала хозяйственных систем. Организатор производства, 30(3), 58–66. EDN: JFNCBX

39. Мосалёв, А. И. (2022). Оптимальные пространственные форматы межрегионального экономического сотрудничества в рамках инновационной экономики. Экономика региона, 18(3), 638–652. EDN: EEPJWN. DOI: 10.17059/ekon.reg.2022-3-2

40. Неборский, Е. В. (2021). Цифровая экосистема как средство цифровой трансформации университета. Мир науки. Педагогика и психология, 9(4). EDN: XIYFDQ. DOI: 10.15862/02PDMN421

41. Осовин, М. Н. (2021). Обоснование приоритетных направлений межрегионального сотрудничества в сфере цифровизации сельского хозяйства. Продовольственная политика и безопасность, 8(2), 131–144. EDN: VQAXJA. DOI: 10.18334/ppib.8.2.112065

42. Павлов, Ю. В., Королева, Е. Н. (2014). Пространственные взаимодействия: Оценка на основе глобального и локального индексов Морана. Пространственная экономика, 3, 95–110. EDN: SNZGYN. DOI: 10.14530/se.2014.3.95-110

43. Патракова, С. С. (2021). Внутрирегиональная асимметрия: Исследование инструментами пространственного анализа. Научный журнал НИУ ИТМО, 3, 86–97. EDN: JFZBYZ. DOI: 10.17586/2310-1172-2021-14-3-86-97

44. Плисецкий, Е. Л. (2023). Структурные изменения в пространственном развитии России: Новые реалии. Управленческие науки, 13(3), 21–33. EDN: AYWNAO. DOI: 10.26794/2304-022X-2023-13-3-21-33

45. Победин, А. А. (2024a). Стратегическое управление потенциалом умной специализации региона (на примере Свердловской области). Вопросы управления, 6(91), 75–92. EDN: IXRSRE

46. Победин, А. А. (2024b). Теоретический базис формирования эффективной политики регионального развития. Регион: системы, экономика, управление, 2(65), 36–53. EDN: RNZTIZ. DOI: 10.22394/1997-4469-2024-65-2-36-53

47. Победин, А. А., Федулов, Д. В. (2023). Международные экономические санкции: Структура и сценарии реализации. Вопросы управления, 4(83), 20–32. EDN: SSAZKO

48. Победин, А. А., Федулов, Д. В. (2024). Инновационная экосистема как драйвер регионального развития: Эволюция концепции и современные направления исследований. Дискуссия, 9(130), 60–71. EDN: HMNVQD

49. Саблин, К. С., Кислицын, Д. В. (2018). Проблемы и перспективы использования инструментов инновационного развития для смены пространственной специализации ресурсных регионов. Инновации, 3(233), 63–71. EDN: YACMHZ

50. Стрижакова, Е. Н., Стрижаков, Д. В. (2023). Развитие инновационной деятельности в Российской Федерации: Проблемы и перспективы. Экономика науки, 9(2), 31–46. EDN: CNWQUG. DOI: 10.22394/2410-132X-2023-9-2-31-46

51. Ускова, Т. В., Секушина, И. А. (2021). Стратегические приоритеты развития малых и средних городов. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз, 14(1), 56–70. EDN: LLVQEK. DOI: 10.15838/esc.2021.1.73.5

52. Усманов, М. Р., Шушкин, М. А., Назаров, М. Г., & Крылов, П. А. (2021). Барьеры, препятствующие эффективному взаимодействию российских университетов и бизнес-компаний. Университетское управление: практика и анализ, 25(1), 83–93. EDN: GUTSJZ. DOI: 10.15826/umpa.2021.01.006

53. Шаклеина, М. В., Шаклеин, К. И. (2022). Факторы регионального развития предпринимательства России: Оценка и роль пространственных взаимосвязей. Экономические и социальные перемены, 15(5), 118–134. EDN: FOGSTV. DOI: 10.15838/esc.2022.5.83.6